主题:恒星/特色条目/1

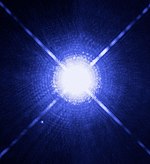

白矮星(white dwarf),也稱為簡併矮星,是由简并态物质構成的小恆星。它們的密度極高,一顆質量與太陽相當的白矮星體積只有地球一般的大小,微弱的光度則來自過去儲存的熱能。在太陽附近的區域內已知的恆星中大約有6%是白矮星。這種異常微弱的白矮星大約在1910年就被亨利·罗素、愛德華·皮克林和威廉敏娜·弗萊明等人注意到。白矮星的名字是威廉·魯坦在1922年取的。

白矮星被認為是中、低質量恆星演化階段的最終產物,在我們所屬的星系內97%的恆星都屬於這一類。中低質量的恆星在渡過生命期的主序星階段,結束以氫融合反應之後,將在核心進行氦融合,將氦燃燒成碳和氧的3氦過程,並膨脹成為一顆紅巨星。如果紅巨星沒有足夠的質量產生能夠讓碳燃燒的更高溫度,碳和氧就會在核心堆積起來。在散發出外面數層的氣體成為行星狀星雲之後,留下來的只有核心的部份,這個殘骸最終將成為白矮星。因此,白矮星通常都由碳和氧組成。但也有可能核心的溫度可以達到燃燒碳卻仍不足以燃燒氖的高溫,這時就能形成核心由氧、氖和鎂組成的白矮星。同樣的,有些由氦 組成的白矮星是由聯星的質量損失造成的。

白矮星的內部不再有物質進行核融合反應,因此不再有能量產生,也不再由核融合的熱來抵抗重力崩潰;它是由極端高密度的物質產生的電子簡併壓力來支撐。物理學上,對一顆沒有自轉的白矮星,電子簡併壓力能夠支撐的最大質量是1.4倍太陽質量,也就是錢德拉塞卡極限。許多碳氧白矮星的質量都接近這個極限的質量,通常經由伴星的質量傳遞,可能經由所知道的碳引爆過程爆炸成為一顆Ia超新星。

白矮星形成時的溫度非常高,目前發現最高溫的白矮星是行星狀星雲NGC 2440中心的HD62166,表面溫度約200000K,但是因為沒有能量的來源,因此將會逐漸釋放它的熱量並解逐漸變冷,這意味著它的輻射會從最初的高色溫隨著時間逐漸減小並且轉變成紅色。經過漫長的時間,白矮星的溫度將冷卻到光度不再能被看見,成為冷的黑矮星。但是,現在的宇宙仍然太年輕 (大約137億歲),即使是最年老的白矮星依然輻射出數千度K的溫度,還不可能有黑矮星的存在。