User:Sumple~zhwiki/伦敦城墙

伦敦城墙(英語:London Wall)是英国伦敦的历史城区,伦敦城的城墙。伦敦城墙始建于古罗马帝国时代,公元2世纪末至3世纪初,以后经历屡次扩建和加固。此后的一千多年里,伦敦城墙一直是伦敦城在战争年代的重要屏障。18世纪至19世纪,随着伦敦的高速发展和扩张,城墙开始被大规模拆毁,但有一定部分被包入附近建筑物的墙内而得以保存至今。在第二次世界大战中,德军的轰炸摧毁了伦敦城的大量建筑,但包入这些建筑物的千年古城墙却很多存留下来,并得以重见天日。罗马时代的伦敦城墙有六座城门,以后至中世纪时代增加到七座主城门,一座通往伦敦塔城堡的堡门,数座水门和两座控制伦敦桥的桥门,此外在重要的城门外、离城墙一定距离的地方还有三座门坊(而非城门)形制的关卡。除了伦敦塔的堡门,现在所有门楼都已无存,只有一座关卡的门坊(“圣殿闩”)被异地重建得以保留。

历史沿革[编辑]

罗马时代[编辑]

中世纪[编辑]

近代拆毁[编辑]

20世纪重现[编辑]

城门[编辑]

勒德门[编辑]

勒德门(英語:Ludgate)是伦敦城墙最西端的城门,是罗马时代城墙始建时的五座原有城门之一。当时的勒德门通往位于现在的弗利特街的罗马人墓地,并扼守弗利特河上的一处渡口。勒德门原址位于现在的圣保罗大教堂以西、教堂正前方,原来穿过城门的街道现在称为勒德门山,此街道往西通过勒德门圆环之后成为弗利特街。城门原址在勒德门山街上,圣保罗大教堂和勒德门圆环之间大约正中的位置。

罗马时代的勒德门在中世纪屡经损补之后,在1215年重建,此后门楼作为监狱使用。1378年开始,重犯被关押在临近的纽门门楼上,而勒德门门楼被用于关押犯轻罪(例如欠债)的伦敦城自由民和教士。到1419年,由于当局发现勒德门监狱的待遇太舒适,以致囚犯宁愿留下而不愿还债出狱,因此将勒德门的囚犯转至纽门,但不久由于纽门监狱的拥挤和不卫生又把他们转回勒德门。作为监狱的勒德门房顶设计为铅制平顶,以便囚犯放风,此外在底层也有一片放风用的平地。1450年,后来成为伦敦城市长的福斯特(英語:Sir Stephen Foster)出钱重建了门楼。成为市长后,曾因欠债被关押在此的福斯特取消了勒德门囚犯必须自负伙食费的规定。1586年,伦敦城的政府,伦敦市法团又重建了门楼,至1666年伦敦大火中烧毁,重建的勒德门最后在1760年和保留至此的其他城门一同拆毁。

勒德门的得名尚有争议。謝菲(英語:Geoffrey of Monmouth)在神话历史体著作《不列顛諸王史》(约1136年)中称勒德门得名于先罗马时代的不列颠王,勒德,但现代研究者一般认为勒德仅是神话人物,勒德门原意应该是“后门”、“便门”,另一种说法则是“洪水之门”或“弗利特河之门”之意。

勒德门唯一保存下来的遗迹是1586年所建、1666年焚毁的门楼上的伊丽莎白一世雕像,和一组可能是表现勒德王和他的两个王子的雕像。这些雕像现在位于弗利特街的西区圣登士顿教堂(英語:St Dunstan-in-the-West)门前。

纽门[编辑]

纽门(英語:Ludgate)位于伦敦城西侧,是罗马时代城墙始建时的五座原有城门之一,从此门向西是伦敦通往不列颠行省西部、现在的錫爾切斯特(英語:Silchester)的古道。根据19世纪末、20世纪初的考古挖掘,罗马时代的纽门为双券门,两旁有方塔形的门楼。纽门原址位于现在的圣保罗大教堂西北、往南毗邻俗称“老栅栏”(英語:Old Bailey)的中央刑事法庭。通过纽门的街道现在称为纽门街,是伦敦市中心的主干道之一,此街道往西成为霍本桥(英語:Holborn Viaduct)。

1188年,纽门门楼按旨重建,此后就被作为监狱使用,14世纪开始纽门用于关押重罪刑事犯,而欠债等轻罪犯则关于南边的勒德门。此后在1236和1422年又有扩建,直到1666年在伦敦大火中焚毁。1672年重建的纽门监狱从门楼延伸到纽门大街南边的新建牢房。1767年(或说1777年),纽门门楼被拆除,1770年纽门监狱的其他建筑拆除重建为新的监狱和刑事法庭。此时的纽门监狱成为了伦敦的主要监狱,从1783年开始监狱外的空地还是伦敦的绞刑刑场,1868年开始刑场搬到监狱内。1902年监狱关闭,原址重建成了现在看到的中央刑事法庭。

“纽门”是“新门”的意思。19世纪以前流行的说法是纽门是亨利一世或斯蒂芬在位时(即12世纪初叶)、为了缓解勒德门的交通拥挤而新建的,但19世纪末至20世纪初的考古发掘表明纽门初建于罗马时代,并且是城墙西侧的主城门,而勒德门当时则是便门。“新门”的名称可能是源于12世纪的彻底重建。研究者对纽门早期的名称还有分歧,可能的名称包括“宫内大臣门”、“西门”等。

奥德斯门[编辑]

奥德斯门(英語:Aldersgate)位于伦敦城西北侧,是罗马时代城墙始建时的五座原有城门之一。罗马时代的城墙在此处是东西走向的,在奥德斯门以东不远处连接位于克里波门的方形堡垒的西南墙角。从此门往北原本是伦敦往北的主干道。城门外向北的道路现在称作“奥德斯门街”。城门原址即位于相连的(原为门外的) 奥德斯门街和(原为门内的)“大圣马丁”这两条道路的交接点,位于圣保罗大教堂以北偏东,伦敦博物馆正南。

奥德斯门第一次有历史记载的重建是1617年,当时“破败不堪” 的门楼被拆除,同年重建为三券门:正中的大门洞行车,两旁的小门行人。在1666年伦敦大火中门楼受损,经修补后一直使用到1761年,随其他尚存的城门一起被拆除。拆除前的奥德斯门的装饰在伦敦城各门中比较特殊,由于1603年,詹姆斯一世作为苏格兰国王,又继承英格蘭和爱尔兰王位时,是由此门入伦敦从而掌握政权的,因此门楼的装饰都以斯图亚特王朝入承大统为主题。朝外的正面,门洞上方饰有透雕的詹姆斯一世雕像,其上是皇家纹章,东阙上是《旧约》先知耶利米雕像,并刻有他关于犹太国未来明君入圣城继承大卫王宝座的预言,西阙上则是《旧约》士師撒母耳雕像,并刻有一段关于他为以色列国立君王以护社稷的经文。门楼朝城内的背面则是浮雕的詹姆斯一世盛装像。门楼上的房间原为伦敦城公告官使用,后来变成一个出版商的作坊。

奥德斯门的名称来源有两种传统说法:一说来自一个名叫“奥德里赫”(英語:Aldrich)的撒克遜人(或说城门是此人出资建造),另一说此名是“赤杨树之门”的意思,因为城门附近古时多赤杨树(英語:Alder tree)。

奥德斯门现已无存,但遗址附近有较大规模的城墙遗迹,经发掘整理现在原状露天陈列。“奥德斯门”是伦敦城的25坊之一,历史上分为“奥德斯门外”和“奥德斯门内”两个分坊。

克里波门[编辑]

克里波门(英語:Cripplegate)位于伦敦城西北侧,在罗马时代城墙始建时的五座原有城门中建成最早。克里波门建于公元120年,当时不是城门,而是伦敦的主要城堡、位于城镇西北角的方形罗马式堡垒的北门。此后,在建造伦敦城墙时,堡垒的西墙和北墙成为城墙的一部分。到了中世纪时代,堡垒和城墙都经过了修建,同时代,随着堡垒被废弃,克里波门成为了城门。原来用于屯兵的堡垒被墙外、克里波门以北的新的防御设施取代,这一系列的沟壕墙垛和屯兵区域被统称为“瓮城”(英語:Barbican)。

克里波门在1244年由酿造行会出资重建,以后在1491年又一次重建,1663年整修,最后在1760年由于道路拓宽的需要被拆除。由于20世纪第二次世界大战中此区域受到猛烈轰炸,几乎被夷为平地,因此战后在原来的城门和以北的瓮城地区建造了大型现代主义建筑群巴比肯屋村和巴比肯艺术中心——“巴比肯”即“瓮城”,由于此建筑群建在原来的瓮城遗址上而得名。现在,“巴比肯”已代替克里波门成为这个地区的称谓。

关于克里波门的得名,一种普遍的说法是此名意为“瘸子门”(现代英语中"cripple"是“瘸子”的意思),按此说法,“瘸子门”的得名是由于很多瘸子聚集在此门附近乞讨,甚至还有说法之所以瘸子经常聚集在此是由于1010年圣爱德门殉教王(英語:St Edmund the Martyr)的尸骸因战乱而转移时,由此门抬入伦敦并在此显灵治愈了附近的瘸腿农民。但研究者一般认为这种说法是望文生义的附会,没有历史证据。根据历史文献,此门名称的原意比较可能是“廊道之门”,根据是中世纪早期文献中此门被称为“Crepelgate”,而“Crepel”在盎格魯-撒克遜語中是“隧道”或“廊道”的意思。有学者推论,由于出此门的道路穿过北面的瓮城防御设施,一定在两边都有副墙,使得此路犹如廊道,而城门由此得名。

克里波门拆毁后有部分构件在附近旅店陈列,但现已无存。但是20世纪的空袭轰炸和考古发掘使得城门附近的城墙和其他防御设施(包括罗马时代碉堡的塔楼等)有较大规模的遗迹被发现,现在在巴比肯屋村南部和附近区域按原状露天陈列。城门遗址附近有克里波门街。此外“克里波门”是伦敦城的25坊之一,分为“克里波门外”和“克里波门内”两个分坊。

墨门[编辑]

墨门(英語:Moorgate),意为“沼门”,位于伦敦城墙北面中段,是伦敦城诸门中最晚建成的。由于此处的城墙外是称为“沼田”的沼地,因此在此长期一直没有主要道路通过。在罗马时代,这里是城墙上的一座便门。1415年,便门被拆除,在原门的西侧建造了新的较大的木质门楼。1472年和1511年门楼屡次扩建,然后在1666年伦敦大火中受损。虽然此时诸城门已不具防卫作用,但1672年墨门仍与其它损毁城门一起重建,并第一次改建为石质门楼。1761-2年,墨门与其它剩余城门一起拆除,拆卸的石料被伦敦市法团购回,由于加固正在改造的旧伦敦桥中段的桥洞。

墨门遗址位于现在名为墨门的街道和名为伦敦墙的街道的十字路口,位于伦敦博物馆以东、巴比肯屋村东南、英格兰银行以北。

由于墨门原来不是正式城门,所以在城内一面一直没有直通城门的道路。直到1846年,作为伦敦城改造的一部分,才修建了联通墨门和伦敦桥的大马路,其中穿过原城门的一段现在就称为“墨门”。今天的墨门附近还有墨门火车站,是伦敦城四周的重要车站之一。伦敦城的市政厅也在附近。

墨门的名字意为“沼门”,来自于历史上此处城墙外名为“沼田”的沼地。昔日的沼田现在改造成精美建筑环绕的花园广场丰士伯雷圆环(英語:Finsbury Circus)和更大型的绿地广场丰士伯雷方场(英語:Finsbury Square)。

此外在墨门以东、主教门以西原有一处便门称作“小墨门”,1755年拆除。

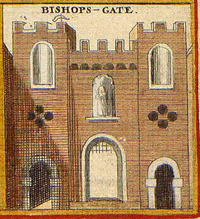

主教门[编辑]

沃德门[编辑]

水门、桥门和塔门[编辑]

墙外关卡[编辑]

现存部分[编辑]

路名和地名[编辑]

“墙内”和“墙外”