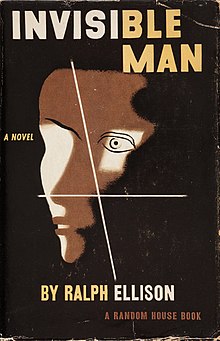

看不见的人

| 看不见的人 Invisible Man | |

|---|---|

第一版 | |

| 作者 | 拉尔夫·艾里森 |

| 类型 | 教育小说、美国非裔文学、社会评论 |

| 语言 | 英语 |

| 故事背景地点 | 纽约、美国 |

| 发行信息 | |

| 出版机构 | 兰登书屋 |

| 出版时间 | 1952 |

| 出版地点 | 美国 |

| 媒介 | 印刷 (精装、简装) |

| 页数 | 581 pp (第二版) |

| 所获奖项 | National Book Award for Fiction[*]、安斯非德-禾夫图书奖[*]、20th Century's Greatest Hits: 100 English-Language Books of Fiction[*] |

| 规范控制 | |

| ISBN | 978-0-679-60139-5 |

| OCLC | 30780333 |

| 杜威分类法 | 813/.54 20 |

| LC分类法 | PS3555.L625 I5 1994 |

《看不见的人》(英语:Invisible Man,或译《隐形人》)是拉尔夫·艾里森的小说,于1952年由兰登书屋出版。小说探究了二十世纪早年非裔美国人所遇到的一些社会、知识问题,包括非裔民族主义、身份问题以及布克·华盛顿所倡导的种族改革政策与个人主义和身份同一性等问题。小说在1953年获得了美国国家图书奖[1]。[2]

1998年,现代图书馆[3]将《看不见的人》评为20世纪百大英文小说第19名。《时代周刊》将小说收入在1923-2005百大英文小说榜上[4]。[5]

历史[编辑]

艾里森在小说30周年纪念上称[6]1945年夏天自己从美国商船队那里修病假,居住在佛蒙特州韦茨菲尔德[7]的谷仓时开始写作,并最终完成《看不见的人》。小说用了五年时间写成,被艾里森称之为“构思拙劣的短篇”。[8]艾里森在1947年出版了书的一部分,1952年《看不见的人》出版。

1953年,在他接受美国国家图书奖时[9]艾里森称自己认为小说的最大特点是实验态度,而不是社会抗议。他不想去写另一部抗议小说,同时认为自然主义或现实主义不足以说明美国和种族问题;对此,他创作了另一种随意风格,不局限与某一种运动,而是自然而然地随意联想。艾里森使用最多的是象征主义,见于T·S·艾略特的《荒原》。[10]艾里森在塔斯基吉大学时第一次读到《荒原》,诗篇将两种感情:音乐和文学凝结在了一起,将爵士乐预付纸面,艾里森立即被它深深地触动。当问到他从诗篇中学到了什么,他回答道:想象和即兴。艾里森总是认为自己先是名音乐家、然后才是作家;他承认写作让他感到“更加满足”。他说:这是个“隐秘的过程,不叫右手知道他的左手在干什么。”[11]

《看不见的人》是有第一人称叙述而成的,一名匿名的非裔美国人认为自己是社会上的隐形人。艾里森让叙述人为当时的非裔美国人代言:

- 我的任务就是揭示人类背后的普世问题:同时做一名黑人和美国人的困境...[12]

艾里森努力地寻找适合这种景观的风格,希望避免再写一部“不过是种族抗议的小说”。他将叙述人“置入美国地下经历的锻造中,使其充满反讽而不是愤怒。”在末尾,他将人物设定为类似陀思妥耶夫斯基的《地下室手记》中的任务,在社会批判上应用了类似的讽刺和悖论。[13]

在小说中,叙述人回首过去,温习记忆。这样,叙述人知晓故事的结局。在开场白中,艾里森的叙述人告诉读者,“我住进了一个专门租给白人的一所公寓,早在十九世纪这个地下室就已经封闭、被人遗忘了。”在这个秘密地点,叙述人的居所象征性地被独营电灯电力公司的1,369盏灯所照亮著。他说:“我的洞温暖如春,光线充足。确实是光线充足。恐怕走遍整个纽约也找不到像我这个洞这样明亮的地方,即使百老汇也不例外。”叙述人解释道光是智慧的必需品,因为“真理就是光明,光明就是真理。”从这个地下视角,叙述人试图解释自己的生命、经验以及他在美国所处的地位。

内容梗概[编辑]

叙述人开始讲述他的故事,并称自己是一个“看不见的人。”他的隐形不是物理的——不是看不见——而是被人所无视。他说因为自己被无视,所以可以逃离世界,住在地下并从独营电灯电力公司那里偷电。他同时点亮了1,369盏灯,听著唱片碟播放著路易斯·阿姆斯特朗[14]的《我作了什么孽落得如此伤痕累累》[15]。他称自己躲在了地下,以便叙述自己的人生和隐身经历。

年轻时,叙述人住在南方,时值二十世纪20年代末到30年代初。由于口才出众,他被应邀为镇上的白人权贵们做演讲。白人们奖给叙述人一个公文包,里面有升入黑人名校的奖学金,但在此之前先对他百般侮辱,并唆使他与另一名黑人格斗。格斗结束后,叙述人被迫去捡拾“金币”,结果遭到电击。叙述人做了一个梦,看见他的奖学金不过是一张纸,上面写著:“敬启者... 务使这小黑鬼继续奔波。”

三年后,叙述人在大学里学习。他被叫去给富有的白人校董诺顿先生开车。诺顿不停地唠叨着自己的女儿,并过分地讲述著吉姆·特鲁布拉德,后者是名贫苦、没有接受教育的黑人,他使得自己的女儿怀孕。听完故事后,诺顿想要来一杯酒,叙述人将车开到金日酒家,该酒家兼妓院通常只接待黑人。在酒店里,心理失衡的黑人老兵们大打出手,诺顿在混乱中昏了过去。一位当过军医的老兵照顾诺顿,并嘲笑诺顿和叙述人对种族问题视而不见。

回到大学里,霍默·阿·巴比牧师为学校奠基人做了一篇又臭又长的布道,文辞华丽、阿谀献媚。在布道后,叙述人被校长布莱索博士叫去,后者得知了昨天他与诺顿先生的不雅之旅。布莱索博士批评叙述人,称他给黑人形象抹黑,给白人看理想光明的一面。校长遂即开除叙述人,给了他一些工作的推荐信后,打发他出去寻找工作。

叙述人来到了二十世纪30年代的哈莱姆区,然而求职未果。推荐信毫无作用。最后,叙述人来到最后一封信所述地点,递交一名叫爱默生的董事。在那里,他遇到了爱默生的儿子,后者告诉叙述人他被出卖了:布莱索在推荐信中将叙述人描述成无耻的、不可靠的人。小爱默生帮助叙述人在自由派油漆厂找了份工作,油漆广告则是“光学白”。叙述人为卢修斯·布罗克韦[16]当助手,但布罗克韦怀疑他跟工会有往来。两者发生口角、彼此厮打,忽视了工作;结果,一个炉子发生了爆炸,叙述人被震晕了过去。

在油漆厂附属医院中,叙述人终于苏醒过来,但却暂时失忆、无法说话。白人大夫抓住机会,把病人拿来做电击实验。在叙述人恢复记忆、离开医院后,他倒在了地上。一些黑人社区认识将他带到玛丽家里,后者收留并照看他。一天,叙述人看见了一位年老的黑人夫妇被人赶出了自己在哈莱姆的居所,便义愤填膺地做了当众演说。杰克兄弟听到这番演说后,为他提供了一份发言人的职位。兄弟会是一个政治组织,旨在帮助穷苦和受压迫的人。起初,叙述人拒绝了邀请,但为了回报玛丽的照料,接下了这份工作。但兄弟会要求叙述人改头换面,与过去一刀两断,注入新的公寓。叙述人被带到了“冥神大楼”(Chthonian Hotel),参加兄弟会的集会,并被赋予了承担哈莱姆区前进的责任。

在被组织的白人成员汉布罗兄弟调教后,叙述人前往了哈莱姆,到了自己负责的地区;在那里,他遇见了英俊、机智的黑人青年领袖托德·克利夫顿。叙述人也见到了黑人民族主义领袖“规劝者”拉斯,后者反对跨种族的兄弟会,认为黑人应该为自己的权益做斗争,反对所有的白种人。叙述人在哈莱姆区进行了演讲,成为了兄弟会的名人,他为此感到沾沾自喜。一天,他收到了匿名的通知,警告他不要利用兄弟会来为自己某得私利。这个事情被交由兄弟会的委员会来进行调查,而叙述人被挪到了另一个岗位上,负责宣传妇女权益。有一天晚上,当叙述人在演讲结束后,他遭到一名白人女士的诱惑。

随后,兄弟会将叙述人送回了哈莱姆区,但他发现克利夫顿已经不不见了。许多黑人成员都离开了组织,社区的很多人也认为兄弟会背叛了他们的利益。叙述人偶然发现克利夫顿在街角售卖会跳舞的“桑波”娃娃——这些娃娃令人回想起慵懒、献媚的奴隶。很显然,克利夫顿没有营业许可证;叙述人和旁人目睹了白人警察与他搭讪,扭打后将他射杀。叙述人遂即为克利夫顿举行了葬礼,并在致辞中将他描绘成了一名英雄,赢得了公众的感情。兄弟会对这种未经许可的行动感到愤怒,杰克严厉地批评了叙述人。在杰克大谈兄弟会的立场主张时,一只玻璃假眼从他的眼眶中掉了出来。兄弟会将叙述人送会了汉布罗兄弟那里,让他学习在哈莱姆斗争的新策略。

叙述人感到愤怒,急于报复杰克和兄弟会。他来到哈莱姆,发现社区的种族关系骤然紧张。拉斯找到了他,认为兄弟会在克利夫顿的葬礼上错失良机。拉斯派人去打叙述人,叙述人只好用墨镜和帽子做掩饰。带著黑色墨镜,他被很多街坊误认为是赖因哈特,后者似乎同时是个嫖客、书虫、恋人、牧师。最后,叙述人到达了汉布罗兄弟的住所,汉布罗告诉他兄弟会决定不去关注哈莱姆和黑人运动。他轻蔑地宣称人民不过是工具而已,兄弟会的至高利益比任何人都重要。叙述人回想起祖父给他的建议,决定装聋作哑,刻意顺服。他决定勾引组织领袖的女人,以便获得更多的秘密。

但是,叙述人选择的女人西比尔对兄弟会的事情一无所知,并试图利用叙述人来满足她的性幻想。当他与西比尔在一起的时候,叙述人接到了电话,要他马上返回哈莱姆。这时,他听到了玻璃破碎的声音,信号哑然而止。当叙述人返回哈莱姆时,发现社区已经完全混乱、暴动开始;他获悉这是由拉斯挑起来的。叙述人被卷入了焚烧单元房的暴动当中。在逃跑的过程中,他碰到了穿著成非洲酋长的拉斯。拉斯下令将叙述人处以私刑。叙述人亡命,碰到了警察,后者怀疑他的公文包里装有暴乱中的掠物。在躲避的过程中,叙述人不慎落入了井盖。警察对他一阵嘲讽后,将洞口盖上盖子。

叙述人称他一直生活在地下:故事的结尾也就成了故事的开始。他称自己明白必须对此真诚,同时对社区负责。至此,他称自己终于做好重回地面的准备了。

评论[编辑]

《纽约时报》评论家奥维尔·普莱斯考特[17]称“在我读过的美国黑人文学中,拉尔夫·艾里森的第一部小说《看不见的人》给我的印象最深,它表现出作家才华横溢的一面。”[18]作家索尔·贝洛在他的评论中称“小说是一流的,是绝佳的。”[19]《新共和》杂志的乔治·梅伯里[20]称艾里森“在捕捉人物性格和经历,以及奇思异想出的形象、声音上是个大家。”[21]《巴黎评论》[22]的文学评论家哈罗德·布鲁姆称“这的确是非常好的一本书。当我第一次读到它的时候就倍感惊奇、欣然,小说是经得起反复品味的。”[23]

参见[编辑]

- ^ National Book Award for Fiction

- ^ 引用错误:没有为名为

nba1953的参考文献提供内容 - ^ Modern Library

- ^ TIME 100 Best English-language Novels from 1923 to 2005

- ^ Invisible Man (1952), by Ralph Ellison | All-TIME 100 Novels | TIME.com. [2013-12-04]. (原始内容存档于2021-01-25).

- ^ Ellison, Ralph Waldo. Invisible Man. New York: Random House, 1952.

- ^ Waitsfield, Vermont

- ^ "Ralph Ellison, The Art of Fiction No. 8, The Paris Review, Spring 1955, p. 113.

- ^ "Ralph Ellison, Winner of the 1953 Fiction Award for Invisible Man" (页面存档备份,存于互联网档案馆). National Book Awards Acceptance Speeches. NBF. Retrieved 2012-03-31.

- ^ Eliot, T. S. (1963). Collected Poems, 1909–1962. New York: Harcourt, Brace & World. ISBN 0-89-118978-1

- ^ Ralph Ellison, Shadow and Act

- ^ Ellison, Ralph. Invisible Man. New York: Vintage. 1947, 1952, 1972: xviii. ISBN 0-394-71715-5.

- ^ Ellison, Ralph. Invisible Man. New York: Vintage. 1947, 1952, 1972: xv. ISBN 0-394-71715-5.

- ^ Louis Armstrong

- ^ "(What Did I Do to Be So)Black and Blue"

- ^ Lucius Brockway

- ^ Orville Prescott

- ^ Prescott, Orville. Books of the Times. The New York Times. [6 November 2013]. (原始内容存档于2017-09-07).

- ^ Bellow, Saul. Man Underground. Commentary. [6 November 2013]. (原始内容存档于2021-03-31).

- ^ George Mayberry

- ^ Mayberry, George. George Mayberry's 1952 Review of Ralph Ellison's Invisible Man. New Republic. [6 November 2013]. (原始内容存档于2021-04-13).

- ^ The Paris Review

- ^ Weiss, Antonio. Harold Bloom, The Art of Criticism No. 1. The Paris Review. [6 November 2013]. (原始内容存档于2021-02-12).