輻合帶

| 此條目的引用需要清理,使其符合格式。 (2022年11月10日) |

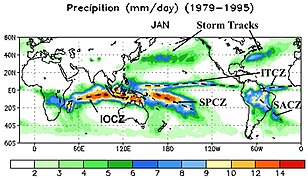

氣象學中的輻合帶是大氣中兩個主要氣流相遇並相互作用的區域,通常會產生獨特的天氣條件。 [1]這導致物質積累,最終導致垂直運動並形成雲和降水。 [1]大尺度輻合,稱為天氣尺度輻合,與斜壓槽、低壓區和氣旋等天氣系統有關。由於全球氣溫升高,在赤道上空形成的大尺度輻合帶,即熱帶輻合帶,已經凝結和加強。 [2]小尺度的輻合將產生從孤立的積雲到大面積雷暴的現象。

輻合的反面是輻散。

大尺度[編輯]

輻合帶的一個例子是熱帶輻合帶(ITCZ),這是一個在赤道環繞地球的低壓區。 [3]另一個例子是從西太平洋向法屬波利尼西亞延伸的南太平洋輻合帶。

熱帶輻合帶是東北信風和東南信風在高潛熱低壓區匯合的結果。 [3]隨着兩股信風的匯合,涼爽乾燥的空氣從溫暖的海洋中收集水分並上升,促成雲的形成和降水。由信風運動產生的低壓區域充當真空,從高壓區域(發散區)吸入較冷、乾燥的空氣,形成通常稱為哈德利環流的對流單元。

海表溫度與太陽的位置或「能量通量赤道」的位置直接相關,因此ITCZ的移動與季節相對應。 由於太陽的位置,赤道附近的海面溫度(30°S 到 30°N),在春分期間,高於任何其他緯度。 [4]在北半球夏至(6 月 21 日)期間, ITCZ跟隨太陽的位置向北移動。 [5]在冬至期間(北半球), ITCZ向南移動,此時太陽輻射集中在 23.5°S。

中尺度[編輯]

輻合帶有時也以較小的規模出現。匯聚線在更局部的區域形成一排排陣雨或雷暴。海風結合鋒面可以觸發匯合線的發展。短時間內造成的大雨會導致嚴重的洪水。 [6]

例子有位於美國華盛頓州普吉特海灣地區的普吉特海灣輻合帶;美國紐約州的莫霍克-哈德遜輻合帶等等。

參考資料[編輯]

- ^ 1.0 1.1 LEUNG Wai-hung. Meteorology Basics: Convergence and Divergence. Hong Kong Observatory. June 2010 [November 25, 2015]. (原始內容存檔於2019-10-26).

- ^ Byrne, Michael P.; Pendergrass, Angeline G.; Rapp, Anita D.; Wodzicki, Kyle R. (2018). "Response of the Intertropical Convergence Zone to Climate Change: Location, Width, and Strength". Current Climate Change Reports 4: 355-370. doi:10.1007/s40641-018-0110-5

- ^ 3.0 3.1 Waliser, D.E.; Jiang, X. TROPICAL METEOROLOGY AND CLIMATE | Intertropical Convergence Zone. Encyclopedia of Atmospheric Sciences. Elsevier. 2015: 121–131 [2022-11-15]. ISBN 978-0-12-382225-3. doi:10.1016/b978-0-12-382225-3.00417-5. (原始內容存檔於2022-11-09) (英語).

- ^ Krishnamurti, T.N.; Stefanov, Lydia; Misra, Vasubanhu (2013). Tropical Meteorology: An Introduction. New York, New York: Springer Science & Business Media.ISBN 978-1-4614-7409-8 doi:10.1007/978-1-4614-7409-8

- ^ Schneider, Tapio; Bischoff, Tobias; Haug, Gerald H. (2014). "Migrations and dynamics of the Intertropical Convergence Zone." Nature 513: 45–53. doi:10.1038/nature13636

- ^ Wooltorton, Jodie. Weatherwatch: a meeting of winds in convergence zones. The Guardian. 17 August 2021 [2022-11-09]. (原始內容存檔於2022-11-09).