美國參議院鐵達尼號沉沒調查

1912年4月15日發生的鐵達尼號沉沒事故導致美國參議院對事故發起調查。該調查由參議員威廉·阿爾登·史密斯主持,並由美國參議院商務委員會下的一個小組委員會負責。聽證會於1912年4月19日在紐約開始,隨後遷至華盛頓特區。5月25日,聽證會重新返回到紐約並公佈了結論。

官方調查共持續了18天。史密斯以及七名其他議員對倖存乘客、船員和第一時間施救的人員進行了詢問。80餘名目擊者出庭作證或寫下證詞。證詞涉及的主題包括:所收到的冰山警告、救生艇數量不足之情況、船隻的操控與速度情形、鐵達尼號的遇險呼救信號,以及船隻的疏散狀況。

委員會報告於1912年5月28日提交美國參議院。報告中所給出的建議,以及英國對事故的調查,導致了相關安全法規的革新。

背景[編輯]

1912年4月15日凌晨,白星航運跨大西洋航班的鐵達尼號在南安普頓至紐約航程之中發生沉沒。事故發生在北大西洋上,哈利法克斯以東700海里處。鐵達尼號在海面上撞上冰山,並於幾小時之後沉沒。共有1500多名乘客及船員喪生,僅有710人登上救生艇,並於幾小時後被卡柏菲亞號搭救。起初,美國和英國對於災難程度都有所困惑,然而一些報紙卻報導說船上乘客和船員皆很安全。但在卡柏菲亞號到達紐約後,人們才清楚地認識到,被認為永不沉沒的鐵達尼號已經沉沒,還有許多人罹難。美英兩國皆成立了官方調查機構調查此次事故的情況。[1]

組建[編輯]

在這場災難的消息傳至參議員威廉·阿登·史密斯耳中時,他意識到可藉此機會發起對海事安全的調查。史密斯是來自密芝根州的共和黨參議員,先前曾調查過鐵路安全問題,並為許多國會通過的安全與運行條例投過贊成票,而這些法令用於來管理美國鐵路行業的運行。[2] 他還意識到,如果美國要在倖存乘客及船員返回家鄉之前對其進行調查,就必須迅速採取行動。他最初試圖聯繫美國總統威廉·霍華德·塔虎脫,但被總統秘書告知無意採取行動。[3]

儘管如此,史密斯還是發起倡議。1912年4月17日,他在參議院發表講話,並提出一項決議,以授權商務委員下轄的委員會舉行聽證會,調查沉船事故。該決議獲得通過,商務委員會主席克努特·納爾遜議員欽點史密斯為小組委員會主席,並由他主持聽證會。第二天,史密斯前往拜謁了塔虎脫總統。總統在先前剛剛得到消息,稱其朋友兼軍事顧問阿奇博爾德·巴特未能倖免於難。於是兩人一同安排了調查相關的額外措施,包括派遣海軍為卡柏菲號護航,以確保無人可在船靠岸之前離開。[3]

當天下午,史密斯、另一位參議員,一位委員會成員法蘭西斯·G·紐蘭茲,以及其他官員一同乘火車前往紐約市,準備在卡柏菲號靠岸時前往迎接。卡柏菲號於4月28日抵達。根據已知信息,白星航運董事長兼總經理約瑟夫·布魯斯·伊斯梅在此次事故中倖存,而他們此行目的就是向伊斯梅及倖存官員和船員送達傳票,要求他們留在美國參與調查,並出席作證。[3]史密斯及其同事登上卡柏菲號,向伊斯梅傳達通知,要求其在第二天上午在委員會面前作證。聽證會最初於4月19日在紐約華爾道夫酒店舉行,隨後改在華盛頓特區的羅素參議院辦公樓舉行。[4]

法務人員[編輯]

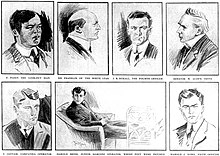

小組委員會共有七名參議員,除委員會主席史密斯之外,還有三名共和黨人和三名民主黨人,這六人分別是喬納森·伯恩(俄勒岡州共和黨人)、狄奧多·E·伯頓(俄亥俄州共和黨人)、鄧肯·U·弗萊徹(佛羅里達州民主黨人)、法蘭西斯·G·紐蘭茲(內華達州民主黨人)、喬治·克萊門特·珀金斯(加利福尼亞州共和黨人)和佛尼夫德·麥可蘭多·西蒙斯(北卡羅萊納州民主黨人)。[5] 委員會成員經過精心挑選,分別代表兩黨中的保守派、溫和派和自由派。[6]

委員會的成員會在不同時間進行質詢,而非七人一塊發起詢問。然而,委員會的大部分工作皆由史密斯主導,他親自主持了對所有關鍵證人的質詢。[7]這使得委員會內部出現一些緊張情緒,史密斯也被一些人看作敵人,因爲他的行爲被視為企圖奪人眼球。與此同時,這也導致一些成員很少參加聽證會,因爲他們實在沒什麽事情可做。[8]

聽證[編輯]

在18天的官方調查中,共有80多位證人的證詞記錄在案。這些人包括:倖存乘客和船員、在場其他船隻的船長與船員、專家證人、許多官員以及其他一些接收傳達災難消息的人。證據來源多種多樣,從口供到聽證,從通信證詞到宣誓證詞。主題包括了所收到的冰山警告、救生艇數量不足(但又合乎法律)之情況、船隻的操控與速度情形、鐵達尼號的遇險呼救信號、以及船隻的疏散狀況。[9]

倖存官員、船員以及乘客中接受質詢或是提供證據的有:J·布魯斯·伊斯梅(首位接受質詢的證人)、[10]最高等級倖存官員查理·萊托勒(鐵達尼號二副)、[11]拉響警報的瞭望員范德瑞克·弗萊特、[12]無綫電報員哈羅德·布萊德、[13]以及頭等艙乘客阿奇博·格雷西四世。[14]其他船隻作證的船長及船員有:亞瑟·羅斯特龍(卡柏菲號船長)、[15]哈羅德·科塔姆(卡柏菲號上的無綫電報員)、[16]斯坦利·羅德(加州人號船長)、[17]以及夏拔·哈多克(奧林匹克號船長)。[18]提供無線電交流,冰山警報以及媒體報道等通話通訊信息的專家證人有:古列爾莫·馬可尼(馬高尼公司董事長)、[19]喬治·奧蒂斯史密斯(美國地質調查局局長)、[20]以及梅爾維爾·埃利賈·斯通(美聯社總經理)。[21]

國際商業海洋公司副總裁菲利浦·A·S·富蘭克林也被召來作證(該公司是以約翰·皮爾龐特·摩根為首的航運聯盟,為白星航運母公司)。[22]1912年5月25日,調查工作以史密斯拜訪鐵達尼號的姊妹艦奧林匹克號作結。他訪問了一些船員,並檢視了與鐵達尼號相同的水密門和艙壁。[23]

報告與結論[編輯]

最終報告於1912年5月28日遞交參議院。該報告共19頁長,還附有44頁展品,以及1145頁的證詞與宣誓詞。[24]報告中所給出的建議,以及英國對事故的調查,導致了相關安全法規的革新。下列為報告的主要發現:

- 對緊急情況應對不足,使得鐵達尼號上的乘客與船員處於一種毫無準備的情境之下,撤離一直雜亂無章:「未對全船發出警報,未能正式集結船隻的官員,也未能按照預案有序逃生。」

- 船上的安全與救生器材未經過適當測試。

- 鐵達尼號船長愛德華·約翰·史密斯對危險的漠不關心也是導致這次悲劇的直接因素之一,這一切本不應當發生。

- 救生艇不足是英國貿易委員會失責所致,「其監管鬆弛且檢驗倉促,很大程度上要為這場可怕的悲劇負責。」

- 加州人號遠比其他願意施救的船隻靠近鐵達尼號,因而英國政府需對其船長採取強硬措施。

- J·布魯斯·伊斯梅雖然沒有指使船長加快速度,但是他在船上可能促使了船長這樣去做。

- 三等艙乘客雖未被阻止前往救生艇,但在許多時候,當他們意識到船隻正下沉時,都為時已晚。[25]

該報告強烈抨擊了現有的航海做法,並批評該船建造者,擁有者,官員和船員促使了這場災難。報告中還強調,船上普遍存在着傲慢和自滿的現象,在航運業和英國貿易局內,這種現象更為嚴重。[26]兩國調查均未發現國際商業海洋公司或白星航運存在過失,兩家公司只是遵循了標準慣例,因而這場災難只能歸咎於上帝。[27]

參議員史密斯建議對停靠美國的客船實施新的制度,並就此提出了一系列建議:

- 船隻在進入已知的浮冰區域時應當減速慢行,並增派額外的瞭望員。

- 航行信息應迅速傳達艦橋,並根據需要進行傳播。

- 船上應配備足夠的救生艇,足以搭載所有人。

- 所有船隻都應配備無線電且日夜值守。[28]

- 需要制定新的規則,對無線電報的使用進行管理。

- 應對乘客進行適當的救生艇培訓。

- 船隻在海上發射火箭只應作為遇險信號,而非用於任何其他目的。[24]

美方調查報告在呈交之時,還進行了兩場演講,分別由史密斯和參議員伊西多·雷納(馬利蘭州民主黨人)舉行。[29] 在其演說的結尾,史密斯宣稱:

我們剛剛經歷了這場災難,到處都留下了深切的悲傷;我們心痛欲裂,滿腔傷痛無處表達;藝術家將因其描述海洋的筆觸而成為代表;國家士兵,貿易的守護者將會得到應有的尊重;山峰也會為紀念這些英雄事跡而裂開,露出白色大理石。在這裏,親屬關係是維繫這些喪生者與他們家庭的唯一紐帶,一小群親屬圍在廚房的爐火旁,講述着那些隨船沉沒的人的同情與憐憫。這些都是情感寶庫中的精選片段,但有時其也會褪色;海洋成為永久紀念死者的地方;該事件應該作為提高警惕的契機,以使得我們的後代將來可以為這一事件賦予追求更美好事物的最高動機。[30]

雷納的結語收到了與會議員的熱烈掌聲:

令人驚歎的安魂曲聲飄蕩在海上,沉入到海底,那些給予他們生命的器物都安靜了下來,就如柳樹上的琴寂靜了下來,只有「與主更親近」的旋律在這片地方迴蕩。其回聲甚至可以在這些立法大廳聽到,在每一處立法者和代表們頒佈及管理法律的地方聽到,在每個家庭中,每個火爐邊聽到,從富人的豪宅到窮人的棚屋,如果我們想要感受到這一種服從和調節的神聖法則,作為補償,我們則需要懷有虔誠,這一存在遠高於我們的法律。在這可怕時刻的黑暗之後,我們將進入更美好的一天,總統閣下,在這宿命之夜的人們,他們的性命不會白白消逝。[31]

史密斯提請了三項決議:其一是授予卡柏菲號船長羅斯特龍一枚國會金質獎章,其二是重新評估現行海事法案,其三是建立委員會負責海上船隻的建造與器材相關的法律法規。[24]該報告中對無線電報監管的建議在1912年《無線電法案》中得到實施。該法案規定,美國境內所有的無線電台都必須獲得聯邦政府的許可,與此同時,要求遠洋船隻持續監視呼救頻率。當時正在施行的1910年《無線船舶法案》也得以修訂,增加了船上無線電管理的新規。[32]

反應[編輯]

該調查的進行過程和史密斯的質詢風格,在英國都飽受批判。有一次他詢問鐵達尼號的五副哈羅德·羅威,冰山是由什麼組成的,羅威回答說:"我猜是冰,先生。"儘管鐵達尼號間接屬於一家美國財團——國際商業海洋公司,但是該調查被視作一次對英國航運業的打壓,和一場對英國尊嚴的冒犯。小組委員會因其肆無忌憚地傳喚英國臣民而受到抨擊,史密斯本人也因其顯而易見的無知而備受嘲笑。他成為音樂廳的笑柄,被賦予「防水」史密斯("Watertight" Smith)的綽號。倫敦競技場作為領先的音樂廳,準備為他提供5萬美元,讓他在舞台上演出他喜歡的任何主題(但該提議未被接受),媒體對其進行了無情嘲諷。[33][24]當時一首諷刺歌謠如此唱道:

許多報紙都發表了尖銳的社論漫畫,描繪史密斯令人不愉快的方面,例如由愛爾蘭漫畫家大衛·威爾遜繪製,並由《The Graphic》出版的插畫——《認真的重要性》。這些觀點甚至超越了黨派和階級紛爭。《晨報》斷言道:「即便是學童也會為史密斯先生的無知感到臉紅」,《每日鏡報》譴責他「使得自己在英國海員眼中荒唐可笑,英國船員尚且懂得船隻的知識,而參議員史密斯則是一無所知。」 [33]《The Graphic》稱其「質詢暴露了他的無知,並使得全世界都在嘲笑他。」[35]《每日電訊報》表示,僱用非專業人士進行調查存在着致命的缺陷,這「有效地說明,以外行思維無法掌握海上航行問題。」[36]《每日郵報》也表達了相同的顧慮,它稱,「這之中全無專業知識,整個過程都只體現想要熟悉航海事物和海洋的渴求」 ,《晚間標準報》批評其「有如專家一樣對海上事故發起調查,做了本應由國家法官做的事情。」就連史密斯的身世也遭到嘲諷,《每日快報》稱他為「來自密芝根州偏遠地區的人」 ,並將該州描繪為,「人員皆由袋鼠與牛仔組成,他們和篷車關係親密,這為當地僅有的一種船隻。」[37]他在參議院的閉幕演講受到英國媒體的無情抨擊,後者稱其「誇誇其談」,「怪誕不經」,「是暴力且無理的誹謗」。 [24]

英國政府也對這次調查懷有敵意。外交及聯邦事務大臣愛德華·格雷提到,他對參議員們故意刁難貿易委員會,並將責任歸咎於其法規不充分這一做法嗤之以鼻。英國駐美國大使占士·布萊斯要求塔虎脫總統解散委員會,並拒絕承認其管轄權。[38]

一些英國作家,卻對調查讚賞有加。G·K·卻斯特頓稱:「史密斯議員是否知曉真相並不重要,重要的是他確實在努力尋查。」[39]《Review of Reviews》創辦者威廉·托馬斯·斯特德亦是事故親歷者,他宣稱:「我們寧願不知道史密斯參議員,也不知道伊斯梅先生。專家告訴我們,鐵達尼號是永不沉沒的——但我更願意從未聽說過這句話!」[36]

美國對此反應積極。紐約先驅報發表了一篇社論表示支持:「沒有什麼比參議院委員會的調查更具同情心,更加溫和了,但是自傲的英格蘭大亨們卻覺得調查無關緊要……這個國家打算找到問題的原因:為什麼這麼多美國人的生命因英國海員的無能而白白浪費,為什麼婦女兒童被送向死亡,但卻有如此多的英國船員得救。」 [40]美國媒體對史密斯的調查結果表示歡迎,並對其建議表示接納,還讚揚他確定了災難的關鍵事實。 [24]

註釋[編輯]

- ^ 原文:I'm Senator Smith of the USA,

Senator Smith, that's me!

A big bug in the enquiry way,

Senator Smith, that's me!

You're fixed right up if you infer

I'm a cuss of a cast-iron character.

When I says that a thing has got ter be,

That thing's as good as done, d'yer see?

I'm going to ask questions and find out some

If I sit right here till kingdom come –

That's me!

Senator Smith of the USA.

參考資料[編輯]

- ^ Ward 2012,第vi–vii頁.

- ^ Butler 1998,第180頁.

- ^ 3.0 3.1 3.2 Matson 2008,第185–95頁.

- ^ The Kennedy Caucus Room. United States Senate. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2021-03-18).

- ^ The U.S. Senate Inquiry. Titanic Inquiry Project. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2012-04-07).

- ^ Ward 2012,第146頁.

- ^ Lynch 1998,第171頁.

- ^ Butler 1998,第186頁.

- ^ United States Senate Inquiry: Report. Titanic Inquiry Project. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2012-04-08).

- ^ United States Senate Inquiry: Testimony of Joseph Bruce Ismay. Titanic Inquiry Project. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2012-04-12).

- ^ United States Senate Inquiry: Testimony of Charles H. Lightoller. Titanic Inquiry Project. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2012-05-13).

- ^ United States Senate Inquiry: Testimony of Frederick Fleet. Titanic Inquiry Project. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2017-06-21).

- ^ United States Senate Inquiry: Testimony of Harold S. Bride. Titanic Inquiry Project. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2012-04-15).

- ^ United States Senate Inquiry: Testimony of Archibald Gracie. Titanic Inquiry Project. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2012-03-26).

- ^ United States Senate Inquiry: Testimony of Arthur H. Rostron. Titanic Inquiry Project. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2012-05-21).

- ^ United States Senate Inquiry: Testimony of Harold T. Cottam. Titanic Inquiry Project. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2012-05-17).

- ^ United States Senate Inquiry: Testimony of Stanley Lord. Titanic Inquiry Project. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2012-02-06).

- ^ United States Senate Inquiry: Testimony of Herbert J. Haddock and E. J. Moore. Titanic Inquiry Project. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2012-05-21).

- ^ United States Senate Inquiry: Testimony of Guglielmo Marconi. Titanic Inquiry Project. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2012-05-08).

- ^ United States Senate Inquiry: Correspondence of Geo Smith: Formation of Icebergs. Titanic Inquiry Project. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2012-05-21).

- ^ United States Senate Inquiry: Testimony of Melville E. Stone. Titanic Inquiry Project. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2012-04-15).

- ^ United States Senate Inquiry: Testimony of Philip Franklin. Titanic Inquiry Project. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2012-05-21).

- ^ United States Senate Inquiry: Day 18. Titanic Inquiry Project. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2012-04-07).

- ^ 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 Eaton & Haas 1994,第223頁.

- ^ Ward 2012,第153–4頁.

- ^ Barczewski 2011,第70–1頁.

- ^ Barczewski 2011,第67頁.

- ^ Barczewski 2011,第67–8頁.

- ^ Titanic Disaster Hearings: The Official Transcripts of the 1912 Senate Investigation. United States Senate. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2021-03-18).

- ^ Speech of Senator William Alden Smith. Titanic Inquiry Project. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2012-04-08).

- ^ Speech of Senator Isidor Rayner. Titanic Inquiry Project. [15 April 2012]. (原始內容存檔於2012-05-20).

- ^ Medoff & Kaye 2010,第231頁.

- ^ 33.0 33.1 Butler 1998,第184頁.

- ^ Barczewski 2011,第68頁.

- ^ The Graphic & 4 May 1912.

- ^ 36.0 36.1 Butler 1998,第185頁.

- ^ Barczewski 2011,第68–9頁.

- ^ Gibson 2012,第182頁.

- ^ Ward 2012,第158頁.

- ^ Eaton & Haas 1994,第222頁.

傳記[編輯]

- Barczewski, Stephanie. Titanic: A Night Remembered. London: Continuum International Publishing Group. 2011. ISBN 978-1-4411-6169-7.

- Butler, Daniel Allen. Unsinkable: The Full Story of RMS Titanic. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books. 1998. ISBN 978-0-8117-1814-1.

- Eaton, John P.; Haas, Charles A. Titanic: Triumph and Tragedy. Wellingborough, UK: Patrick Stephens. 1994. ISBN 978-1-85260-493-6.

- Gibson, Allen. The Unsinkable Titanic. Stroud, Glos.: The History Press. 2012. ISBN 978-0-7524-5625-6.

- Lynch, Donald. Titanic: An Illustrated History. New York: Hyperion. 1998. ISBN 978-0-7868-6401-0.

- Medoff, Norman; Kaye, Barbara K. Electronic Media: Then, Now, and Later. Focal Press. 2010. ISBN 978-0-2408-1256-4.

- Matson, Brad. Titanic's Last Secrets. Twelve (Grand Central Publishing). 2008. ISBN 0446582050.

- Ward, Greg. The Rough Guide to the Titanic. London: Rough Guides. 2012. ISBN 978-1-40538-699-9.

- Wolf, Lucien. The American Inquiry into the Titanic Disaster. The Graphic. 4 May 1912.

延伸閱讀[編輯]

- Complete transcripts of the inquiry and report are available at The U.S. Senate Inquiry (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (Titanic Inquiry Project)

- The opening stages of the inquiry are covered in chapters 12 and 13 ('Yamsi' and 'Investigation') in Titanic's Last Secrets (Brad Matson, 2008) ISBN 0446582050

- Chapter 2 ('He Ought to Have Gone Down with the Ship') of The Titanic Story: Hard Choices, Dangerous Decisions (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (Stephen Cox, 1999) ISBN 0812693965

- For more on the role played by Senator Newlands, see Senator Newlands' Forgotten Titanic Role (Nevada State Library and Archives)

- Notes on Life and Letters by Joseph Conrad includes an essay ("Certain Aspects of the Admirable Inquiry into the Loss of the Titanic") on the inquiries (Wikisource)

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||