伊朗式建築

此條目翻譯品質不佳。 (2024年4月23日) |

伊朗建築或波斯建築(波斯語:معمارى ایرانی , Me'māri e Irāni )是伊朗以及西亞、高加索和中亞其他地區部分地區的建築。它的歷史至少可以追溯到公元前 5,000 年,主要分佈在從土耳其和伊拉克到烏茲別克斯坦和塔吉克斯坦,從高加索到桑給巴爾的廣大地區。從鄉土建築到紀念性建築群,波斯建築的規模和功能差異很大。 [2]除了歷史悠久的城門、宮殿和清真寺外,首都德黑蘭等城市的快速發展也帶來了拆除和新建的浪潮。

根據美國歷史學家和考古學家阿瑟·波普的說法,伊朗最高的藝術,按照這個詞的正確含義,一直是它的建築。建築的至上地位適用於前伊斯蘭時期和後伊斯蘭時期。 [3]伊朗建築在結構和美學上都表現出多種多樣的傳統和經驗。儘管沒有突然的創新,儘管屢屢遭受入侵和文化衝擊的創傷,但它發展出了一種與穆斯林世界其他地區不同的可識別風格。 [4]它的優點是「對形式和規模的明顯感覺;結構上的創造性,特別是在拱頂和圓頂建築方面;裝飾方面的天才,其靈活和成功是任何其他建築都無法比擬的」。 [5]

一般特徵

[編輯]基本原則

[編輯]

傳統的波斯建築保持了連續性,儘管暫時因內部政治衝突或外國入侵而分散注意力,但仍然實現了明確無誤的風格。 [4]

20世紀波斯建築學者阿瑟·波普這樣形容波斯建築:「沒有任何瑣碎的建築,即使是花園亭閣也有高貴和威嚴,最不起眼的商隊驛站也普遍具有魅力。在表現力和交流性上,大多數波斯建築都是明朗的,甚至是富於表現力的。形式的強度和簡單性的結合提供了直接性,而裝飾和通常微妙的比例則獎勵持續的觀察。」 [6]

根據學者納德·阿爾達蘭(Nader Ardalan)和拉萊·巴赫蒂亞爾(Laleh Bakhtiar)的說法,伊朗建築的主導形成主題是它的宇宙象徵,「通過它,人類可以與天堂的力量進行交流和參與」。

風格分類

[編輯]

總的來說,穆罕默德·卡里姆·皮爾尼亞(Mohammad Karim Pirnia)將大伊朗傳統建築分為以下六個類別或風格(「sabk」) :

- 瑣羅亞斯德教:

- 伊斯蘭教:

前伊斯蘭建築

[編輯]前伊斯蘭風格吸收了伊朗高原各個文明 3000 至 4000 年的建築發展經驗。而伊朗的後伊斯蘭建築則汲取了前伊斯蘭建築的靈感,具有幾何和重複的形式,表面則用釉面瓷磚、雕花灰泥、磚砌圖案、花卉圖案和書法等進行了豐富的裝飾。

埃蘭、阿契美尼德王朝、帕提亞王朝和薩珊王朝都創造了偉大的建築,這些建築隨着時代的變遷而廣泛傳播到其他文化。儘管伊朗也遭受過不少破壞,包括亞歷山大大帝燒毀波斯波利斯的決定,但仍然有足夠的遺蹟來描繪其古典建築的圖景。

阿契美尼德王朝進行了規模宏大的建設。他們所使用的藝術家和材料幾乎來自當時世界上最大的國家的所有領土。帕薩爾加德樹立了標準:它的城市佈局為一座廣闊的公園,有橋樑、花園、柱廊宮殿和開放式柱廊亭。帕薩爾加德與蘇薩和波斯波利斯一起體現了「萬王之王」的權威,後者的樓梯以浮雕形式記錄了帝國邊境的廣闊範圍。

隨着帕提亞人和薩珊人的出現,新的形式出現了。薩珊王朝時期,帕提亞人的創新達到頂峰,出現了巨大的筒形拱頂房間、堅固的磚石圓頂和高大的柱子。這種影響將持續多年。

例如,阿拔斯王朝時期巴格達的城市設計為圓形,這說明它有波斯式的先例,如法爾斯省的菲魯扎巴德。 [8]曼蘇爾聘請了兩位設計師來規劃這座城市:瑙巴赫特(Naubakht ),一位前波斯瑣羅亞斯德教徒,他也認為這座城市的建立日期應該具有占星學意義,以及馬沙拉·伊本·阿薩里(Mashallah ibn Athari) ,一位前來自大呼羅珊的猶太人。 [9]

波斯波利斯、泰西封、錫亞爾克、帕薩爾加德、菲魯扎巴德和阿爾蓋巴姆的遺址讓我們得以遠距離一窺波斯人對建築藝術的貢獻。雄偉的薩珊城堡建於達吉斯坦的傑爾賓特(現為俄羅斯的一部分),是伊朗薩珊王朝最輝煌的建築風格之一。自2003年起,薩珊城堡被列入俄羅斯聯合國教科文組織世界遺產名錄。

-

伊朗參議院大廈蓋倫·吉艾將希拉里的理念運用到傳統和現代建築中,創造出一種全新的建築風格。

-

德黑蘭當代藝術博物館由卡姆蘭·迪巴 (Kamran Diba) 設計,以巴德吉爾(Badgirs)等伊朗傳統元素基礎,但其螺旋式內部設計讓人聯想到弗蘭克·勞埃德·賴特(Frank Lloyd Wright)的古根海姆(Guggenheim)。

-

德黑蘭大學社會科學學院波斯波利斯建築的意圖。

<gallery class="center">

早期伊斯蘭時期(7 至 9 世紀)

[編輯]伊斯蘭時代始於公元七世紀初阿拉伯地區在穆罕默德的領導下建立伊斯蘭教。此後不久,阿拉伯穆斯林開始征服波斯,最終該地區被正統哈里發控制,公元 661 年後又被倭馬亞哈里發控制。早期伊斯蘭建築深受拜占庭建築和薩珊建築的影響。倭馬亞建築(661-750)吸收了這些傳統的元素,將它們融合在一起,並使其適應新的穆斯林贊助者的要求。 [10] [11]

750 年,倭馬亞王朝被推翻,阿拔斯王朝取而代之,哈里發的政治中心進一步向東轉移到新首都巴格達,即今天的伊拉克。部分由於這個原因,阿拔斯王朝的建築更多地受到了薩珊王朝建築及其古代美索不達米亞根源的影響。 [12] [13]在 8 世紀和 9 世紀,阿拔斯王朝的權力和統一使其中心地帶的建築特色和創新迅速傳播到受其影響的伊斯蘭世界的其他地區,包括伊朗。 [14]

倭馬亞王朝時期的建築特色,如拱頂、雕花灰泥和彩繪牆壁裝飾,在阿拔斯王朝時期得到了延續和發展。 [13]四心拱是尖拱的一種更為複雜的形式,最早見於 9 世紀伊拉克薩邁拉的阿拔斯王朝紀念碑,如塔克基思拉宮。 [15] [13]它在後來的伊朗建築中被廣泛應用。 [16]薩邁拉還出現了新的裝飾風格,將早期薩珊和拜占庭傳統的植物圖案轉化為更抽象和風格化的形式,所謂的「斜面」風格就是一個例子。這種風格隨後傳播到包括伊朗在內的其他地區。 [17]

區域風格的出現(10至11世紀)

[編輯]

阿拔斯王朝在其權力達到頂峰之後,於 9 世紀和 10 世紀分裂為幾個地方國家,這些國家形式上服從巴格達的哈里發,但事實上是獨立的。 [19]到公元 10 世紀,伊朗和中亞出現了許多地方和區域王朝:伊拉克和伊朗中部由白益王朝控制,伊朗北部由巴文德王朝和齊亞爾王朝統治,東北部的呼羅珊和河中地區由薩曼王朝統治,不久之後,中亞也興起了其他王朝。 [20]

正是在這一時期,隨後的伊朗和中亞建築的許多獨特特徵首次出現,包括使用燒磚進行建築和裝飾,使用釉面瓷磚進行表面裝飾,以及從斜拱發展而來的鐘乳石檐口 (三維幾何拱頂)。多柱式清真寺繼續被建造,也有證據表明出現了多圓頂清真寺,儘管大多數清真寺在後來被改建或重建。 [20]納因的賈梅清真寺是伊朗現存最古老的清真寺之一,保留了這一時期的一些保存最完好的特色,包括裝飾性的磚砌結構、庫法體銘文,以及豐富的灰泥裝飾,其中的藤蔓捲軸和茛苕葉圖案借鑑了薩邁拉早期的風格。 [20] [18]

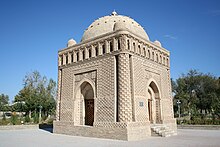

10 至 11 世紀興起的另一個重要的建築趨勢是陵墓的發展,陵墓首次採用了紀念碑的形式。陵墓的一種類型是墓塔,如貢巴德卡布斯陵墓(約 1006-7 年),而另一種主要類型是圓頂方形陵墓,如布哈拉的薩曼尼德王朝陵墓(943 年之前)。 [23] [20]

塞爾柱時代(11 至 13 世紀)

[編輯]從公元 8 世紀起,突厥民族開始向西遷移,穿過中亞到達中東,最終皈依伊斯蘭教並成為該地區的主要力量。其中最重要的是塞爾柱土耳其人,他們在 11 世紀建立了塞爾柱帝國,征服了整個伊朗以及中亞和中東的其他大片領土。 [24]

雖然塞爾柱王朝的鼎盛時期是短暫的,但它代表了伊朗和中亞伊斯蘭藝術和建築史上的一個重要標杆,開創了贊助和藝術形式的擴展。 [26] [27]塞爾柱建築遺產的大部分在 13 世紀蒙古入侵期間被毀。 [28]儘管如此,與塞爾柱王朝之前的伊朗相比,塞爾柱時期倖存的紀念碑和文物數量更多,使得學者們能夠更深入地研究這個時代的藝術。 [26] [27]與塞爾柱人同時代的幾個鄰近的王朝和帝國,包括喀喇汗王朝、加茲尼王朝和古爾王朝,都修建了風格極為相似的紀念碑。因此,在塞爾柱王朝時期及其衰落時期(從 11 世紀到 13 世紀),大部分東部伊斯蘭世界(伊朗、中亞和印度次大陸北部的部分地區)都共享一種普遍的建築傳統。 [26] [27]這一時期也被認為是中亞建築的「古典」時代。 [29]

塞爾柱大王朝時期最重要的宗教紀念碑是伊斯法罕的賈梅清真寺,該清真寺在 11 世紀末和 12 世紀初由多位塞爾柱王朝的贊助人進行了擴建和改建。 11 世紀末,這裏又增添了兩個大型且富有創新性的圓頂房間。大約在 12 世紀初,人們在庭院周圍建起了 4 個大型伊萬,從此形成了清真寺建築中的四伊萬平面結構。 [25] [30] [31]四伊萬規劃很快就流行起來,並被應用於當時其他主要清真寺,包括阿爾德斯坦清真寺和扎瓦雷清真寺,以及世俗建築。 [20]它可能也被用作伊斯蘭學校,這是當時引入的一種新建築類型,儘管沒有一所塞爾柱伊斯蘭學校得到完好保存。 [20]

建造大型商隊旅館是為了促進貿易並維護塞爾柱人在鄉村的權威。它們通常由一棟外觀堅固的建築、巨大的入口門廊和被各種大廳(包括伊萬)包圍的內部庭院組成。一些值得注意的例子是,只有部分保存下來的里巴特馬利克商隊旅館(約 1068-1080 年)和里巴特沙拉夫商隊旅館(12 世紀),分別位於河中地區和呼羅珊。 [32] [20] [33]

塞爾柱人還繼續建造「塔墓」,這是伊朗早期的建築類型,例如 1139 年在雷伊(今德黑蘭南部)建造的托格爾塔。然而,更具創新性的是引入了具有方形或多邊形平面圖的陵墓,這後來成為紀念性陵墓的常見形式。早期的例子是加茲溫(伊朗北部)附近的兩座哈拉坎陵墓(1068 年和 1093 年),它們具有八角形,以及梅爾夫(今土庫曼斯坦)的大型桑賈爾陵墓(約 1152 年),它有一個方形的底座。 [34]

大約在同一時期,即公元 10 世紀末至 13 世紀初,突厥喀喇汗國統治着河中地區,並在布哈拉和撒馬爾罕(今烏茲別克斯坦)建造了許多令人印象深刻的建築。已知的喀喇汗紀念碑包括布哈拉的大清真寺,其中只有卡爾揚宣禮塔(約 1127 年)倖存下來,附近的瓦布肯特宣禮塔(1141 年),以及幾座擁有宏偉正面的喀喇汗陵墓,如位於烏茲根(今吉爾吉斯斯坦)的 12 世紀下半葉的陵墓。 [29]

再往東,第一個主要的突厥王朝是加茲尼王朝,該王朝於 10 世紀末獨立,並統治着加茲尼(位於今阿富汗)。在12世紀下半葉,古爾王朝取代他們,成為從印度北部到裏海沿岸地區的主要勢力。 [35] [36]這兩個王朝最著名的紀念碑是一些華麗的磚塔和尖塔,它們作為獨立的建築保存下來。其確切功能尚不清楚。其中包括加茲尼附近的馬斯歐德三世塔(12 世紀初)和古爾王朝建造的賈姆尖塔(12 世紀末),也位於今阿富汗。 [37] [38]

隨着塞爾柱帝國在 12 世紀的衰落,其他各個王朝(通常也是突厥起源)建立了較小的國家和帝國。在伊朗和中亞,曾經是塞爾柱人和哈拉契丹附庸的花剌子模沙王朝利用這一點擴大了他們的權力,建立了花剌子模帝國。他們佔領了該地區大部分地區,並於 13 世紀初征服了古爾王朝,但不久又被蒙古人入侵。 [36]花剌子模帝國前都城庫尼亞烏爾根奇(位於今土庫曼斯坦)保留了花剌子模帝國時期(12 世紀末和 13 世紀初)的多處古蹟,包括所謂的法赫爾丁·拉齊陵墓(可能是伊爾阿爾斯蘭之墓)和蘇丹特克什陵墓。 [39] [40]

伊兒汗國(13 至 14 世紀)

[編輯]

從 13 世紀到 16 世紀初,伊朗和中亞分別處於蒙古征服者成吉思汗的兩個主要王朝,即伊兒汗國(1256 年 - 1353 年)和帖木兒汗國(1370 年 - 1506 年)的控制之下。這一時期,伊朗修建了一些伊斯蘭世界規模最大、最雄心勃勃的紀念碑。 [41]伊兒汗國最初是傳統的游牧蒙古人,但在 13 世紀末,合贊汗(統治時期 1295–1304伊兒汗國。統治時期 1295–1304)皈依伊斯蘭教,推動了伊朗文化和經濟的復興,其中城市伊朗文化發揮了首要作用。伊兒汗國的附庸國,例如穆扎法爾王朝和札剌亦兒王朝,也贊助了新建築。 [41]

伊爾汗王朝的建築體現了早期伊朗的傳統。特別是,人們更加關注室內空間及其組織方式。房間建得更高,採用橫向拱頂,牆壁開有拱門,以便讓更多的光線和空氣進入室內。 [41]以前,穆卡納斯僅用於覆蓋有限的過渡元素,如內角拱,現在則用於覆蓋整個圓頂和拱頂,以達到純粹的裝飾效果。例如,納坦茲的阿卜杜勒·薩馬德墓(1307-8 年)內部覆蓋着一個精緻的灰泥圓頂,該圓頂懸掛在建築屋頂的金字塔形穹頂下方。 [41]

帖木兒王朝(14 至 15 世紀)

[編輯]帖木兒帝國是由帖木兒( 統治時期 1370–1405,他見證了另一場文化復興。帖木兒建築延續了伊爾汗建築的傳統,再次建造了規模宏大、裝飾華麗的紀念碑,但他們也改進了以前的設計和技術。 [42]帖木兒統治者從他們征服的領土招募最好的工匠,甚至強迫他們遷往帖木兒首都。 [43]

磚繼續被用作建築材料。為了在大塊磚面上覆蓋彩色裝飾,人們採用了班納技術,以相對較低的成本製作幾何圖案和庫法體銘文,而更昂貴的瓷磚馬賽克則繼續用於製作花卉圖案。 [41]外牆最好鋪瓷磚,內牆則可以用雕花或彩繪的灰泥覆蓋。 [41]

帖木兒王朝最重要的創新之一是更為複雜和流暢的幾何拱頂排列。 [42] [41]大拱頂通過相交的肋骨分成幾個較小的拱頂,然後可以進一步細分或填充muqarnas和其他類型的裝飾。 Muqarnas本身也變得更加複雜,它使用更小的單個細胞來創建更大的三維幾何圖形。通過在拱頂的不同部分之間交替使用一種裝飾類型或圖案,可以實現視覺平衡。通過將這些拱頂技術與十字形平面相結合,並用開放式拱門和窗戶打破支撐牆的堅固體積,圓頂、斜拱和牆壁之間的嚴格分界被打破,從而可以創造出無限多樣、精緻的室內空間。 [41]

保存最為完好的帖木兒古蹟位於呼羅珊和河中地區及其周邊的城市,包括撒馬爾罕、布哈拉、赫拉特和馬什哈德。 [41]帖木兒自己的紀念碑以其規模而聞名;值得注意的是位於撒馬爾罕的比比哈努姆清真寺和古爾阿米爾陵墓,以及位於沙赫爾薩布茲的雄偉但現已毀壞的阿克薩拉伊宮。 [41]古爾阿米爾陵墓和比比哈努姆清真寺以其奢華的室內和室外裝飾、雄偉的門廊和突出的圓頂而聞名。圓頂由高大的圓柱形鼓狀物支撐,具有尖形凸起的輪廓,有時帶有凹槽或肋狀物。 [44]

帖木兒的繼任者們修建的陵墓規模略小,但得到了帖木兒兒子沙哈魯(統治時期 1405–1447在位)之妻高高哈爾紹德(Gawhar Shad)的贊助,帖木兒王朝的建築在 15 世紀上半葉達到了頂峰。 [41]她的紀念碑主要分佈在馬什哈德和赫拉特[41] ,但自19世紀以來,一些紀念碑已被毀壞或嚴重受損,包括她的陵墓和清真寺建築群(1417-1438 年)。儘管如此,陵墓內倖存的一些拱頂和裝飾仍然顯示出其原始的品質。 [45]

在烏魯伯格( 統治時期 1447–1449,撒馬爾罕的雷吉斯坦廣場首次被改建成類似今天樣子的紀念性建築群。他在廣場周圍修建了三座建築,其中只有烏魯貝格經學院(1417-1420 年)保存至今(後來在廣場周圍又修建了另外兩座紀念性建築),其正面很大,裝飾豐富多樣。 [44]

帖木兒的贊助在整個伊斯蘭世界的藝術和建築史上具有重要意義。國際化的帖木兒風格最終融入了西方崛起的奧斯曼帝國的視覺文化, [46]而在東方,它則通過帖木兒的後裔莫臥兒人傳入了印度次大陸。 [47]

薩法維王朝和烏茲別克王朝(16 至 18 世紀)

[編輯]薩法維王朝於 16 世紀建立了龐大的什葉派帝國,統治着整個伊朗和一些鄰近地區,薩法維王朝最初繼承了帖木兒的建築傳統。為了將這一傳統融入新的帝國風格,薩法維建築師將其推向了更宏偉的規模。 [48]薩法維建築在一定程度上簡化了帖木兒建築,創造了大型建築群,這些建築群圍繞更靜態、固定的視角排列,看起來更具儀式性,建築外觀更統一,拱頂設計更流線型。 [48] [42]同時,這些建築都經過精心規劃,往往採用開放式佈局,方便人們欣賞。 [48]最具特色的裝飾是規模宏大的瓷磚馬賽克。裝飾程序通常會掩蓋而不是突出建築的結構設計。 [42] [48]薩法維風格在伊斯法罕形成,隨後傳播到帝國的其他地區。 [48]

薩法維王朝時期的伊斯法罕

[編輯]阿拔斯一世將伊斯法罕定為首都,並開始了薩法維時期最雄心勃勃的建設計劃。因此,保存下來的薩法維時期的大部分古蹟都集中在這座城市。阿拔斯一世將城市的政治和經濟中心從傳統的舊賈梅清真寺附近遷至南部扎因德河附近的新區域,並在那裏建立了一個新的規劃城市。它包括一個龐大的大巴扎,兩側林立着商隊旅館,通過一個巨大的門戶可以通往一個巨大的矩形公共廣場,即Maidan-i Shah 或 Naqsh-e Jahan ,建於 1590 年至 1602 年間。 [48] [49]整個廣場被兩層的拱廊環繞,象徵着阿拔斯一世立志成為世界舞台上最偉大君主之一的雄心。除了集市的大門外,廣場兩側中間還有另外三座建築:希克斯羅圖福拉清真寺(1603-1619 年)、沙阿清真寺(1611-約1630),以及阿里卡普(Ali Qapu) ,這是一座宮殿大門和亭子,始建於約1597建於阿拔斯二世時期,約1660年完工。 [48] [49]

贊德王朝和卡扎爾王朝(18 世紀至 20 世紀初)

[編輯]隨着薩法維王朝在 18 世紀衰落,贊德王朝將設拉子定為其首都。王朝的創始人穆罕默德·卡里姆汗·贊德(Muhammad Karim Khan Zand)修建了一個大廣場,並建造了一組新的紀念碑,類似於薩法維王朝在伊斯法罕的建築項目,儘管規模較小。 [48]該項目倖存的紀念碑包括始建於 1766 年、修復於 1827 年的瓦基爾清真寺、一個集市和一座土耳其浴室。 [48]

在德黑蘭及其周邊地區建造的卡扎爾宮殿中,最著名的是古列斯坦宮,它既是行政中心,也是沙阿的冬季行宮。這座宮殿在歷代卡扎爾統治者的統治下經歷了多次改建,體現了這一時期的進步變化。 [48]在法特赫·阿里沙( 統治時期 1797–1834統治時期,傳統形式仍然盛行。統治時期 1797–1834),他下令製作大理石王座,並將其安裝在一個前面有柱子的傳統覲見大廳里。 [48] [50] 19世紀也出現了復興主義思潮的興起。包括法特赫·阿里沙在內的卡扎爾王朝君主,都下令建造一些有意借鑑薩法維王朝和古薩珊王朝建築風格的建築,希望藉此借用它們對國王和帝國的象徵意義。 [51]

在納西爾丁·沙( 統治時期 1848–1896),開始引入新的歐洲風格元素和風格,例如高大的窗戶、壁柱和正式的樓梯。他在古勒斯坦宮中增建了 Shams ol-Emareh,這是一座擁有兩座塔樓的多層建築。 [48] [50]他還重建了德黑蘭,拆除了老城區部分密集的城市結構和歷史悠久的城牆,取而代之的是林蔭大道和開放廣場,這些靈感來自於他訪問歐洲時所見所聞。 [52] [50]

20 世紀初,即卡扎爾王朝統治的最後幾十年和巴列維王朝統治的初期,復興主義思潮繼續盛行,並被運用在公共和私人建築的設計中,包括新興資產階級委託建造的建築。這使得全國各地出現許多融合了伊斯蘭和古代瑣羅亞斯德教時代風格特徵的建築。 [51]

當代伊朗建築

[編輯]伊朗當代建築始於 20 世紀 20 年代初巴列維王朝統治時期。一些設計師,如安德烈·戈達爾,創作了伊朗國家博物館等作品,讓人回想起伊朗的歷史建築遺產。其他人則嘗試在作品中將傳統元素與現代設計相融合。德黑蘭大學主校區就是一個例子。其他人,例如海達爾·吉艾 (Heydar Ghiai)和侯尚·塞洪 (Houshang Seyhoun) ,則嘗試創作完全原創的作品,不受先前影響。 [53] Dariush Borbor的建築成功地將現代建築與當地民俗相結合。 [54] [55]阿扎迪塔(Azadi Tower )最初被稱為沙迪亞德塔(Shadyad Tower),於1971年建成,現已成為德黑蘭的主要地標之一。該建築由侯賽因·阿馬納特 (Hossein Amanat) 設計,融合了伊朗歷史建築的形式和理念。 [56] [57]博傑米拉德塔( Borj-e Milad )於 2007 年竣工[58] ,是伊朗最高的塔,也是世界第六高的塔。

伊朗建築師

[編輯]

伊朗第一個建築師專業協會——伊朗外交建築師協會於 1945 年 1 月 30 日成立。其創始人是伊朗建築師,包括 Vartan Avanessian、 Mohsen Foroughi和Keyghobad Zafar 。 20 世紀初,外國建築師在伊朗非常突出,新協會的活動之一就是出版雜誌《Architecte》 ,推廣伊朗建築師。 [59] 1966年,一個新的專業協會成立,即伊朗建築師協會。其創始人包括 Vartan Avanessian、Abass Azhdari、Naser Badi、Abdelhamid Eshraq、Manuchehr Khorsandi、Iraj Moshiri、Ali Sadeq 和 Keyghobad Zafar。 [59]

數名伊朗建築師以空前數量的獎項成功斬獲 2018 年 A' 設計獎。 [60]許多伊朗建築師也獲得了阿卡汗建築獎,其中包括:

- 德黑蘭菲爾多西公園。 1999–2001年[61]

- 不同地點的舊建築煥發新生。 1999–2001年[61]

- 舒什塔爾新城,舒什塔爾。 1984–1986年[62]

- 伊斯法罕的阿里卡普宮(Ali Qapu) 、Chehel Sutun 和八重天宮(Hasht Behesht) 。 1978–1980年[63]

- 伊朗境內:

- 伊朗境外:

外部連結

[編輯]- 歐洲伊朗建築師聯合會2008-03-07互聯網檔案館的存檔,存檔日期2008-03-07.</link>

- 德黑蘭圖像。在德黑蘭一些最古老的地區拍攝的當代照片。

- 伊朗當代建築官方網站 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

參考

[編輯]- ^ 'برج آزادی پس از ۲۰ سال شسته میشود'. BBC News فارسی. 18 July 2009 [2020-05-13] (波斯語).

- ^ Arthur Upham Pope. Introducing Persian Architecture. Oxford University Press. London. 1971. p.1

- ^ Arthur Pope, Introducing Persian Architecture. Oxford University Press. London. 1971.

- ^ 4.0 4.1 Arthur Upham Pope. Persian Architecture. George Braziller, New York, 1965. p.266

- ^ Arthur Upham Pope. Persian Architecture. George Braziller, New York, 1965. p.266

- ^ Arthur Upham Pope. Persian Architecture. George Braziller, New York, 1965. p.10

- ^ Kermanshah, A Cradle of Civilization (PDF). Iran Daily. August 9, 2006. (原始內容 (PDF)存檔於September 28, 2007).

- ^ Hattstein & Delius 2011,第96頁.

- ^ Hill, Donald R. Islamic Science and Engineering. 1994: 10. ISBN 0-7486-0457-X.

- ^ Petersen 1996,第295頁.

- ^ Bloom & Blair 2009

- ^ Petersen 1996,第1頁.

- ^ 13.0 13.1 13.2 Bloom & Blair 2009

- ^ Hattstein & Delius 2011,第94–95頁.

- ^ Petersen 1996,第24–25, 251頁.

- ^ Bloom & Blair 2009

- ^ Bloom & Blair 2009

- ^ 18.0 18.1 Bloom & Blair 2009

- ^ Kennedy, Hugh. The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century 2nd. Routledge. 2004. ISBN 9780582405257.

- ^ 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 Bloom & Blair 2009

- ^ Bloom & Blair 2009

- ^ Bloom & Blair 2009

- ^ Hillenbrand 1999b,第100頁.

- ^ Hattstein & Delius 2011,第348頁.

- ^ 25.0 25.1 Hattstein & Delius 2011,第368–369頁.

- ^ 26.0 26.1 26.2 Bosworth, C.E.; Hillenbrand, R.; Rogers, J.M.; Blois, F.C. de; Darley-Doran, R.E. Bearman, P. , 編. Sald̲j̲ūḳids; VI. Art and architecture; 1. In Persia. Brill. 1960–2007. ISBN 9789004161214. Editors list列表中的

|first2=缺少|last2=(幫助); Editors list列表中的|first4=缺少|last4=(幫助) - ^ 27.0 27.1 27.2 Bloom & Blair 2009

- ^ Bonner, Jay. Islamic Geometric Patterns: Their Historical Development and Traditional Methods of Construction. Springer. 2017: 69 [2024-04-23]. ISBN 978-1-4419-0217-7. (原始內容存檔於2023-05-11) (英語).

- ^ 29.0 29.1 Hattstein & Delius 2011,第354-359頁.

- ^ Ettinghausen, Grabar & Jenkins-Madina 2001,第140-144頁.

- ^ O'Kane, Bernard (1995). Domes 互聯網檔案館的存檔,存檔日期2022-05-11.. Encyclopaedia Iranica, Online Edition. Retrieved 28 November 2010.

- ^ Ettinghausen, Grabar & Jenkins-Madina 2001,第153-154頁.

- ^ Hattstein & Delius 2011,第363-364頁.

- ^ Ettinghausen, Grabar & Jenkins-Madina 2001,第146頁.

- ^ Hattstein & Delius 2011,第330-332頁.

- ^ 36.0 36.1 Ettinghausen, Grabar & Jenkins-Madina 2001,第134頁.

- ^ Hattstein & Delius 2011,第336-337頁.

- ^ Ettinghausen, Grabar & Jenkins-Madina 2001,第150-152頁.

- ^ Hattstein & Delius 2011,第360-366頁.

- ^ Bloom & Blair 2009

- ^ 41.00 41.01 41.02 41.03 41.04 41.05 41.06 41.07 41.08 41.09 41.10 41.11 Bloom & Blair 2009

- ^ 42.0 42.1 42.2 42.3 Tabbaa, Yasser. Fleet, Kate , 編. Architecture. Brill. 2007. ISBN 9789004161658 (英語). Editors list列表中的

|first2=缺少|last2=(幫助); Editors list列表中的|first4=缺少|last4=(幫助) - ^ Blair & Bloom 1995,第37頁.

- ^ 44.0 44.1 Bloom & Blair 2009

- ^ Bloom & Blair 2009

- ^ Blair & Bloom 1995,第50頁.

- ^ Asher, Catherine B. Fleet, Kate , 編. Mughal architecture. Brill. 2020. ISSN 1873-9830. Editors list列表中的

|first2=缺少|last2=(幫助); Editors list列表中的|first4=缺少|last4=(幫助) - ^ 48.00 48.01 48.02 48.03 48.04 48.05 48.06 48.07 48.08 48.09 48.10 48.11 Bloom & Blair 2009

- ^ 49.0 49.1 Bloom & Blair 2009

- ^ 50.0 50.1 50.2 Bloom & Blair 2009

- ^ 51.0 51.1 Grigor, Talinn. Flood, Finbarr Barry , 編. Kings and Traditions in Différance: Antiquity Revisited in Post‐Safavid Iran. Wiley Blackwell. 2017: 1089–1097 [2024-04-23]. ISBN 9781119068662. (原始內容存檔於2023-07-31) (英語).

- ^ Haghighi, Farzaneh. Is the Tehran Bazaar Dead? Foucault, Politics, and Architecture. Cambridge Scholars Publishing. 2018: 80 [2024-04-23]. ISBN 978-1-5275-1779-0. (原始內容存檔於2023-08-04) (英語).

- ^ Diba, Darab; Dehbashi, Mozayan. https://blogs.ubc.ca/parsia/files/2008/12/dpc14421.pdf

|chapterurl=缺少標題 (幫助) (PDF). Jodidio, Philip (編). Trends in Modern Iranian Architecture. Umberto Allemandi & C. 2004 [2024-04-23]. (原始內容存檔 (PDF)於2023-07-13). - ^ Architecture: formes + fonctions. 2010-11-10 [2017-06-17].

- ^ Michel Ragon, Histoire Mondiale de l'Architecture et de l'Urbanisme Modernes, vol. 2, Casterman, Paris, 1972, p. 356.

- ^ Amanat, Abbas. Iran: A Modern History. Yale University Press. 2017: 667 [2024-04-23]. ISBN 978-0-300-23146-5. (原始內容存檔於2023-08-04) (英語).

- ^ 'برج آزادی پس از۲۰ سال شسته می شود'. BBC News فارسی. 2009-07-18 [2023-08-04]. (原始內容存檔於2023-08-04) (波斯語).

- ^ Shirazi, M. Reza. Contemporary Architecture and Urbanism in Iran: Tradition, Modernity, and the Production of 'Space-in-Between'. Springer. 2018: 65 [2024-04-23]. ISBN 978-3-319-72185-9. (原始內容存檔於2023-08-04) (英語).

- ^ 59.0 59.1 Roudbari, Shawhin. Gharipour, Mohammad , 編. Instituting architecture: A history of transnationalism in Iran's architecture profession, 1945–1995. Routledge. 2015: 173–183 [2024-04-23]. ISBN 978-1-317-42721-6. (原始內容存檔於2023-08-04) (英語).

- ^ Iranian Architects Among Winners Of Prestigious A' Design Award 2018. ifpnews.com. 2018-04-17 [2023-08-04]. (原始內容存檔於2023-08-04) (美國英語).

- ^ 61.0 61.1 Aga Khan Award for Architecture – Master Jury Report – The Eighth Award Cycle, 1999–2001 互聯網檔案館的存檔,存檔日期2007-06-07.

- ^ Aga Khan Award for Architecture: The Third Award Cycle, 1984–1986 互聯網檔案館的存檔,存檔日期2007-05-12.

- ^ (AKTC) 互聯網檔案館的存檔,存檔日期2007-06-04.

- ^ Creswell, K. A. C. The Origin of the Persian Double Dome. The Burlington Magazine for Connoisseurs. 1913, 24: 94 [2024-04-23]. (原始內容存檔於2023-05-10).

- ^ UNESCO Office Tashkent, and Georgina Herrmann. "The Archaeological Park 'Ancient Merv' Turkmenistan", UNESCO, 1998, p. 51–52 https://whc.unesco.org/uploads/nominations/886.pdf (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- ^ Kuehn, S. 2007. "Tilework on 12th to 14th century funerary monuments in Urgench (Gurganj)", in Arts of Asia, Volume 37, Number 2, pages 112-129

- ^ Kunya-Urgench. UNESCO World Heritage Center. UNESCO. [19 February 2011]. (原始內容存檔於2005-11-12).