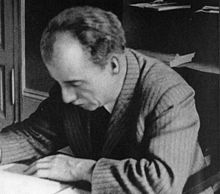

庫特·胡伯

庫特·胡伯(德語:Kurt Huber,1893年10月24日—1943年7月13日)德國哲學家,心理學家,音樂理論家,反納粹學生組織「白玫瑰」成員。

早年生活[編輯]

胡伯出生於瑞士的庫爾,父母均為德國人。早先其隨父母於斯圖加特生長,在此度過了他的學生時光,並於艾伯哈特-路德維希文理中學畢業。1911年父親早逝後隨母親及兄弟姐妹至慕尼黑居住。胡伯在慕尼黑大學學習音樂、哲學和心理學,於1917年通過關於文藝復興音樂家艾瓦·德·文托的博士論文:最高的讚美。

三年後(1920年)獲得助教資格,1926年成為慕尼黑大學的編外教授。胡伯所教授的心理學及方法論課程為他的政治不正確提供了一種特別的保護。受納粹大學政策的影響,胡伯在1933年成為正式教授的任命受到阻礙,官方只給出這樣簡短的回答:庫特·胡伯幼年的中風帶來的神經病症嚴重地影響了他的軀體感知。而真正的原因則是胡伯的同僚,赫伯特·格里科,的揭發,在一封1936年11月19日通過他人寫給帝國學生輔導員的信中,格里科寫道:「胡伯對天主教的同情,甚至公開地對其它黨派的同情都是確鑿無疑的。」[1]

在1940年1月18日慕尼黑國家社會主義德國工人黨報的評論中,胡伯更進一步被稱作「可疑的」,但這種意見沒有被廣泛接受。[1]胡伯之後於1940年2月15日申請成為納粹黨員,編號8.282.981。[1]在1943年2月被捕後,納粹黨於1943年4月3日將他除名。[1]

胡伯的兩個引人注目的學術重點源於他的音樂天賦。他對民歌的研究有特別的興趣,與民歌歌手卡爾·奧夫,音樂人吉姆·保利共同引導了民歌在拜恩地區的流行。在胡伯和保利的籌劃下,1930年在伊根舉辦了第一屆上拜恩音樂節,眾多來自拜恩和蒂羅爾民樂樂隊登台表演。保利和胡伯的行動在很大程度上讓民樂在拜恩被重新關注,同時也引導了民樂音樂人對民樂的重新思考。通過音樂心理學、音樂美學和天主教的研究出版物,胡伯不斷提升他在學術界的聲譽。這也促成了他1937年在柏林的教職委任,在那裏,他建設了民樂檔案室。胡伯被許諾可以在大學教授音樂,但因忙於為納粹學生國防軍譜寫戰歌,被他自己回絕。之後胡伯教授為了與他的妻子能夠團聚,又回到了慕尼黑。

胡伯與他妻子克拉拉的兒子,沃爾夫岡·胡伯(1939- ),後來成為艾希斯特的日耳曼學家。

反抗運動[編輯]

漢斯·蕭爾和亞歷山大·許墨瑞與胡伯相識於慕尼黑的政治反對者集會,他們從1942年12月開始進行私人集會。他們一同撰寫了1943年1月的第五張傳單「德意志的反抗者們,一同來影響你的兄弟姐妹!」[2]由這些公開的自述,反抗者們將這個非政治的符號,白玫瑰,作為自己的象徵。這些知識份子反抗者們從1942年中期就開始呼籲人們反對納粹暴政。

在1943年1月13日慕尼黑納粹頭目保羅·吉斯勒為慕尼黑大學470年校慶所作的對戰傷老兵帶有侮辱性的拙略演講中,男女學生們發起了真正的抗議活動。隨着第六集團軍在斯大林格勒的覆滅,戰敗的必然性被越來越多的人所相信,由之喚起的失敗主義言論推動着對最高領袖和納粹黨的反抗。胡伯起草了第六份(也是最後一份用於分發的)傳單(同學們!),他用愛國主義的語句寫下:「德意志的青年會像從前一樣,向最可憎的暴君算賬」,漢斯·蕭爾和亞歷山大·許墨瑞在這段文字的草稿上添上了如下部分:

「同學們,你們將自己奉獻給國防軍的前線與後方,你們直面敵人或在戰地醫院,亦或在軍火工廠等地工作。除了不計形式地消滅俄國的布爾什維克,我們沒有被賦予任何別的目的。讓我們對這堂皇的國防軍說不。」[2]

傳單未分發完畢時,白玫瑰決定,將剩下的傳單在慕尼黑大學裏散發。這項決定為他們帶來了厄運。

1943年2月18日,蕭爾兄妹在慕尼黑大學校園內分發傳單,在將最後剩餘的幾張傳單從屋頂拋下時,被房屋管理員雅克布·施密特發現同時告密,後被迅速逮捕並移交蓋世太保。

審判與處決[編輯]

2月22日,在蕭爾兄妹與克里斯托弗·波普斯特被判處死刑的同時,人民法院在第二場審判中宣佈了庫特·胡伯,威利·格萊夫和亞歷山大·許墨瑞的死刑。1943年7月13日,慕尼黑-施塔特海姆,在格萊夫於12日被執行死刑後,胡伯和許墨瑞被斷頭台斬首。

在1943年4月19日人民法院的辯護陳述上,胡伯承認自己的道義訴求和政治信念,如《心理學圖史》的作者克勞斯·韋伯所刻畫的,這個陳述是保守的與民粹主義的。[3]韋伯評估了胡伯反納粹的政治理由:納粹既破壞了真正的民族共同體,[3]又完全不能實現大德意志帝國。[3]胡伯沒有將對他的指控與種族主義相關聯,而是關注於人及其言論的自由,正是這種自由構成了法治國家的基礎和人類彼此間的信任:

真正的民族共同體的根本性需求在於系統地消除人與人之間信任的阻礙。對一民族共同體而言,最悲劇的判決莫過於承認:一個人絕不應該相信他的鄰居勝於信任他的孩子,這也是我們每個人都應該坦白的實情[…]一個國家,若封鎖每一條自由的言論,若將每一個合乎道德與理性的批判和每一份良性建議都悲劇性地冠以叛國,這種制度的保持將出現一個不會思考的德意志民族、一個「感覺良好」的德意志帝國[…]對我而言[…]這陳述告誡着我們去思考什麼是帝國唯一長久的根基,什麼是德意志民族共同體誕生之始最迫切的需求。對這問題的無視將導致德意志精神的隕落,每個德國人也終要為此負責。[4]

1943年7月13日,胡伯在臨刑前為他家人留下離別信:「為我高興吧!我得以為我的祖國而死。為這樣一個公正美麗的祖國,這一點從這場戰爭就能看出來」(他人轉述)。[5]行刑時,他喊着:「為新德國奮鬥!」而死。[5]

庫特·胡伯的遺體被葬於一個家庭墳墓中,墳墓位於慕尼黑-哈登的Waldfriedhof老區21-W-22。

紀念[編輯]

慕尼黑大學主要建築對面的廣場便是以胡伯教授為名,稱為「胡伯教授廣場」,以作為紀念。胡伯教授也因為其在獄中成書的萊布尼茨傳而為人所知。

參照[編輯]

- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Prieberg, Fred K. Vollständiges Zitat. CD-Rom-Lexikon: CD-Rom-Lexikon. Kiel 2004: S. 3221. ISBN Quelle BA NS 15/5. 請檢查

|isbn=值 (幫助). - ^ 2.0 2.1 Ueberschär, Gerd R. Hans Scholl, Alexander Schmorell, Kurt Huber: Flugblätter der Widerstandsbewegung in Deutschland. Aufruf an alle Deutsche!. Frankfurt am Main. 2013: S. 42.

- ^ 3.0 3.1 3.2 Weber, Klaus. Illustrierte Geschichte der Psychologie. München. 1993: S. 186 und siehe [Kurt Huber]: Professor Kurt Huber's defense speech. In: James Donohoe: Hitler's conservative opponents in Bavaria 1930–1945. A study of Catholic, monarchist, and separatist anti-Nazi activities. E. J. Brill, Leiden 1961, S. 317–328, hier S. 327.

- ^ Donohoe, James. Hitler's conservative opponents in Bavaria 1930–1945. 1961: S. 317–328, hier S. 327.

- ^ 5.0 5.1 Petry, Christian. Studenten aufs Schafott. Die Weiße Rose und ihr Scheitern. München. 1968: S. 216.

外部連結[編輯]

- Kurt Huber at "The White Rose" (jlrweb) (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- http://www.spiritone.com/~gdy52150/front-huber.gif (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

| |||||||||||||||||||||||||||