用戶:Discardpath/庫爾德人的歷史

庫爾德人 (庫爾德語:کورد,庫爾德人,也是庫爾德人 ,庫爾德語:گەلیکورد,GelêKurd),是中東的伊朗 [1]族群。 他們歷史上居住在范湖和烏爾米湖湖的山區,這是一個統稱為庫爾德斯坦的地理區域。 大多數庫爾德人講的是庫爾德語( Kurmanji )或索拉尼語 ,它們都屬於庫爾德語 。 有各種假設作為對前身種群庫爾德 ,如Carduchoi傳統的古代。 伊斯蘭統治下的最早的庫爾德王朝(10至12世紀)是Hasanwayhids , Marwanids , Rawadids , Shaddadids ,其次是薩拉丁建立的Ayyubid王朝 。 1514年的查爾迪蘭戰役是庫爾德歷史上的一個重要轉折點,標誌着庫爾德人與奧斯曼帝國的聯盟。 1597年的Sharafnameh是庫爾德歷史的第一個敘述。 20世紀庫爾德人的歷史以一種日益強烈的庫爾德國家意識為特徵,其重點是1920年塞夫勒條約所規定的獨立庫爾德斯坦的目標。 庫爾德斯坦烏耶茲 (1923-1926)和伊拉克庫爾德斯坦 (自1991年以來)實現了部分自治,特別是在土耳其庫爾德斯坦 ,1984年至1999年期間庫爾德叛亂集團與土耳其武裝部隊之間的武裝衝突正在進行,該地區仍在繼續在21世紀初爆發的暴力事件不穩定。

名稱[編輯]

關於庫爾德這個名字的起源有不同的理論。根據一種理論,它起源於中波斯語中的كورتkwrt- ,一個術語為「游牧民族;帳篷居民」。 [Note 1] 穆斯林征服波斯後 ,這個詞被阿拉伯語稱為kurd- ,專門用於游牧部落。 [Note 2]

庫爾德人的姓氏最終可能來自底格里斯河上游的一個古老的地名。 按照英國東方戈弗雷羅爾斯驅動程序,術語庫爾德人是關係到蘇美爾Karda這是在公元前三千年他於1923年發表了一篇論文,術語庫爾德不是由不同的國家和不同的使用寫的蘇美爾泥版發現通過檢查Karda在不同語言中的語言變異,如Cordueni , Gordyeni , Kordyoui , Karduchi , Kardueni , Qardu , Kardaye , Qardawaye ,他發現這些相似之處無疑是指共同的血統。 [5]

至於源自古代地名的中波斯名詞kwrt ,有人認為它可能最終反映青銅器時代地名Qardu , Kar-da , [6]也可能反映在阿拉伯語(古蘭經)地名Ǧūdī (重新通過在庫爾德人作為CUDI) [7] [8]的名字將在傳統的古代繼續作為地名第一元件Corduene ,和它的居民,通過提及色諾芬作為Carduchoi的部落誰反對的退避一萬通過在公元前4世紀的美索不達米亞山北。這一觀點得到了最近一些學術界的支持,他們認為Corduene是原庫爾德地區。 [9]或者, kwrt-可能是來自Cyrtii部落名稱的推導 。 [Note 3]

根據一些消息來源,到16世紀,似乎在伊朗西北部各組之間發展了庫爾德一詞所指定的民族認同, [Note 4] [Note 5] [Note 6] [Note 7]沒有提及任何具體的伊朗人語言。

庫爾德學者梅達·艾薩迪認為,任何游牧群體被稱為庫爾德人在中世紀阿拉伯語是「善意的庫爾德人」,並認為它是反過來的非庫爾德人群體從他們的後裔誰已經「自中世紀時期的結束獲得獨立的民族身份」 。 [Note 8]

Sherefxan Bidlisi在16世紀指出,有四個「庫爾德人」部門: Kurmanj , Lur , Kalhor和Guran ,每個部門都有不同的方言或語言變體。保羅(2008)指出,無論語言分組如何,16世紀對比德利斯所記錄的庫爾德一詞的使用可能仍然反映出伊朗西北部的「庫爾德」種族認同,將Kurmanj,Kalhor和Guran聯合起來。 [Note 9]

早期歷史[編輯]

庫爾德語是伊朗西北部的一種語言,在公元早期( 伊朗中部時期)可能與伊朗中部的其他方言分離。 在中世紀時期(大約10至16世紀),庫爾德人又成為伊朗西北部的一個群體。

庫爾德人被認為是多種多樣的起源 結合了許多早期的部落或種族群體包括Lullubi , Guti , Cyrtians , Carduchi 。

目前關於庫爾德人的知識狀況至少可以粗略地描繪出當代庫爾德方言的主要民族核心形成的地區的近似邊界。 關於庫爾德人民族領土定位的最有爭議的假設仍然是20世紀60年代早期提出的DN麥肯齊的理論。 發展了P. Tedesco的思想 ,關於庫爾德人, 波斯人和俾路支人共有的共同語音異聲,DN Mackenzie得出結論,這三種語言的發言者在伊朗西北部形成了統一。 他曾試圖在伊朗中部地區重建這種波斯 - 庫爾德 - 巴魯奇語言的統一。 根據他的理論,波斯人(或原始波斯人)佔據了西南部的法爾斯省 (從阿契美尼斯人講波斯語的事實出發 ), 俾路支人 (Proto-Balochs)居住在伊朗西部的中部地區,庫爾德人(Proto-Kurds)在G. Windfuhr(1975:459)的措辭中居住在盧爾斯坦西北部或伊斯法罕省 。

早期的庫爾德公國[編輯]

在10世紀下半葉,有五個庫爾德公國:在北部的Shaddadid (951-1174)(在亞美尼亞和Arran的部分地區)和Rawriid (955-1221)在Tabriz和Maragheh ,在東部的Hasanwayhids ( 959-1015), Annazid (990-1117)(在Kermanshah , Dinawar和Khanaqin )和西部的Diyarbakır的Marwanid (990-1096)。 後來在12世紀,庫爾德人 Hazaraspid王朝在Zagros和Luristan南部建立了統治,並在13世紀征服了Kuhgiluya , Khuzestan和Golpayegan的領土,並在14世紀吞併了Shushtar ,

Hoveizeh和Basra 。[編輯]

在這幾十年中,其中一個王朝可能已經能夠將其至高無上的地位強加於其他王國,並建立一個包含整個庫爾德國家的國家,如果歷史的進程沒有被大規模入侵的大部分入侵中斷。 中亞 。 塞爾朱克土耳其人征服了伊朗並對巴格達的哈里發施加了枷鎖,一個接一個地吞併了庫爾德人的公國。 大約在1150年, 艾哈邁德·桑賈爾 ( Ahmad Sanjar) ,這位偉大的塞爾柱(Seljuq)君主中的最後一位,在這些土地上建立了一個省,稱之為庫爾德斯坦(Kurdistan)。 由Sanjar組成的庫爾德斯坦省的首都是Bahar村(意為湖泊或海洋),靠近古老的Ecbatana ( 哈馬丹 )。 它包括Zagros山脈西部的Sinjar和Shahrazur以及該範圍以東的Hamadan,Dinawar和Kermanshah的 vilayets。 位於75歲的Dinawar鎮(今天毀了)周圍形成了一個本土文明 在Kermanshah的東北方向,其光輝後來僅被90歲的Senna部分取代 向北進一步。 馬可波羅 (1254-1324)在前往中國的路上遇見了摩蘇爾的庫爾德人,他寫下了他對庫爾德斯坦和庫爾德人的了解,以啟發他的歐洲同時代人。 意大利庫爾德學家米雷拉加萊蒂(Mirella Galetti)將這些着作翻譯成庫爾德語。

Ayyubid時期[編輯]

12世紀期間,庫爾德功率最繁華的時期可能是,當偉大的薩拉丁 ,誰屬於Hadabani(或的Rawendi分支阿迪亞波納 )部落,建立了Ayyubite (1171年至1250年)敘利亞王朝和庫爾德酋長分別為不僅建立在敘利亞庫爾德斯坦山脈的西部,而且遠在埃及和也門 。

蒙古時期後的庫爾德公國[編輯]

在後蒙古時期,庫爾德人建立了多個獨立的國家或公如Ardalan , Badinan , 巴班 , 索朗 , 哈卡萊和Badlis 。 沙夫拉納王子(Sharaf al-Biltisi)在1597年寫的着名的Sharafnama教科書中給出了這些國家的全面歷史及其與鄰居的關係。 其中最突出的是Ardalan ,它建於14世紀初。 的狀態Ardalan控制Zardiawa(Karadagh),領土哈奈根 , 基爾庫克 ,Kifri,和Hawraman ,儘管是封臣自己在各種的波斯居中隨後在該區域突厥聯合會,即,所述的黑羊王朝和阿克Koyunlu特別。 這個阿達蘭州首府首先在伊拉克庫爾德斯坦的 Sharazour,但後來被轉移到Sinne (在伊朗 )。 Ardalan王朝被允許統治該地區作為許多主權統治者在更廣泛領土上的附庸,直到Qajar君主Nasser-al-Din Shah (1848-1896)在1867年結束他們的統治。

庫爾德人宿舍[編輯]

在中世紀,在庫爾德斯坦以外的許多城市,由於庫爾德部落部隊以及學者的湧入,形成了庫爾德人的宿舍。 [16] 在這些城市,庫爾德人通常也有清真寺,伊斯蘭教學校和其他大廈。

在阿勒頗,Haret al-Akrad。 阿勒頗市也有庫爾德清真寺,如al-Zarzari,al-Mihrani,al-Bashnawayin。 在巴格達,Darb al-Kurd,記錄自11世紀以來。 在巴爾達 ,Bab al-Akrad 記載於10世紀。 在開羅,Haret al-Akrad,在al-Maqs。 在大馬士革,Rukn al-dîn的Qasyun山和Suq al-Saruja。 庫爾德名人還以al-Mudjadiyya,Sab'al-Madjânîn,al-Mihrani的名義建造了清真寺和伊斯蘭教學校。 其他一些光顧建築物的名人是Balâchûal-Kurdî,Musa al-Kurdi,Habib al-Kurdi。 還有一個庫爾德墓地。 在加沙, Shuja'iyya , 以1239年去世的Shuja'al-Din Uthman al-Kurdi命名。 在希伯倫, Haret al-Akrad 。 與Ayyubid征服有關。 在耶路撒冷,Haret al-Akrad,此後被稱為Haret esh-Sharaf。 以某位Sharaf ad-Din Musa命名,他於1369年去世。 這座城市還有一座名為Ribat al-Kurd的伊斯蘭教學校,由Amir Kurd al-Mansuri於1294年建造。

薩法維時期[編輯]

許多世紀以來,在近代早期與開始伊斯梅爾我的沙阿薩法維波斯,奧斯曼帝國蘇丹塞利姆一世 ,庫爾德人的兩個最強大帝國的宗主權之下來到近東和堅定的宿敵,遜尼派奧斯曼帝國和各種什葉派帝國。 它始于伊斯梅爾一世的統治,伊斯梅爾一世統治着包括當地庫爾德居住地區的所有地區,而且遠遠超出了它。 在年1506年至1510年, 雅茲迪反抗伊斯梅爾我(誰可能有庫爾德人血統本人)。 他們的領袖Shir Sarim在一場血腥的戰鬥中被擊敗並被俘,其中幾名重要軍官伊斯梅爾失去了生命。 庫爾德囚犯被處死「,其折磨比可能沒有的情況更糟」。

庫爾德人的流離失所[編輯]

在庫爾德斯坦和高加索地區與奧斯曼人的邊界去除人口對薩法維人具有重要戰略意義。 數十萬庫爾德人被轉移到薩法維帝國的其他地區,只是為了保衛那裏的邊界。 生活在薩法維帝國的數十萬其他民族,如亞美尼亞人 , 亞述人 , 格魯吉亞人 , 切爾克斯人和土庫曼人 ,也被從邊境地區移走並重新安置在波斯內陸,但主要是出於其他原因,如社會經濟和官僚。 在幾個時期內,隨着邊界逐漸向東移動,奧斯曼人更深入地進入波斯領域, 安納托利亞的整個庫爾德地區在某種程度上遭受了可怕的毀滅和驅逐行為。 這些開始於Safavid Shah Tahmasp I統治時期(統治1524-1576)。 1534年至1535年間,Tahmasp採用焦土政策對抗他的奧斯曼帝國主要競爭對手,開始有系統地破壞古老的庫爾德城市和鄉村。 在奧斯曼軍隊撤退之前,Tahmasp下令銷毀各種規模的莊稼和定居點,將居民趕到阿塞拜疆 ,之後他們被永久地轉移到那裏,近1,600人 公里(1,000英里)以東,進入Khurasan 。

沙阿巴斯繼承了一個受西方奧斯曼帝國和東北烏茲別克人威脅的國家。 他買下了前者,以便有時間打敗後者,之後他有選擇地減少了扎格羅斯和高加索的進近,驅逐了庫爾德人,亞美尼亞人,格魯吉亞人,北高加索人以及其他可能願意或不願意供應,支持或成為他人的人。在該地區的奧斯曼運動中的任何用途。

Safavid 燒焦土地政策的規模可以通過薩法維法院歷史學家的作品來瞥見。 其中一個, 依斯干達BAYG孟希 ,說明只是一個小插曲,在阿拉姆-ARA你們阿巴斯寫道,沙阿阿巴斯,在推動他的前任的焦土政策, 在該國北部的設定阿拉克斯和西烏爾米耶之間,以及卡爾斯和范湖,他命令廢棄,農村和整個城鎮的人口圍捕,並帶走了傷害的方式。 抵抗得到了「大屠殺和殘害;所有不動產,房屋,教堂,清真寺,莊稼......都被摧毀,整個囚犯群眾在奧斯曼人應該反擊之前匆匆趕到東南方」。 許多這些庫爾德人結束了在呼羅珊 ,但還有許多人被分散到Alburz山,中央波斯 ,甚至俾路支省 。 它們成為伊朗和土庫曼斯坦庫爾德斯坦境外幾個現代庫爾德飛地的核心。 有一次, 阿巴斯一世打算將40,000名庫爾德人移植到呼羅珊北部,但在他的部隊被擊敗之前成功驅逐了15,000名庫爾德人。 當被驅逐的庫爾德人成為現代安納托利亞中部庫爾德人飛地的核心時,庫爾德斯坦的土庫曼部落最終被同化。

大賈大屠殺[編輯]

根據17世紀初的亞美尼亞歷史學家Arak'el Davrizhetsi , Jekirlu的遜尼派庫爾德部落居住在Ganja地區。 1606年,當Shah Abbas 重新征服 Ganja時,他下令對Jekirlu進行一次大屠殺。 甚至嬰兒也用鋒利的劍宰殺。

Dimdim之戰[編輯]

1609年至1610年庫爾德人與薩法維帝國之間的長期戰鬥有着充分記錄的歷史記錄。 這場戰鬥發生在伊朗西北部烏爾米亞湖周圍Beradost地區的一個名為「Dimdim」(DimDim)的堡壘周圍。 1609年,毀滅的建築由Beradost的統治者「EmîrXanLepzêrîn」(金手汗)重建,他試圖在奧斯曼和薩法維滲透到該地區時保持其不斷擴張的公國的獨立性。 重建Dimdim被認為是一種可能威脅西北部Safavid權力的獨立行動。 許多庫爾德人,包括Mukriyan( Mahabad&Piranshahr )的統治者,在Amir Khan附近集結。 經過薩法維特盛大大師哈特姆貝格(Hatem Beg)領導的漫長而血腥的圍困,持續時間從1609年11月到1610年夏天,Dimdim被捕。 所有的防守者都被屠殺了。 沙阿阿巴斯下令在Beradost和Mukriyan進行大屠殺(Eskandar Beg Turkoman,Aav Aray-e Abbasi書中的薩法維歷史學家報道)並在該地區重新安置土耳其Afshar部落 ,同時將許多庫爾德部落驅逐到呼羅珊 。 儘管波斯歷史學家(如Eskandar Beg)描繪了由於庫爾德人的叛變或叛國而導致的第一次Dimdim戰役,而庫爾德人的口頭傳統(Beytîdimdim),文學作品(Dzhalilov,pp。 67-72)和歷史,它被視為庫爾德人民反對外國統治的鬥爭。 事實上,BeytîDimdim的被認為是一個民族史詩僅次於紀念品û尋由艾哈邁德·哈尼 。 這場戰鬥的第一個文學作品是由Faqi Tayran撰寫的。 [17] [18] [19]

奧斯曼時期[編輯]

當蘇丹塞利姆一世 ,擊敗國王后, 伊斯梅爾我在1514,吞併西亞美尼亞和庫爾德人,他委託征服領土伊德里斯,歷史學家,誰是庫爾德人的組織比特利斯 。 他將領土劃分為三藩或地區,並且不試圖干涉遺傳原則,將當地酋長安置為州長。 他還重新安置了Erzerum和Yerevan之間富裕的牧區國家,這些國家自帖木兒通過以來一直處於浪費狀態,與Hakkari和Bohtan地區的庫爾德人居住在一起。

Janpulat起義[編輯]

Janpulat(土耳其語:Canpulatoğlu,阿拉伯語: Junblat [20] )氏族在奧斯曼征服敘利亞前近一個世紀,在Jabal al-Akrad和阿勒頗地區是當地的庫爾德封建領主。 他們的領導人HusseinJanpulatoğlu於1604年被任命為阿勒頗省州長,但據稱因ÇiğalzadeSinanPasha因遲到Urmia戰役而被處決。 根據Abul Wafa Al-Urdi的說法,Janpulat因庫爾德血統而被謀殺。 他的侄子阿里帕夏在復仇中起義並於1606年宣佈擁有主權,並得到了托斯卡納 公爵 費迪南德一世的支持 。 [21]他征服了一個從哈馬到阿達納的地區,擁有3萬名士兵。 [22] 大維齊爾, 穆拉德帕夏 ,於1607年與一支龐大的軍隊一起對抗他。 阿里帕夏設法逃脫,後來被赦免並任命匈牙利Temesvár省省長。 他最終於1610年在貝爾格萊德被Murad Pasha處決。 [23]

與Yazidis對戰[編輯]

在1640年, 奧斯曼 Firari穆斯塔法·帕夏的指揮下部隊襲擊了雅茲迪的民族宗教組安裝辛賈爾 。 根據EvliyaÇelebi的說法,奧斯曼帝國的力量大約為40,000人。 戰鬥持續了7個小時,最後3,060名Yazidis被殺。 戰鬥結束後的第二天,奧斯曼帝國軍隊襲擊並放火燒毀了300個Yazidi村莊。 在1000到2000之間,Yazidis在Sinjar周圍的一些洞穴中避難。 在奧斯曼帝國軍隊用大炮和手榴彈襲擊洞穴之後,他們也遭到屠殺。 [24]

羅日基起義[編輯]

1655年, 阿卜杜勒·汗的庫爾德Rozhiki統治者Bidlis ,形成了私人軍隊,打了一場大規模的戰爭反對奧斯曼帝國軍隊。 EvliyaÇelebi注意到他的軍隊中有許多Yazidis 。 [25] 這次武裝起義的主要原因是阿卜杜勒·汗和奧斯曼的Van和Abdal Khan州長Melek Ahmad Pasha之間的不和。 奧斯曼帝國軍隊進入比迪斯,並在通過羅日基領土時對平民犯下暴行。 阿卜杜勒·汗在比特利斯周圍建造了巨大的石頭堡壘,並且還有一大批庫爾德步兵武裝着火槍 ,為舊城牆辯護。 奧斯曼人襲擊了外圍的防禦外圍並擊敗了Rozhiki士兵,然後他們趕緊擊敗Bidlis並襲擊了平民。 一旦奧斯曼帝國部隊在比迪斯斯建立營地,阿丹達爾汗就是在復仇行動中未能成功暗殺梅萊克·艾哈邁德·帕夏。 一支由二十名庫爾德士兵組成的部隊騎馬進入了副手Yusuf Kethuda的帳篷,並與他的守衛進行了激烈的戰鬥。 比迪斯淪陷後,有1400名庫爾德人繼續抵抗這座城市的舊城堡 。 雖然其中大部分投降並獲得大赦,其中300人被梅萊克艾哈邁德屠殺,其中70人被劍肢解並被切成碎片。 [26]

Botan的Bedr Khan[編輯]

除了在短期收復伊朗納迪爾沙在18世紀上半葉,伊德里斯介紹管理制度保持不變,直到結束的1828至1829年俄土戰爭 。 但是,庫爾德人由於他們的國家遠離首都和土耳其的衰落,其影響力和權力大大增加,並且已經向全國蔓延到安卡拉 。

在與俄羅斯的戰爭之後,庫爾德人試圖擺脫奧斯曼帝國的控制,導致1834年Bedr Khan氏族起義。 奧斯曼波特決定隨後結束帝國東部的自治區。 這是由庫爾德人拉希德帕夏完成的。 [27] 主要城鎮被強烈駐守,許多庫爾德人被土耳其總督取代。 1843年Bedr Khan Bey的崛起受到了堅決鎮壓,在克里米亞戰爭結束後 ,土耳其人加強了對該國的控制。

蘇丹馬哈茂德二世的現代化和集權化努力對抗了庫爾德封建酋長。 結果,兩個強大的庫爾德家庭在1830年反抗奧斯曼帝國。 Botan的Bedr Khan在庫爾德斯坦西部, Diyarbakır附近升起, Rawanduz的 Muhammad Pasha在東部叛亂,並在摩蘇爾和埃爾比勒建立了自己的權力。 此時,土耳其軍隊全神貫注於在敘利亞入侵的埃及軍隊,無法鎮壓起義。 因此, Bedr Khan將他的權力擴展到Diyarbakır , Siverik ( Siverek ), Veransher ( Viranşehir ), Sairt ( Siirt ), Sulaimania ( Sulaymaniyah )和Sauj Bulaq ( Mahabad )。 他在這些地區建立了庫爾德公國,直到1845年。 他打了他自己的硬幣,他的名字被列入星期五的佈道。 1847年,土耳其軍隊將注意力轉向這一地區,擊敗了Bedr Khan並將他流放到克里特島 。 後來他被允許返回大馬士革 ,直到1868年去世。 Bedr Khan Beg在1843年和1846年對Hakkari的亞述基督徒(Nestorians)進行了兩次戰役,並屠殺了50,000名亞述人,試圖將該地區伊斯蘭化;那些遇到命運的亞述人是母親和尚未成為屬靈的亞述領袖Mar Shimun的兩兄弟。

當他的兄弟去世時,Bedr Khan成為國王。 他的兄弟的兒子對此感到非常沮喪,土耳其人利用這個來欺騙他與叔叔作戰。 他們告訴他,如果殺死Bedr Khan,他們會讓他成為國王。 Bedr Khan的侄子帶來了許多庫爾德戰士來攻擊他叔叔的部隊。 在擊敗Bedr Khan之後,Bedr Khan的侄子被執行而不是像土耳其人所承諾的那樣成為國王。 [27] 關於這場戰鬥有兩首着名的庫爾德歌曲,名為「EzdinShêr」和「Ez Xelef im」(兩者都可以在http://www.kurdishmusic.eu/siwanperwerm.html上找到 )。 在此之後,1850年和1852年又發生了起義。 [28]

庫爾德斯坦作為一個行政實體,有17年的短暫和不穩定的存在,1847年12月13(以下之間Bedirhan貝的反抗 )和1864年的倡議下科賈穆斯塔法·帕夏補考在坦志麥特奧斯曼帝國時期(1839年至1876年)。 該省的首府最初是Ahlat ,包括Diyarbekir , Muş ,Van, Hakkari ,Botan( Cizre )和Mardin 。 在接下來的幾年裏,首都被轉移了幾次,首先是從Ahlat到Van,然後是Muş,最後是Diyarbakır。 它的面積在1856年減少,奧斯曼帝國內的庫爾德斯坦省在1864年被廢除。 相反, Diyarbekir和Van的前省份已經重新組建。 [29] 1880年左右,Shaikh Ubaidullah領導了一場叛亂,旨在將Lake Van和Urmia之間的區域置於他自己的統治之下,然而奧斯曼和Qajar部隊成功地擊敗了叛亂。 [30]

Shaikh Ubaidullah的反抗和亞美尼亞人[編輯]

在1877年至1878年的俄土戰爭之後, 1810 - 1881年謝赫烏比杜拉試圖在土耳其的保護下建立一個獨立的庫爾德公國。 在Ubeydullah突襲波斯之後,由Porte首先鼓勵的這一嘗試,作為對俄羅斯宗主國統治下的亞美尼亞國家的回應的回應,在各種情況下導致中央政府重申其最高權威。 直到1828年至1829年的俄土戰爭之前,庫爾德人和亞美尼亞人之間幾乎沒有敵對情緒,直到1877年至1878年,兩個種族的登山者在一起共存得相當好。

1891年,亞美尼亞委員會的活動通過在蘇丹阿卜杜勒 - 哈米德二世之後培養一支裝備精良的哈米迪赫士兵的庫爾德不規則 騎兵團體,促使波特加強了庫爾德人的地位。 不斷發生輕微騷亂,隨後很快發生了大屠殺和強姦亞美尼亞人在Sasun的庫爾德游牧民族和奧斯曼軍隊[31]和其他地方,1894-1896。

20世紀的歷史[編輯]

民族主義的興起[編輯]

庫爾德民族主義出現於19世紀末,與此同時,土耳其人和阿拉伯人開始接受種族認同感,取代早期的團結形式,如奧斯曼帝國的公民身份或宗教團體或小米的成員資格。 [32] 起義偶爾發生,但直到1880年,由謝赫烏比杜拉領導的起義才是一個民族或國家的要求。 奧斯曼帝國蘇丹阿卜杜勒·哈米德 ( Abdul Hamid)的回應是通過將傑出的庫爾德反對者與強大的奧斯曼帝國權力加入其政府中的着名職位而進行的一體化運動。 鑑於庫爾德哈米迪耶團在第一次世界大戰期間表現出的忠誠,這一戰略似乎很成功。 [33]

第一次世界大戰後奧斯曼帝國結束後出現的庫爾德民族主義運動在很大程度上反映了主流土耳其發生的變化,主要是強烈的穆斯林庫爾德人憎惡的激進世俗化 ,權威集中威脅當地酋長和庫爾德人的權力新土耳其共和國的自治權和猖獗的土耳其民族主義顯然有可能使他們邊緣化。 [34]

與土耳其人作戰的西方列強(特別是英國)也向庫爾德人承諾,他們將擔任庫爾德獨立的保證人,這是他們隨後破壞的承諾。 一個特殊的組織,庫爾德人Teali Cemiyet( 庫爾德斯坦崛起協會 ,或SAK)是建立一個獨特的庫爾德人身份的核心。 它利用土耳其第二次憲法時代 (1908-1920)期間的政治自由化時期,將對庫爾德文化和語言的新興趣轉變為基於種族的政治民族主義運動。 [34]

在20世紀50年代相對開放的政府期間,庫爾德人獲得了政治職位,並開始在土耳其共和國的框架內工作以促進他們的利益,但這種融合的趨勢在1960年的土耳其政變中停止了。 [33] 20世紀70年代,庫爾德民族主義發生了演變,因為馬克思主義政治思想影響了新一代的庫爾德民族主義者,他們反對當地封建當局,他們是反對權威的傳統來源,最終他們將組成好戰的分裂主義庫爾德工人黨 - 被列為恐怖組織聯合國,歐洲聯盟, 北約和許多國家,包括美國),或庫爾德工人黨用英語。

第一次世界大戰後[編輯]

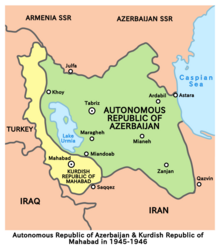

第一次世界大戰後 ,一些庫爾德人團體尋求自決,並在「塞夫勒條約」中捍衛庫爾德自治,穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖爾克阻止了這一結果。 1927年,聯合王國支持的庫爾德人宣佈獨立,並建立了所謂的亞拉臘共和國 。 土耳其抑制Kurdist起義於1925年,1930年,和1937-1938,而伊朗的確在20世紀20年代到同一西蒙科·希卡克在烏爾米耶湖和Hewraman區域的加法爾蘇丹誰控制之間的區域在Marivan和北部哈拉布賈 。 短命的蘇聯贊助的庫爾德馬哈巴德共和國在伊朗沒有生存第二次世界大戰後不久。

1922年至1924年在伊拉克, 庫爾德斯坦王國存在。 當復興黨管理者挫敗庫爾德民族主義在伊拉克的野心時,戰爭在20世紀60年代爆發。 1970年,庫爾德人拒絕在伊拉克境內進行有限的領土自治,要求更大的地區,包括富含石油的基爾庫克地區。 最近的事態發展見伊拉克庫爾德斯坦 。

1922年, 土耳其大國民議會的 AdliyeEncümeni (司法委員會)對欺詐指控進行了對El-Cezire陣線指揮官Nihad Pasha的調查。 在7月22日關於該問題的保密公約期間,閱讀了內閣介紹並由Mustafa Kemal簽署的一封信。 該文本三次將該地區稱為「庫爾德斯坦」,並根據自決原則為Nihad Pasha提供全權支持當地庫爾德政府( idare-imahallîyeyeirirteşkilâtlar )( Milletlerinkendimukadderatlarınıbizzatidareetmehakkı ),以便逐漸在庫爾德人居住的地區建立一個地方政府( Kürtlerlemeskûnmenatık )。 [35]

1931年,伊拉克庫爾德政治家MihemedEmînZekî在第一個Nuri as-Said政府擔任經濟部長期間,將土耳其庫爾德斯坦的邊界劃為:「擁有亞拉臘山脈和格魯吉亞邊境(包括卡爾斯地區)北邊是庫爾德人和格魯吉亞人居住的地方,東邊是伊朗邊界,南邊是伊拉克邊境,西邊是從西瓦斯西邊到伊斯肯德倫的一條線。 這些界限也與奧斯曼人的界限一致。「 [36] 1932年, 加·薩瑟尼 ,以前的著名人物Dashnak亞美尼亞,確定了「庫爾德斯坦適當的」(不包括全境的邊界威爾遜亞美尼亞 )為:」 ......從埃爾津詹的南線Kharput ,合併的Dersim , Çarsancak和馬拉蒂亞,包括Cebel-i Bereket的山脈,併到達敘利亞邊境「,還補充說,」這些是庫爾德人最廣泛的邊界,庫爾德人可以宣稱。「 [37]

在20世紀20年代和30年代,該地區發生了幾次大規模的庫爾德人起義。 最重要的是1925年的塞克賽義德叛亂,1930年的亞拉臘起義和1938年的德爾西姆起義(見土耳其的庫爾德人 )。 在這些叛亂之後,土耳其庫爾德斯坦地區受到戒嚴 ,許多庫爾德人流離失所。 政府還鼓勵該地區的科索沃和亞述人重新安置阿爾巴尼亞 人 ,以改變人口構成。 這些事件和措施導致了安卡拉和庫爾德人之間持久的相互不信任。 [38]

對於最近的庫爾德歷史,可以看到庫爾德人, 伊朗庫爾德斯坦人 , 土耳其庫爾德斯坦人 , 伊拉克庫爾德斯坦 人,土耳其 庫爾德人和敘利亞庫爾德人 。

現在的情況[編輯]

土耳其[編輯]

大約一半的庫爾德人居住在土耳其。 根據CIA Factbook,他們占土耳其人口的18%。 [39] 它們主要分佈在該國的東南角。 [40]

土耳其人講庫爾德語的人數估計最多可達500萬(1980年)。 約有3,950,000人講北庫爾德人( Kurmanji )(1980年)。 [41] 雖然人口增長表明發言人人數增加,但土耳其禁止使用該語言的情況也是如此,1991年才取消,大多數官方環境(包括學校)仍然存在這種禁令,而且庫爾德人少得多生活在傳統上使用語言的鄉村。 發言人人數明顯少於1500萬左右,他們認定自己是庫爾德族人。

從1915年到1918年,庫爾德人努力結束奧斯曼帝國對其地區的統治。 伍德羅·威爾遜對帝國的非土耳其民族的支持使他們受到鼓舞,並於1919年向巴黎和平會議提出了獨立主張。 [42] 塞夫勒條約規定在1920年建立一個自治的庫爾德國家,但隨後的「洛桑條約」(1923年)沒有提到庫爾德人。 在1925年和1930年,庫爾德人的起義被強行鎮壓。

在這些事件之後,土耳其庫爾德人等不同種族群體的存在被正式否定,庫爾德人對其種族身份的任何表達都受到嚴厲壓制。 直到1991年,使用庫爾德語 - 雖然廣泛使用 - 是非法的。 由於受歐盟啟發的改革,現在允許庫爾德語的音樂,廣播和電視廣播雖然受到嚴格的時間限制(例如,無線電廣播每天不超過60分鐘,也不能超過5小時一周,電視廣播受到更大的限制)。 此外,現在只允許私人機構接受庫爾德語教育。

然而,直到1994年,土耳其議會中第一位女性庫爾德人代表萊拉·扎納被指控犯有「分離主義言論」並被判處15年徒刑。 據報道,在她作為國會議員的就職典禮上,她認定自己是庫爾德人。 國際特赦組織報告說,「他按照法律的要求宣誓效忠土耳其語,然後加入庫爾德語,我將努力讓庫爾德人和土耳其人民共同生活在一個民主的框架內。」 議會爆發出「分離主義者」的呼喊! ,'恐怖分子!'和'逮捕她!'「 [43]

PartiyaKarkerênKurdistan( PKK ),也被稱為KADEK和Kongra -Gel,是庫爾德激進組織,為土耳其國家的文化和政治權利以及庫爾德人的自決權進行了武裝鬥爭。 土耳其的軍事盟友美國,歐盟和北約將庫爾德工人黨視為恐怖組織,而聯合國 , [44]瑞士, [45]俄羅斯, [46]中國和印度拒絕將庫爾德工人黨加入其恐怖分子名單。 [47] 其中一些人甚至支持庫爾德工人黨。 [48]

從1984年到1999年,庫爾德工人黨和土耳其軍隊進行公開戰爭,東南部的大部分鄉村人口減少,庫爾德平民遷移到當地的防禦中心,如迪亞巴克爾 , 范和Şırnak ,以及城市土耳其西部甚至西歐。 人口減少的原因包括庫爾德人對他們無法控制的庫爾德部族的暴行,東南部的貧困以及土耳其國家的軍事行動。 [49] 人權觀察記錄了土耳其軍隊強行摧毀房屋和村莊的許多情況。 土耳其估計有3,000個庫爾德村莊幾乎從地圖上消失,代表着超過378,000人的流離失所。 [50] [51] [52] [53]

由於庫爾德人的壓迫, 納爾遜曼德拉在1992年拒絕接受阿塔圖爾克和平獎 。 [54]

伊拉克[編輯]

庫爾德人占伊拉克人口的17%左右。 他們是伊拉克北部至少三個省份的大多數,這些省份被稱為伊拉克庫爾德斯坦 。 在數十年流離失所之前,庫爾德人在基爾庫克也佔了主導地位。 他們仍然在基爾庫克 , 摩蘇爾 , 哈納欽和巴格達有存在。 伊拉克首都巴格達有大約30萬庫爾德人, 摩蘇爾市有5萬人,居住在伊拉克南部其他地方的約有10萬庫爾德人。 [55] 穆斯塔法·巴爾扎尼領導的庫爾德人在1960年至1975年期間與伊拉克歷屆政權進行了激烈的鬥爭。 1970年3月,伊拉克宣佈了一項提供庫爾德自治的和平計劃。 該計劃將在四年內實施。 [56] 然而,與此同時,伊拉克政權在基爾庫克和哈納欽的石油資源豐富地區啟動了阿拉伯化計劃。 [57] 和平協議沒有持續多久,1974年,伊拉克政府開始對庫爾德人進行新的攻勢。 此外,1975年3月,伊拉克和伊朗簽署了「 阿爾及爾協定」 ,根據該協議 ,伊朗削減了對伊拉克庫爾德人的供應。 伊拉克開始了另一波阿拉伯化浪潮,將阿拉伯人遷移到庫爾德斯坦的油田,特別是基爾庫克周圍的油田。 [58] 1975年至1978年間,有二十萬庫爾德人被驅逐到伊拉克其他地區。 [59]

在20世紀80年代的伊朗 - 伊拉克戰爭期間 ,該政權實施了反庫爾德政策,並發生了事實上的內戰。 伊拉克受到國際社會的廣泛譴責,但從未因諸如大規模殺害數十萬平民,大規模毀壞數千個村莊以及將數千名庫爾德人驅逐到伊拉克南部和中部等壓迫性措施而受到嚴厲懲罰。 1988年伊拉克政府反對庫爾德人的運動被稱為Anfal (「戰爭的戰利品」)。 安法爾襲擊導致兩千個村莊遭到破壞,五十至十萬庫爾德人死亡。 [60]

在1991年(庫爾德起義失敗後庫爾德語:Raperîn 在PUK和KDP的帶領下,伊拉克軍隊重新佔領庫爾德地區,數十萬庫爾德人逃往邊境。 為了緩解這種情況,安全理事會建立了一個「避風港」。 庫爾德自治區主要由競爭對手KDP和PUK控制。 庫爾德人在2003年通過舉行慶祝活動和街頭舞蹈來歡迎美國軍隊。 [61] [62] [63] [64] 由peshmerga控制的地區擴大了,庫爾德人現在在基爾庫克和摩蘇爾的部分地區有效控制。 到2006年初,兩個庫爾德地區合併為一個統一的地區。 計劃於2007年舉行一系列公民投票,以確定庫爾德地區的最終邊界。

2010年6月初,在庫爾德工人黨領導人訪問土耳其之後,庫爾德工人黨宣佈結束停火, [65]隨后土耳其空軍對幾個邊境村莊和反叛陣地進行空襲。 [Note 10]

2014年7月1日, Massud Barzani宣佈「伊拉克庫爾德人將在幾個月內舉行獨立公投」。 [67] 在此前反對伊拉克庫爾德斯坦的獨立之後,土耳其後來表示它可以承認一個獨立的庫爾德國家。 [67] [68] 2014年7月11日,如果油田沒有放棄到伊拉克的控制範圍內,KRG部隊控制了白哈桑和基爾庫克油田,引發了巴格達的譴責和「可怕後果」的威脅。 [69]

伊朗[編輯]

自古以來, 伊朗的庫爾德地區一直是該國的一部分。 幾乎整個庫爾德斯坦都是伊朗帝國的一部分,直到其西部在與奧斯曼帝國的戰爭中失去。 [70] 在奧斯曼帝國解體後 ,在1919年的巴黎會議上,德黑蘭要求包括土耳其庫爾德斯坦 , 摩蘇爾 ,甚至迪亞巴克爾在內的各種領土,但這些要求很快被西方列強拒絕。 [71] 相反,庫爾德地區被現代土耳其 , 敘利亞和伊拉克分裂。 [72] 今天,庫爾德人大部分居住在伊朗西北部,但也居住在呼羅珊的部分地區,占伊朗總人口(6.5-7.9百萬)的約7-10% [73] ,而1956年為10.6%(200萬)或8% (18萬)(80萬)。 [74]

與其他庫爾德人口不同的國家不同, 庫爾德人和其他人作為伊朗人民之間存在非常強烈的民族 - 語言,歷史和文化聯繫。 [73] 一些像Safavids和Zands這樣的現代伊朗王朝被認為是庫爾德人的一部分。 所有形式的庫爾德文學 ( Kurmanji , Sorani和Gorani )都是在波斯語的強烈影響下在伊朗歷史 邊界內發展起來的。 [72] 由於庫爾德人有着共同的歷史,非常密切的文化和語言聯繫以及與伊朗其他國家的共同起源,這被視為伊朗的庫爾德領導人不想要一個單獨的庫爾德國家的原因。 [73] [75] [76]

伊朗政府一直堅決反對伊朗庫爾德人的任何獨立跡象。 [73] 在第一次世界大戰期間和之後不久,伊朗政府無效,對該國的事件幾乎沒有控制權,幾名庫爾德部落酋長獲得了地方政治權力,並建立了大型聯盟。 [75] 與此同時,瓦解了奧斯曼帝國的民族主義浪潮在一定程度上影響了邊境地區的一些庫爾德酋長,他們扮演了庫爾德民族主義領袖的角色。 [75] 在此之前,這兩個國家的身份在很大程度上依賴於宗教,即 什葉派伊斯蘭在伊朗的特殊情況下。 [76] [77] 在19世紀的伊朗 , 什葉派 - 遜尼派的仇恨和描述遜尼派庫爾德人作為奧斯曼的第五縱隊是相當頻繁的。 [78]

在20世紀10年代末和20世紀20年代初期,由庫爾德酋長Simko Shikak領導的部落起義橫掃伊朗庫爾德斯坦。 雖然庫爾德族民族主義的元素存在於該運動中,但歷史學家一致認為,他們幾乎沒有足夠的說法來證明承認庫爾德身份是西姆科運動中的一個主要問題,並且他不得不嚴重依賴傳統的部落動機。 [75] 政府部隊和非庫爾德人並不是唯一遭到襲擊的人 , 庫爾德人也遭到搶劫和毆打。 [75] [79] 這些戰士似乎沒有感受到與庫爾德人的團結或團結。 [75] 20世紀20年代後期的庫爾德叛亂和季節性遷徙,以及德黑蘭和安卡拉之間長期的緊張局勢,導致伊朗和土耳其境內的邊界衝突甚至軍事滲透。 [71] 兩個地區大國利用庫爾德部落作為自己的政治利益的工具:土耳其在1918年至1922年間為反伊朗的Turcophone Shikak叛亂分子提供了軍事幫助和避難所, [80]而伊朗在1930年反對土耳其的阿拉伯反叛期間也做了同樣的事情。 在20世紀20年代和30年代,伊朗政府被迫進行貶值和定居 ,導致阿塞拜疆 , 盧里斯坦和庫爾德斯坦等伊朗地區發生了許多部落起義。 [81] 在庫爾德人的特殊情況下,這些政策部分地促成了一些部落的叛亂。 [75]

作為對該地區不斷增長的泛突厥主義和泛阿拉伯 主義的回應,這些被視為對伊朗領土完整的潛在威脅, 泛伊朗主義意識形態在20世紀20年代早期得到了發展。 [77] 一些此類團體和期刊公開主張伊朗支持庫爾德反對土耳其的反對派。 [82] 巴列維王朝支持伊朗民族民族 主義 [77]據稱將庫爾德人視為伊朗國家不可分割的一部分。 [76] 據稱, 穆罕默德·禮薩·巴列維稱讚庫爾德人是「純正的伊朗人」或「最高貴的伊朗人民之一 」。 [83] 在此期間,另一個重要的意識形態是馬克思主義 ,它在蘇聯的影響下在庫爾德人中產生。 它最終導致了1946年的伊朗危機,其中包括大膽嘗試KDP-I和共產主義團體試圖獲得自治[84]以建立被稱為Mahabad共和國的蘇聯 傀儡政府 [85] [86] [87] 。 它與另一個蘇聯傀儡國阿塞拜疆人民政府一起出現。 [73] [88] 該州本身包括一個非常小的領土,包括Mahabad和相鄰的城市,無法納入落入英美區域的伊朗南部庫爾德斯坦,無法將Mahabad以外的部落吸引到民族主義事業。 [73] 結果,當蘇聯人於1946年12月撤出伊朗時,政府部隊能夠在部落背叛共和國時無人反對地進入馬哈巴德。 [73]

幾個馬克思主義叛亂持續了幾十年( 1967年 , 1979年 , 1989 年至 1996年 ),由KDP-I和Komalah領導 ,但這兩個組織從未像土耳其的庫爾德工人黨那樣提倡庫爾德國家。 [75] [89] [90] [91] 不過,許多持不同政見的領導人,包括Qazi Muhammad和Abdul Rahman Ghassemlou ,都被處決或暗殺。 [73] 在伊朗 - 伊拉克戰爭期間 ,德黑蘭為KDP或PUK等伊拉克庫爾德族群提供支持,並為1,400,000名伊拉克難民(主要是庫爾德人)提供庇護。 儘管自蘇聯解體以來,庫爾德馬克思主義團體在伊朗處於邊緣地位,但2004年新的起義已經由與土耳其庫爾德工人黨有聯繫的分離主義組織PJAK [92] ,被伊朗,土耳其和美國指定為恐怖分子 。狀態。 [92] 一些分析人士聲稱,PJAK不會對伊朗政府構成任何嚴重威脅。 [93] 在伊朗對PJAK基地進攻之後,於2011年9月建立了停火協議,但PJAK和IRGC之間發生了幾次衝突。 [94] 自1979年伊朗革命以來,西方組織的歧視和伊朗方面的外國參與的指控變得非常頻繁。 [94]

在各國政府統治期間,庫爾德人在伊朗的政治生活中得到了很好的融合。 [75] 庫爾德自由派政治卡里姆·桑賈比於1952年擔任穆罕默德·摩薩德的教育部長。 [83] 在穆罕默德·禮薩·巴拉維 ( Mohammad Reza Pahlavi)統治期間,一些議員和高級軍官是庫爾德人,甚至還有庫爾德內閣部長。 [75] 在巴列維統治時期庫爾德人涉嫌接受了許多好處,從當局,例如在之後保持他們的土地土地改革 1962年[75] 據稱,在21世紀初期,290名議會中有30名庫爾德人代表出席了庫爾德人在伊朗政治中的發言權。 [95] 近年來,一些有影響力的庫爾德政治家包括前第一副總統 穆罕默德·雷扎·拉希米和德黑蘭 市長 穆罕默德·巴蓋爾·加利巴夫以及2013年第二位總統候選人 。 庫爾德語現在比革命以來的任何時候都使用得更多,包括幾家報紙和學童。 [95] 伊朗的大量庫爾德人對庫爾德民族主義毫無興趣, [73]特別是什葉派庫爾德人,甚至強烈反對自治的想法,更喜歡德黑蘭的直接統治。 [73] [89] 僅在周邊庫爾德遜尼派地區對伊朗民族認同提出質疑。 [96]

庫爾德人在約旦,敘利亞,埃及和黎巴嫩[編輯]

庫爾德人和其他非阿拉伯人占敘利亞人口的10%,總人口約為190萬。這使他們成為該國最大的少數民族。 它們大多集中在東北和北部,但在阿勒頗和大馬士革也有重要的庫爾德人口。 庫爾德人經常在公共場合講庫爾德語,除非所有在場的人都不這樣做。 庫爾德人權活動家受到虐待和迫害。 [97] 任何政黨,庫爾德人或其他人都不允許任何政黨。

用於壓制敘利亞庫爾德人民族特徵的技術包括禁止使用庫爾德語,禁止用庫爾德人姓名註冊兒童,用阿拉伯語更新庫爾德地名,禁止沒有庫存阿拉伯名字,禁止庫爾德私立學校,以及禁止用庫爾德語寫的書籍和其他材料。 [98] [99] 由於被剝奪了敘利亞國籍的權利,大約有三十萬庫爾德人被剝奪了任何社會權利,這違反了國際法。 [100] [101] 因此,這些庫爾德人實際上被困在敘利亞境內。 [98] 然而,在2006年2月,消息來源報道敘利亞現在正計劃授予這些庫爾德人公民身份。 [101]

2004年3月12日,從Qamishli (敘利亞東北部城市,許多庫爾德人居住的城市)的一個體育場開始,庫爾德人和敘利亞人之間的衝突爆發並持續了數天。 至少有30人死亡,160多人受傷。 騷亂蔓延到土耳其北部邊界的其他庫爾德人居住的城鎮,然後蔓延到大馬士革和阿勒頗 。 [102] [103]

亞美尼亞[編輯]

在20世紀20年代和90年代之間, 亞美尼亞是蘇聯的一部分,其中庫爾德人和其他民族一樣,具有受保護的少數民族地位。 亞美尼亞庫爾德人被允許自己的國家贊助的報紙,電台廣播和文化活動。 在納戈爾諾 - 卡拉巴赫衝突期間,許多非亞齊迪人和庫爾德人被迫離開家園。 蘇聯解體後,亞美尼亞的庫爾德人被剝奪了文化特權,大多數人逃往俄羅斯或西歐。 [104] 最近推出的亞美尼亞國民議會選舉制度為4個主要少數民族(包括庫爾德人)中的每一個保留了席位。

阿塞拜疆共和國[編輯]

1920年,Jewanshir(資本兩個庫爾德人聚居區克爾巴賈爾 )和東部Zangazur(資本拉欽 )合併,以形成庫爾德斯坦梁州 (或「紅庫爾德斯坦」)。 庫爾德政府的存在期很短暫,並沒有持續到1929年以後。 庫爾德人隨後面臨許多鎮壓措施,包括驅逐出境。 由於納戈爾諾 - 卡拉巴赫的衝突,自1988年以來,許多庫爾德地區被摧毀,超過150,000名庫爾德人被驅逐出境。 [104]

Kurds In Jordan, Syria, Egypt and Lebanon

庫爾德領導人薩拉丁以及他的叔叔Ameer Adil和Ameer Sherko與來自Tigrit, Mosul ,Erbil和Sharazur等城市的庫爾德戰士一起駕駛「Sham」(今天的敘利亞和黎巴嫩),以保護伊斯蘭教的土地十字軍攻擊。 庫爾德國王和他的叔叔在短時間內統治了伊拉克北部,約旦,敘利亞和埃及。 [Note 11] [Note 12] [108]敘利亞的Salah El Din,埃及的Ameer Sherko和約旦的Ameer Adil,其家人統治了今天伊拉克的大部分城市。 庫爾德人在他們統治的土地上建造了許多紀念性城堡,特別是在所謂的「敘利亞庫爾德斯坦」和敘利亞首都達穆斯庫斯。 在大馬士革的西南中部,一座名為「Qalha」的高層建築仍在矗立。 阿庫比亞王朝在那裏延續了多年,全都來自庫爾德人後裔。

遺傳學[編輯]

雖然庫爾德人受到各種征服者的連續統治,包括亞美尼亞人 , 羅馬人 , 拜占庭人 , 阿拉伯人 , 奧斯曼土耳其人 , 薩珊波斯人和阿契美尼德波斯人 [109] ,但由於他們受到保護,他們可能仍然相對不受入侵者的影響。荒涼的山地家園。

隨機選擇的庫爾德人群中的基因檢測已經開始揭示庫爾德人的不同起源。 結果揭示了庫爾德人在評估父系和母系時的各種聯繫。 總體而言,庫爾德人與其他伊朗人民以及高加索地區的各種人民(如亞美尼亞人)有着密切的遺傳聯繫,這表明庫爾德人有古老的種族關係,將他們與庫爾德斯坦地區的早期居民聯繫起來,如Hurrians 。

與歐洲人和高加索人民相似[編輯]

Richards及其同事對近東線粒體DNA進行的一項研究發現,庫爾德人,阿塞拜疆人,奧塞梯人和亞美尼亞人的mtDNA U5譜系發病率很高,這在歐洲人中很常見,儘管在近東其他地方很少見。 本研究中的庫爾德人樣本來自伊朗西北部和伊拉克東北部,庫爾德人通常佔據主導地位。 [110]

對西南和中亞走廊進行的一項地理上廣泛的研究發現,位於印度河谷西部的人口主要擁有西歐歐亞血統的mtDNA。 [111]

當Ivan Nasidze和他的同事檢查線粒體和Y染色體 DNA時,他們發現庫爾德群體與其他西亞群體在遺傳上最相似,而且與中亞群體的距離最遠,因為mtDNA和Y染色體都是如此。 然而,庫爾德群體與歐洲群體的關係比與基於mtDNA的高加索人群體的關係更密切,但基於Y染色體的相反,表明他們的母系和父系歷史存在一些差異。 [112]

與伊朗的阿塞拜疆相似[編輯]

根據DRB1,DQA1和DQB1等位基因頻率顯示庫爾德人和伊朗的阿塞拜疆人之間存在強烈的遺傳聯繫。 根據目前的結果,今天的伊朗庫爾德人和阿塞拜疆人似乎屬於一個共同的基因庫。 [113]

與格魯吉亞人相似[編輯]

David Comas及其同事發現格魯吉亞人和庫爾德人的線粒體序列匯集非常相似,儘管他們的語言和史前背景不同。 兩個群體都呈現出明顯屬於西歐歐洲基因庫的mtDNA譜系。 [114]

與猶太人相似[編輯]

2001年Nebel等人。比較了來自中東的三個猶太人和三個非猶太人:來自以色列的阿什肯納茲 , 塞法爾丁和庫爾德猶太人 ;以色列和巴勒斯坦權力機構地區的穆斯林阿拉伯人來自內蓋夫的貝都因人;和穆斯林庫爾德人。 他們的結論是,庫爾德人和西班牙猶太人彼此難以區分,而兩者都與德系猶太人略有不同,但顯而易見。 Nebel等人。早些時候(2000年)發現猶太人和巴勒斯坦阿拉伯人之間有很大的遺傳關係,但在這項研究中發現猶太人與伊拉克庫爾德人的關係更高。 他們的結論是,猶太人和其他中東群體共有的共同遺傳背景早於中東人分裂成不同的種族群體。 [115]

Nebel等人。 (2001)還發現,被認為是最明確的猶太單倍型的科恩模式單倍型在10.1%的庫爾德猶太人,7.6%的阿什肯納茲,6.4%的塞法爾丁,2.1%的巴勒斯坦阿拉伯人和1.1%的庫爾德人中被發現。 Cohen模態單倍型和最常見的庫爾德單倍型在五個標記上是相同的(六個中)並且在另一個標記上非常接近。 最常見的庫爾德單倍型由9.5%的庫爾德人,2.6%的Sephardim,2.0%的庫爾德猶太人,1.4%的巴勒斯坦阿拉伯人和1.3%的Ashkenazim共享。 一般的結論是,這些相似性主要來自於古代遺傳模式的共享,而不是來自群體之間最近的混合。 [115]

也可以看看[編輯]

進一步閱讀[編輯]

- 尼尼微及其遺存:1867年亞述遠征的敘事, Bedr Khan Beg 對Nestorians的大屠殺 ,第129-174頁。

- 約翰默里(1867年), 尼尼微及其遺體:敘述1845年,1846年和1847年間對亞述的探險 [1]

外部連結[編輯]

- 巴黎庫爾德學院院長Kendal Nezan撰寫的「庫爾德人歷史簡介」 。

- Yezidism:歷史根源 , 國際庫爾德研究雜誌 ,2005年1月。

- 強迫皈依波斯的猶太人社區和庫爾德人的起源

- 庫爾德斯坦百科全書 [2] KURDISTANICA

- 庫爾德斯坦猶太教歷史庫爾德斯坦尼亞

- 庫爾德學院庫爾德語,歷史,書籍和最新新聞文章

- 「DimDim之戰」 , EncyclopædiaAuroica

- 「驅逐出境,第三部分。 在伊斯蘭時期「 , EncyclopædiaIranicaica 。

參考[編輯]

- ^ Izady, Mehrdad R. The Kurds: A Concise Handbook. Taylor & Francis. 1992. ISBN 978-0-8448-1727-9.

- ^ Safrastian, Kurds and Kurdistan, The Harvill Press, 1948, pp. 16, 31.

- ^ Asatrian, Prolegomena to the Study of the Kurds, Iran and the Caucasus, Vol. 13, pp. 1–58, 2009.

- ^ Martin van Bruinessen, "The ethnic identity of the Kurds", in: Ethnic groups in the Republic of Turkey, compiled and edited by Peter Alford Andrews with Rüdiger Benninghaus [=Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, Nr.60]. Wiesbaden: Dr. Ludwich Reichert, 1989, pp. 613–21. [3] 互聯網檔案館的存檔,存檔日期15 October 2015.

- ^ Driver, G. R. The Name Kurd and Its Philological Connexions: 401.

- ^ Hakan Ozoglu, Kurdish notables and the Ottoman State, 2004, SUNY Press, 186 pp., ISBN 0-7914-5993-4 (See p. 23)

- ^ G. S. Reynolds, "A Reflection on Two Qurʾānic Words (Iblīs and Jūdī), with Attention to the Theories of A. Mingana", Journal of the American Oriental Society, Vol. 124, No. 4 (October –December, 2004), pp. 675–689. (see pp. 683, 684 & 687)

- ^ Ilya Gershevitch, William Bayne Fisher, The Cambridge History of Iran: The Median and Achamenian Periods, 964 pp., Cambridge University Press, 1985, ISBN 978-0-521-20091-2, (see footnote of p. 257)

- ^ Revue des études arméniennes, vol. 21, 1988–1989, p. 281, By Société des études armeniennes, Fundação Calouste Gulbenkian, Published by Imprimerie nationale, P. Geuthner, 1989.

- ^ G. Asatrian, Prolegomena to the Study of the Kurds, Iran and the Caucasus, Vol. 13, pp. 1–58, 2009

- ^ 11.0 11.1 11.2 Ludwig Paul "History of the Kurdish Language", Encyclopedia Iranica (2008)

- ^ Wladimir Ivanon, The Gabrdi dialect spoken by the Zoroastrians of Persia, Published by G. Bardim 1940. pg 42)

- ^ David N. Mackenzie, "The Origin of Kurdish", Transactions of the Philological Society, 1961, pp 68–86.

- ^ "Kurds" in Encyclopaedia of Islam. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2007. Brill Online. accessed 2007.

- ^ Izady, Mehrdad. The Kurds: A Concise Handbook. The Kurds: A Concise History And Fact Book. 1992: 185. ISBN 978-0-8448-1727-9.

- ^ James, B. Saladin et les Kurdes: Perceptions d』un Groupe au Temps des Croisades. Paris: L』Harmattan, 2006.

- ^ DIMDIM 互聯網檔案館的存檔,存檔日期11 October 2008.

- ^ Eskandar Beg Monshi. History of Shah Abbas the Great History of Shah Abbas the Great. Mazda. 1979. ISBN 978-0-89158-296-0.

- ^ O. Dzh. Dzhalilov, Kurdski geroicheski epos "Zlatoruki Khan" (The Kurdish heroic epic "Gold-hand Khan"), Moscow, 1967, pp. 5–26, 37–39, 206.

- ^ Heghnar Zeitlian Watenpaugh, The Image Of An Ottoman City: Imperial Architecture And Urban Experience In Aleppo In The 16th And 17th Centuries, BRILL, 2004, ISBN 9789004124547, p. 123

- ^ Bruce Masters, The Arabs of the Ottoman Empire, 1516–1918: A Social and Cultural History, Cambridge University Press, 2013, ISBN 1107067790, p. 38

- ^ H. J. Kissling, B. Spuler, N. Barbour, J. S. Trimingham, H. Braun, H. Hartel,The Last Great Muslim Empires, Vol. III, BRILL, 1997, ISBN 9789004021044, p. 70

- ^ Caroline Finkel, Osman's Dream: The History of the Ottoman Empire, Basic Books, 2007, ISBN 9780465008506, p. 179

- ^ Evliya Çelebi, The Intimate Life of an Ottoman Statesman: Melek Ahmed Pasha (1588–1662), Translated by Robert Dankoff, 304 pp., SUNY Press, 1991, ISBN 0-7914-0640-7, pp. 169–171

- ^ James J. Reid, Rozhîkî Revolt, 1065/1655, Journal of Kurdish Studies, Vol. 3, pp. 13–40, 2000.

- ^ James J. Reid, Batak 1876: a massacre and its significance, Journal of Genocide Research, 2(3), pp. 375–409, 2000.

- ^ 27.0 27.1 Meiselas, Susan. Kurdistan: in the Shadow of History. Random House. 1998. ISBN 9780679423898.

- ^ W. G. Elphinston, "The Kurdish Question", Journal of International Affairs, Royal Institute of International Affairs, 1946, p. 93

- ^ Archived copy. [2007-06-02]. (原始內容存檔於21 January 2004).

- ^ C. Dahlman, The Political Geography of Kurdistan, Eurasian Geography and Economics, Vol. 43, No. 4, 2002, p. 278

- ^ Bloxham, Donald. The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the Ottoman Armenians. Oxford University Press. 2007: 51. ISBN 978-0199226887.

- ^ McDowall, David. A Modern History of the Kurds. London: I.B.Tauris. 1997: 2. ISBN 1 86064 185 7.

- ^ 33.0 33.1 Laçiner, Bal; Bal, Ihsan. The Ideological And Historical Roots Of Kurdist Movements In Turkey: Ethnicity Demography, Politics. Nationalism and Ethnic Politics. 2004, 10 (3): 473–504 [19 October 2007]. doi:10.1080/13537110490518282. (原始內容存檔於11 October 2007).

- ^ 34.0 34.1 Natali, Denise. Ottoman Kurds and emergent Kurdish nationalism. Critique: Critical Middle Eastern Studies. 2004, 13 (3): 383–387. doi:10.1080/1066992042000300701.

- ^ TBMM Gizli Celse Zabıtları Vol. 3 p. 551, Ankara, 1985

- ^ Mehmet Emin Zeki, Kürdistan Tarihi p. 20, Ankara, 1992

- ^ Garo Sasuni, Kürt Ulusal Hareketleri ve 15. Yüzyıldan Günümüze Kürt-Ermeni İlişkileri p. 331, Istanbul, 1992

- ^ C. Dahlman, The Political Geography of Kurdistan, Eurasian Geography and Economics, Vol. 43, No. 4, 2002, p. 279

- ^ CIA World Factbook. [5 November 2014].

- ^ The cultural situation of the Kurds 互聯網檔案館的存檔,存檔日期24 November 2006.A report by Lord Russell-Johnston, Council of Europe, July 2006

- ^ Ethnologue census of languages in Asian portion of Turkey 互聯網檔案館的存檔,存檔日期18 October 2011.

- ^ Arin, Kubilay Yado, "Turkey and the Kurds – From War to Reconciliation?" UC Berkeley Center for Right Wing Studies Working Paper Series, March 26, 2015.

- ^ Leyla Zana, Prisoner of Conscience. Amnesty International USA. (原始內容存檔於10 May 2005).

- ^ The List established and maintained by the 1267/1989 Committee. United Nations Security Council Committee 1267. UN.org. 2015-10-14 [2015-11-10]. (原始內容存檔於2 January 2016).

- ^ St.Galler Tagblatt AG. www.tagblatt.ch – Schlagzeilen. [25 June 2015]. (原始內容存檔於29 September 2007).

- ^ Rus Aydın: PKK Terör Örgütü Çıkmaza Girdi. [17 July 2015].

- ^ List of designated terrorist organizations

- ^ COUNCIL COMMON POSITION 2008/586/CFSP of 15 July 2008: updating Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism and repealing Common Position 2007/871/CFSP

- ^ Radu Michael. The Rise and Fall of the PKK. Orbis. 2001, 45 (1): 47–64. doi:10.1016/s0030-4387(00)00057-0.

- ^ Turkey: "Still Critical" – Introduction. [5 November 2014].

- ^ Displaced and Disregarded: Turkey's Failing Village Return Program. [5 November 2014].

- ^ Prospects in 2005 for Internally Displaced Kurds in Turkey. [5 November 2014].

- ^ HRW Turkey Reports 互聯網檔案館的存檔,存檔日期5 June 2011.

See also: Report D612, October 1994, "Forced Displacement of Ethnic Kurds" (A Human Rights Watch Publication). - ^ Yerilgoz, Yucel. The Practice of a Century -- Kemalism. Australian Institute for Holocaust and Genocide Studies. (原始內容存檔於9 March 2002).

- ^ Adherents.com: By Location. [5 November 2014].

- ^ G.S. Harris, Ethnic Conflict and the Kurds in the Annals of the American Academy of Political and Social Science, pp. 118–120, 1977

- ^ Introduction. Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against the Kurds (Human Rights Watch Report, 1993).

- ^ G. S. Harris, Ethnic Conflict and the Kurds in the Annals of the American Academy of Political and Social Science, p. 121, 1977

- ^ M. Farouk-Sluglett, P. Sluglett, J. Stork, Not Quite Armageddon: Impact of the War on Iraq, MERIP Reports, July–September 1984, p. 24

- ^ Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against the Kurds. [5 November 2014].

- ^ Archived copy. [2007-02-03]. (原始內容存檔於7 April 2014).

- ^ Kurds Rejoice, But Fighting Continues in North. foxnews.com. Associated Press. 9 April 2003.

- ^ CNN.com – Coalition makes key advances in northern Iraq – 10 April 2003. [5 November 2014].

- ^ Damien McElroy. Grateful Iraqis surrender to Kurds. The Scotsman. 11 April 2003. (原始內容存檔於13 December 2007).

- ^ Kurdish War: The Ceasefire Is Over. StrategyPage. 6 June 2010.

- ^ Kurdish rebel website ([4]): Air Attack to Xakurkê, Friday, 21 May 2010 17:55

- ^ 67.0 67.1 Agence France Presse. Kurdish Leader: We Will Vote For Independence Soon. Business Insider. 1 July 2014 [1 July 2014].

- ^ The tide is finally turning for the Kurds - Especially in Turkey. Business Insider. 3 July 2014 [5 July 2014].

- ^ Tensions mount between Baghdad and Kurdish region as Kurds seize oil fields. The Washington Post. [11 July 2014].

- ^ McLachlan, Keith. Boundaries i. With the Ottoman Empire. Encyclopædia Iranica. Columbia University. December 15, 1989 [August 16, 2013].

- ^ 71.0 71.1 Schofield, Richard N. Boundaries v. With Turkey. Encyclopædia Iranica. Columbia University. December 15, 1989 [August 17, 2013].

- ^ 72.0 72.1 Kreyenbroek, Philip G. Kurdish Written Literature. Encyclopædia Iranica. Columbia University. July 20, 2005 [August 17, 2013].

- ^ 73.00 73.01 73.02 73.03 73.04 73.05 73.06 73.07 73.08 73.09 Kreyenbroek, Philip G.; Sperl, Stefan. The Kurds: A Contemporary Overview. London; New York: Routledge. 1992: 17–19. ISBN 9780415072656. OCLC 24247652.

- ^ Abrahamian, Ervand. Iran Between Two Revolutions. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1982: 12. ISBN 9780691053424. OCLC 7975938.

- ^ 75.00 75.01 75.02 75.03 75.04 75.05 75.06 75.07 75.08 75.09 75.10 Kreyenbroek, Philip G.; Sperl, Stefan. The Kurds: A Contemporary Overview. London; New York: Routledge. 1992: 138–141. ISBN 9780415072656. OCLC 24247652.

- ^ 76.0 76.1 76.2 Banuazizi, Ali; Weiner, Myron. The State, Religion, and Ethnic Politics: Afghanistan, Iran, and Pakistan. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press. 1986: 186–187. ISBN 9780815623854. OCLC 13762196.

- ^ 77.0 77.1 77.2 Ashraf, Ahmad. Iranian Identity iv. 19th-20th Centuries. Encyclopædia Iranica. Columbia University. December 15, 2006 [August 17, 2013].

- ^ Abrahamian, Ervand. Iran Between Two Revolutions. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1982: 32. ISBN 9780691053424. OCLC 7975938.

- ^ Entessar, Nader. Kurdish Politics in the Middle East. Lanham: Lexington Books. 2010: 17. ISBN 9780739140390. OCLC 430736528.

- ^ Allen, William Edward David; Muratoff, Paul. Caucasian battlefields: A History of the Wars on the Turco-Caucasian border, 1828–1921. Cambridge: Cambridge University Press. 1953: 296. OCLC 1102813.

- ^ Bayat, Kaveh. Cronin, Stephanie , 編. The Making of Modern Iran: State and Society Under Riza Shah 1921–1941. BIPS Persian Studies Series. London; New York: Routledge Taylor & Francis Group. 2003: 224–230. ISBN 9780203423141. OCLC 54059369.

- ^ Parvin, Nassereddin. Iran-e Kabir. Encyclopædia Iranica. Columbia University. December 15, 2006 [August 17, 2013].

- ^ 83.0 83.1 Izady, Mehrdad. The Kurds: A Concise Handbook. Washington: Crane Russak. 1992: 198. ISBN 9780844817293. OCLC 25409394.

- ^ Zabih, Sepehr (December 15, 1992). Communism ii.. in Encyclopædia Iranica. New York: Columbia University

- ^ Romano, David. The Kurdish Nationalist Movement: Opportunity, Mobilization and Identity. Cambridge Middle East studies, 22. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press. 2006: 227. ISBN 9780521850414. OCLC 61425259.

- ^ Chelkowski, Peter J.; Pranger, Robert J. Ideology and Power in the Middle East: Studies in Honor of George Lenczowski. Durham: Duke University Press. 1988: 399. ISBN 9780822307815. OCLC 16923212.

- ^ Abrahamian, Ervand. Iran Between Two Revolutions. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1982: 217–218. ISBN 9780691053424. OCLC 7975938.

- ^ Chubin, Shahram; Zabih, Sepehr. The Foreign Relations of Iran: A Developing State in a Zone of Great-Power Conflict. Berkeley: University of California Press. 1974: 39–41, 178. ISBN 9780520026834. OCLC 1219525.

- ^ 89.0 89.1 Romano, David. The Kurdish Nationalist Movement: Opportunity, Mobilization and Identity. Cambridge Middle East studies, 22. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press. 2006: 240. ISBN 9780521850414. OCLC 61425259.

- ^ Abrahamian, Ervand. Iran Between Two Revolutions. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1982: 453. ISBN 9780691053424. OCLC 7975938.

- ^ Yodfat, Aryeh. The Soviet Union and Revolutionary Iran. New York: St. Martin's Press. 1984. ISBN 9780312749101. OCLC 9282694.

- ^ 92.0 92.1 Katzman, Kenneth. Iraq: Post-Saddam Governance and Security. New York: Nova Science Publishers. 2009: 32. ISBN 9781614701163. OCLC 756496931.

- ^ Habeeb, William Mark; Frankel, Rafael D.; Al-Oraibi, Mina. The Middle East in Turmoil: Conflict, Revolution, and Change. Santa Barbara: Greenwood Publishing Group. 2012: 46. ISBN 9780313339141. OCLC 753913763.

- ^ 94.0 94.1 Elling, Rasmus Christian. Minorities in Iran: Nationalism and Ethnicity after Khomeini. New York: Palgrave Macmillan. 2013: 312. ISBN 9780230115842. OCLC 714725127.

- ^ 95.0 95.1 Howard, Roger. Iran in Crisis?: The Future of the Revolutionary Regime and the US Response. London; New York: Zed Books. 2004: 185–186. ISBN 9781842774748. OCLC 54966573.

- ^ Abrahamian, Ervand. A History of Modern Iran. Cambridge, U.K.; New York: Cambridge University Press. 2008: 195. ISBN 9780521528917. OCLC 171111098.

- ^ Syria: End persecution of human rights defenders and human rights activists 互聯網檔案館的存檔,存檔日期13 October 2007..

- ^ 98.0 98.1 Syria: The Silenced Kurds. [5 November 2014].

- ^ "Essential Background: Overview of human rights issues in Syria". Human Rights Watch, 31-12-2004.

- ^ Syria's Kurds Struggle for Rights,存檔於美國國會圖書館(存檔日期 2008-09-14)

- ^ 101.0 101.1 The Media Line. [5 November 2014]. (原始內容存檔於30 September 2011).

- ^ Syria: Address Grievances Underlying Kurdish Unrest. [5 November 2014].

- ^ "Serhildana 12ê Adarê ya Kurdistana Suriyê" 互聯網檔案館的存檔,存檔日期7 April 2004..

- ^ 104.0 104.1 "Kurds and Kurdistan: A General Background", p. 22

- ^ Minorsky, V. Studies in Caucasian History: I. New Light on the Shaddadids of Ganja II. The Shaddadids of Ani III. Prehistory of Saladin. Cambridge University Press. 1953: 124. ISBN 9780521057356.

- ^ Minorsky, V. Studies in Caucasian History: I. New Light on the Shaddadids of Ganja II. The Shaddadids of Ani III. Prehistory of Saladin. Cambridge University Press. 1953: 138. ISBN 9780521057356.

- ^ Steed, Brian L., Piercing the Fog of War: Recognizing Change on the Battlefield, (Zenith Press, 2009), 176.

- ^ Encyclopedia of World Biography on Saladin. [August 20, 2008].

- ^ Kinnane, Derek. The Kurds and Kurdistan. London: Oxford University Press. 1970. ISBN 978-0-19-218148-0.[頁碼請求]

- ^ Richards M; Macaulay V; Hickey E; et al. Tracing European Founder Lineages in the Near Eastern mtDNA Pool. American Journal of Human Genetics. November 2000, 67 (5): 1251–76. PMC 1288566

. PMID 11032788. doi:10.1016/S0002-9297(07)62954-1.

. PMID 11032788. doi:10.1016/S0002-9297(07)62954-1.

- ^ Quintana-Murci L; Chaix R; Wells RS; et al. Where West Meets East: The Complex mtDNA Landscape of the Southwest and Central Asian Corridor. American Journal of Human Genetics. May 2004, 74 (5): 827–45. PMC 1181978

. PMID 15077202. doi:10.1086/383236.

. PMID 15077202. doi:10.1086/383236.

- ^ MtDNA and Y chromosome variation in Kurdish groups. Annals of Human Genetics. July 2005, 69 (4): 401–12. PMID 15996169. doi:10.1046/j.1529-8817.2005.00174.x.

- ^ S. Farjadian1, A. Ghaderi. HLA class II similarities in Iranian Kurds and Azeris. International Journal of Immunogenetics. December 2007, 34 (6): 457–463. PMID 18001303. doi:10.1111/j.1744-313X.2007.00723.x.

- ^ Georgian and kurd mtDNA sequence analysis shows a lack of correlation between languages and female genetic lineages. American Journal of Physical Anthropology. May 2000, 112 (1): 5–16. PMID 10766939. doi:10.1002/(SICI)1096-8644(200005)112:1<5::AID-AJPA2>3.0.CO;2-Z.

- ^ 115.0 115.1 The Y Chromosome Pool of Jews as Part of the Genetic Landscape of the Middle East. American Journal of Human Genetics. November 2001, 69 (5): 1095–112. PMC 1274378

. PMID 11573163. doi:10.1086/324070.

. PMID 11573163. doi:10.1086/324070.

引用錯誤:頁面中存在<ref group="Note">標籤,但沒有找到相應的<references group="Note" />標籤