现实治疗法

| 心理学 |

|---|

现实治疗法是由美国心理学家威廉·葛拉瑟医生所创的一种心理治疗及辅导方法[1]。现实治疗法的出现最主要因为威廉葛拉瑟对于传统佛洛依德的精神分析学感到无效,而且将案主视为心理病中无辜的受害者,令案主逃避改变行为的责任,威廉葛拉瑟认为这种治疗方式浪费时间,故此开辟另一种治疗方法[1][2][3]。

发展[编辑]

令威廉葛拉瑟对精神分析学感到最无力的时候,是他从事青年人的边缘工作[2][3][4],由于佛洛依德强调心理病是因为过去的经验及于六岁前部分需求未能满足所引致,因此,他认为人是无需为自己的行为负上责任。故此,当威廉葛拉瑟处理年轻人问题时,年轻人往往会以不是自己的责任为借口,逃避改变自己的行为。结果他提出现实治疗法这一种新的治疗方法,并且首先在学校里推行[5]。到了1970年后期,威廉葛拉瑟受到William T. Powers的影响,在现实治疗法中加入控制理论[6],用以解释人的行为是受到内在知觉所控制,一切的行为都是为了满足人的生理及心理需要,现实治疗法因此形成系统法的理论。其后威廉葛拉瑟在妻子的协助下,编著新书《控制理论在现实治疗的实践:个案研究》,将现实治疗法推广至青少年、乱伦受害者、囚犯等人士[6][7][8]。1998年,威廉葛拉瑟将控制理论易名为选择理论[9],因为选择理论更能表达正向积极的感觉,自此现实治疗成为心理治疗中效果卓著的一种疗法[2]。

基础理论[编辑]

心理及生理需要[编辑]

在现实治疗中,人的每个行为都是经过大脑的评断,用以满足人的需求[1][10]。而人的需求可以分为生理层面及心理层面[1][11][10][12][13]。

生理上是生存的需要,威廉葛拉瑟认为人的脑可以分为旧脑及新脑,旧脑是掌管人类维持生命的自然性投射行为,包括呼吸及血液运行等,而新脑则是当生存条件缺乏时作出反应,令人类感到饥饿及窒息等感觉。当人类意识到以上的感觉时,人类便会选择各种行为以满足人类的生理需要[7]。

心理需要包括爱与归属、权力、自由及趣味感(乐趣)[7]。爱与归属感是指人类具有被爱及被属于的需要[13],指不能同时得到两者,或失去任何的一端,都会带来痛苦,造成心理上的困扰,引起焦虑及自我放弃等心理症状,结果人可能会以不正当或不合理的方法获取[2]。权力感是指一种能够掌握所有面对的事物和一切东西的感觉[2],当人受到别人的赞赏和肯定时,同时会觉得自己是个有价值的人,便能满足权力感。自由指能够自己选择、自己行动、独立、自主权等概念,对人的精神层面非常重要的[14],人一旦受到外力的强迫改变,就会使人产生压力及造成冲突,更会因生活秩序受到扰乱,而产生不平衡。趣味感提指维持个体继续学习及工作的动力,但当人因长期工作而变成压力时,人就会失去生活的动力。

现实治疗的理念中,人类的行为都是被选择成满足以上的需求,但以上的五种需求,有部分可能是有冲突的,例如一个人需要自由时,便可能失去家庭的归属感,因此现实治疗不单强调选择适当的行为满足需求,还要求学习如何面对各需求间的冲突。

选择理论[编辑]

现实治疗法中假设大脑是一个选择系统,所有的行为都是系统选择用作满足心理及生理需要[7][15]。因此威廉葛拉瑟1970年代后期在现实治疗法中加入控制理论[6],后来,威廉葛拉瑟将控制理论易命为选择理论,认为人当选择该行为能满足人类的需求时,则为有效控制[3][16][17][18]。

总体行为[编辑]

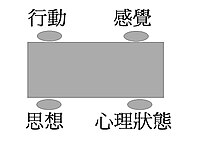

现实理论将人的总体行为分为四部分[1],分别是思想、行为、感觉及生理反应,并以四轮车比喻为人的总体行为,由行动、思想为前轮,作为方向的导引。当思想与行动为正向时,其后轮之感觉与生理反应亦将被其影响成正向状态。

特色[编辑]

负责[编辑]

负责是现实治疗中极为重要的概念[1][7][11]。威廉葛拉瑟摒弃了精神病等名词,而改用不能负责以满足个人的需求来形容生活上遇到困难的人[1],威廉葛拉瑟认为人的问题是出于个人的心理及生理需求未能满足所致,而负责任的人则会选择合适的行为来满足需求。部分人以不合现实或不理性的方法用以满足个人的需求,现实治疗中则视为不负责任[1][7]。再者,在现实治疗中,负责任的行为是可以培养的,而且越早培养越好[2]。

治疗关系[编辑]

为了使治疗具有效性,在现实治疗中,工作员会与案主建立起融洽的关系[3]。当案主知道有人关心及支持自己,并会协助自己在现实世界中寻找解决方法,便能发展一段有效的治疗关系。同时,为了与案主建立良好的关系,工作员须具备亲切、接纳、尊重、开放及真诚等个人特质。

此时此地[编辑]

与精神分析学不同,现实治疗法并不着重案主的过去经验[2][3][7],案主的过去经验不应视为案主的包袱,更不应视案主为过去经验的受害者。除非工作员认为有助于案主解决现时的问题并为问题制定计划,否则不应处理案主的过去经验。工作员只须关注案主现时所面对的问题,并针对此问题与案主共同制定解决方案。

介入手法[编辑]

建立关系[编辑]

在1980年,威廉葛拉瑟的太太为现实治疗法编书时,建议工作员与案主建立关系时需要有八个阶段[19],分别是:

- 工作员须与案主建立共融关系。工作员表达自己真正的关心;

- 工作员应探讨目前的行为而非情绪,集中注意力在当事人的日常活动上;

- 在治疗过程中,工作员须帮助案主对目前的行为做评价;

- 在现实治疗法中,工作员与案主订立一个可以做得更好的计划;

- 当计划完成后工作员与案主要有口头或书面承诺,承诺的目的,要使当事人愿意执行这个计划;

- 在现实治疗法中,工作员绝不接受案主为未能完成计划所做的任何解释;

- 惩罚并不能帮助案主的成长,而且惩罚只会破坏先前所建立的共融关系和增加当事人的知觉误差;

- 工作员应有不屈不挠的精神,不轻言放弃对案主的治疗。

但后来有学者将原先的八大阶段扩展成17个必要及7个必不的原则[20],17 个必要分别是运用专注、要一致、禁止武断、不期昐、运用幽默感、做自己、分享自我经验、倾听陈述中的隐喻、倾听主要问题、聚焦、承受行为的结果、允许沉默、同理心、注重道德、重复提问、改变才能有希望及设定界限。7个必不分别是辩论、轻视、批判、贬低、鼓励找借口、挑剔及轻易放弃。

介入[编辑]

在现实治疗法中[10][20],工作员会运用WDEP的方法介入案主,WDEP是指需求(want)、行动(doing)、评估(evaluation)及计划(plan)。在需求阶段,工作员需与案主探讨个人内在的基本生理与心理需求,并分享个人内在的真正需求与感觉。在行动阶段,要将导引行为、改变行为成为具体的行为,重建总合行为的四个部分,使其能够一致。在评估阶段,工作员须与案主评估所抉择之行为的可行性,并确定所抉择的行为是否能满足自我内在的需求。在计划阶段,工作员可与案主建立简单、短小、独立、立即性的计划,使案主能按计划作出改变的行为。

贡献[编辑]

现实治疗法最大的贡献是开辟了一种有别于传统治疗理论的心理治疗法[2][3][4],精神分析学须花大量时间了解案主的经验及过去,但却未必能协助案主改善现有的问题,但现实治疗法则能快速达到治疗的目标,做法明确而且实施。其次,现实治疗法适用于多元文化种族[2][3][4],现实治疗强调包容与接纳,因此能包容任何的文化与价值观,而且能因应各地文化的不同,作出相应的调整。

限制[编辑]

现实治疗法的优点同时亦是它的缺点,虽然现实治疗法发展出一套创新的治疗,但却全盘否认了精神分析学[2][3][4],在现实治疗法中,并未了解到内心压抑的冲突、潜意识的力量及梦的解析,无法藉更丰富的内容了解案主内心的挣扎与冲突。另一方面,有些社群接受的教育熏陶并不鼓励透露个人的欲望需求,需求并非以个人为单位,而是以整体社会群族为单位,因此在探求个人基本生理及心理需求时,会未能明确表述他们的需要。

相关条目[编辑]

参考文献[编辑]

- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Glasser, W. (1965). Reality therapy: A new approach to psychiatry. New York: Harper & Row.

- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 张传琳. (2003). 现实治疗法 理论与实务. 台北: 心理出版社

- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Corey, G. (1996). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy (5th ed.). USA: International Thomson Publishing

- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 Kottler. J. A. (2003). Theory in Counseling and Therapy. USA: Allyn and Bacon

- ^ Glasser, W. (1969). Schools without Failure. New York: Harper & Row.

- ^ 6.0 6.1 6.2 Cockrum, J. (1989). Realuty Therapy: Interview with Dr. William Glasser, Psychology, A Journal of Human Behavior, 26(1), 13-16

- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Glasser, W. (1984). Reality therapy. In R. Corsini (ed.). Current psychothérapies. (3rd ed.). (pp. 320-353). Itasca, IL : F.E. Peacock

- ^ Corey, G. (1991). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy (4th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

- ^ 周庭芳. (2000). 从“控制理论”到“选择理论”。咨商与辅导,172,p25-28

- ^ 10.0 10.1 10.2 Glasser, W. (1989). A clarification of the relationship between the all-we-want world and the basic needs. International Journal of Reality Therapy, 9(1), 3-8

- ^ 11.0 11.1 Glasser, W. (2000). Reality therapy in action. New York: Harper & Row.

- ^ Glasser, W. (1985). Control Theory: A new explanation of bow we control our lives. New York: Harper & Row.

- ^ 13.0 13.1 Glasser, W. (1990). The control theory-reality therapy workbook: A guide for teaching & understanding. Institute for Reality Therapy. New York: Harper & Row.

- ^ 曾端真. (1988). 现实治疗理论与实践。台北: 天马出版社

- ^ Glasser, W. (2001). The new reality therapy. New York: Harper Collins.

- ^ 廖凤池. (1997). 现实治疗简介 (发表于台湾法务部主办之少年犯罪防治研讨会)

- ^ Glasser, W. (1997). A new looks at school failure and school success. Journal of Phi Delta Kappen. Vol. 18 Issue 8, 596-602

- ^ Glasser, W. (1998). Choice Theory. New York: Harper Collins.

- ^ Glasser, N. (ed) (1980). What are you doing? How people are helped through reality therapy. New York: Harper & Row

- ^ 20.0 20.1 Wubbolding, R. E. (1988). Using reality therapy. New York: Harper & Row

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|