巴勒斯坦地區人口史

| 此條目翻譯自其他語言維基百科,需要相關領域的編者協助校對翻譯。 |

| 年 | 猶太人 | 基督徒 | 穆斯林 | 全部 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1世紀 | 多數 | —— | —— | ~2,500 | ||

| 4世紀 | 多數 | 少數民族 | —— | >1世紀 [1] [2] | ||

| 5世紀 | 少數 | 多數 | —— | >1世紀 | ||

| 6世紀 | 少數 | 多數 | —— | |||

| 7世紀 | 少數 | 多數 | —— | |||

| 8世紀 | 少數 | 多數 | 少數民族 | |||

| 9世紀 | 少數 | 多數 | 少數民族 | |||

| 10世紀 | 少數 | 多數 | 少數民族 | |||

| 11世紀 | 少數 | 多數 | 少數民族 | |||

| 12世紀末 | 少數 | 少數民族 | 多數 | >225 | ||

| 14世紀 | 少數 | 少數民族 | 多數 | 150 | ||

| 1533–1539 | 5 | 6 | 145 | 157 | ||

| 1690–1691 | 2 | 11 | 219 | 232 | ||

| 1800 | 7 | 22 | 246 | 275 | ||

| 1890年 | 43 | 57 | 432 | 532 | ||

| 1914年 | 94 | 70 | 525 | 689 | ||

| 1922年 | 84 | 71 | 589 | 752 | ||

| 1931年 | 175 | 89 | 760 | 1,033 | ||

| 1947年 | 630 | 143 | 1,181 | 1,970 | ||

| 通過估算塞爾吉奧·德拉佩爾戈拉(2001年),基於Bachi的研究(1975年)。 [3]單位1000人。 | ||||||

巴勒斯坦人口史是指巴勒斯坦地區從古至今的人口狀況研究。古巴勒斯坦地區的範圍大致對應於現代以色列政府和巴勒斯坦政府的領土,包含耶路撒冷、撒馬利亞、約旦河西岸等地區。

鐵器時代[編輯]

迦南人是巴勒斯坦地區早期的居民,隨後猶太人來此定居,建立了以色列王國,後來又分裂為猶大王國和以色列王國。迦南人可能溶入了其他民族,現代90%黎巴嫩人的DNA來自迦南人。 [4]

希伯來大學的考古學家意加爾.席洛(Yigal Shiloh)的研究表明,鐵器時代的巴勒斯坦最多不會超過100萬人。席洛採用以色列考古學家梅根·布洛希(Magen Broshi)估計的數值,第二聖殿時期(公元前530年至公元70年)巴勒斯坦的人口約為100萬-125萬人。考慮到人口增長,可以推測以色列在鐵器時代的人口肯定更少。[5]

根據一項研究,猶大王國與以色列王國猶太人的平均人口自然成長率約為0.4%。 [6]

波斯統治時期[編輯]

| 地區 | Carter | Lipschits | Finkelstein |

|---|---|---|---|

| 便雅憫 | 7625 | 12,500 | —— |

| 耶路撒冷(及周邊地區) | 1500 | 2750 | 400 [fn 1] |

| 北朱迪亞山 | 8850 | 9750 | —— |

| 南朱迪亞山 | 2150 | —— | —— |

| 謝非拉 | —— | 4875 | —— |

| 朱迪亞沙漠/東部地帶 | 525 | 250 | —— |

| 全部的 | 20,650 | 30,125 | 12,000 |

| Lipshits 的數據來自The Fall and Rise of Jerusalem: Judah under Babylonian Rule, Carter 來自The Emergence of Yehud in the Persian Period的數據,Finkelstein 來自The Territorial Extent and Demography of Yehud/Judea 的數據 | |||

猶太人建立的國家被新巴比倫王國的尼布甲尼撒二世征服,大批猶太人被擄走,直到公元前539年波斯阿契美尼德王朝滅新巴比倫後,猶太人才得以返回巴勒斯坦地區,在錫安重新定居,史稱「巴比倫囚虜」。這個事件也許加強了猶太人的民族認同感。[7]

巴比倫征服後到波斯的統治期間,耶路撒冷、謝非拉(the Shephelah)和內蓋夫的人口明顯減少,猶大北部和便雅憫的人口增長則和過去保持連貫。腓尼基人在沿海地區的活動範圍擴大,而西約旦的人口結構隨著摩押和亞捫難民的流入產生變化。猶地亞南部的人口結構則因為以東人的定居發生獨立的(substantive)變化。

希臘和哈斯蒙尼王朝時期[編輯]

公元前330年希臘的亞歷山大大帝征服阿契美尼德帝國,巴勒斯坦地區成為亞歷山大帝國的一部份,隨後又被托勒密埃及和塞琉古帝國統治。公元前160年,猶太人發動馬加比起義反抗他們不斷被希臘文化滲透。

塞琉古統治期間,猶太人成立半獨立的哈斯蒙尼王朝。哈斯蒙尼王朝結束時,除了嚴格本地化的希臘多神教信仰中心以及撒瑪利亞人占主導地位的撒瑪利亞飛地,其他地方的猶太人佔人口優勢。 [8]

羅馬和拜占庭時期[編輯]

公元前63年,由於內戰,羅馬趁機控制了哈斯蒙尼王國。羅馬占領時期,猶太人不再有獨立的政府,哈斯蒙尼王朝衰亡,大希律王作為羅馬附庸統治巴勒斯坦,基督教興起,發生兩次猶太-羅馬戰爭,造成耶路撒冷陷落和第二聖殿被摧毀。[9]公元476年,西羅馬帝國滅亡,東羅馬帝國(也被稱為拜占庭)繼續統治巴勒斯坦地區直到穆斯林入侵。

現代各個學者對羅馬與拜占庭時期的巴勒斯坦地區人口有不相同的估計。阿普爾鮑姆(Applebaum)認為希律王國境內有150萬猶太人,但本·大衛(Ben David)說這個數字只涵蓋猶地亞地區。薩洛·W.·巴倫則估計羅馬皇帝克勞狄斯(41-54在位)時的人口有230萬,而以色列考古學家梅根·布羅希 (Magen Broshi) 稱古代巴勒斯坦的人口不會超過100萬: [10]

「……古代巴勒斯坦的人口不超過一百萬人。此外還可以證明,人口在高峰時期才接近這樣子的規模——(高峰期)約在拜占庭晚期,公元600年左右。」[11]

布洛希根據巴勒斯坦的糧食生產能力及當地飲食使用的原料量進行計算,假設當時的糧食人均年消費量為200~250公斤,得出的結果就是當地可持續負荷的人口數目最多只有1,000,000人。布洛希還指出,這個數字在拜占庭時期(公元600 年)末期大致保持不變。 [12]猶太人與外邦人各占的人口比例則不得而知。 [10]

公元70年之後(羅馬晚期),三個事件導致猶太人口的優勢地位發生了變化。

首先是基督教的興起。

第二個涉及猶太人流散,這首先是由一系列從公元66年開始的猶太人反抗事件所引起的,導致第二聖殿和耶路撒冷在公元70年被毀,猶太人被驅逐出耶路撒冷。根據弗拉維奧·約瑟夫斯說法,現代拉比猶太教的先驅法利賽人當時的總人口約為6,000人。 [13]隨著大量當地的猶太人因為羅馬人禁止他們住在耶路撒冷城而流離失所[14],猶太教拉比們開始聚集在雅法附近的亞夫內的地中海沿岸。

西元1世紀的反抗之後,公元132年發生針對羅馬皇帝哈德良的叛亂——巴爾科赫巴起義。 [15],造成了巴勒斯坦人口產生重大轉變。卡希烏斯.狄奧的著作指出破壞的規模和範圍非常巨大,羅馬在當地的軍事行動導致約580,000名猶太人死亡,還有更多人死於飢餓和疾病,而50個最重要的前哨基地和985個最著名的村莊被夷為平地。[16] [17]猶太社群嚴重受創,之後的一千八百五十年內不再主導巴勒斯坦地區。

可能有一些猶太人因為羅馬的鎮壓而分散到羅馬帝國其他地區。然而,不是所有以色列外的猶太定居點都起源自巴爾科赫巴起義。例如可回溯到公元前4年的波佐利定居點,可以追溯到羅馬入侵巴勒斯坦地區前,便是起源於猶太人的自願移民、貿易和商業的誘因。 [18]

儘管在羅馬的鎮壓之後,許多猶太人被殺害、驅逐或成為奴隸,但可以確定之後巴勒斯坦地區還是沒有完全失去猶太人的組成元素。戈德布拉特(Goldblatt)認為猶太人可能在公元3世紀甚至更久之後仍然占當地人口的多數,因為猶太基督徒不會參與叛亂。巴爾科赫巴起義時,由猶太教皈依基督教的信徒並未受到太多針對。 [19]

第三個事件是312年君士坦丁大帝皈依基督教和391年基督教成為羅馬帝國國教。 [20]3世紀中葉的記錄稱猶太人多數已經消失,而現代學者則推論大多數猶太人其實仍然持續存在,只是改宗了——「似乎有不同的變化明顯發生——基督徒的擴散和異教徒的皈依,最終撒瑪利亞人和猶太人占了(當時)基督徒的多數」。 [21]

巴爾科赫巴起義之後至穆斯林的征服之前,由於歷史記錄稀少,基督教時代巴勒斯坦的各個人口統計數據差異很大 [22]且不可靠,所以我們至今仍然不了解當時巴勒斯坦地區人口的狀況。

3至7世紀,巴勒斯坦地區人口最多的時代可能發生於拜占庭時期。[21]大多數學者認為,猶太人的人口比例在3至7世紀中下降了,與任何特定的外來移民無關,並且歷史學家尚未取得關於猶太人確切於何時失去優勢地位的共識。例如阿維·約納(Avi-Yonah)通過計算定居點,估計猶太人在3世紀末占加利利人口的一半,並且佔了該國其他地區人口的四分之一,但在西元614年之前已下降到總人口的10-15%。另一方面察富(Tsafir)通過計算教堂和猶太教堂,估計拜占庭時期的猶太人比例為25%。史坦伯格(Stemberger)認為猶太人仍舊是4世紀初最大的人口群體,異教徒人口次之。[23]史奇夫曼(Schiffman)估計基督徒僅在5世紀初才成為該國人口的大多數,[24]德拉·佩爾戈拉則估計進入5世紀時基督徒已經占多數,猶太人則為少數。 [25]

中世紀[編輯]

根據阿米太(Amitai)和艾倫布魯姆(Ellenblum)的說法,巴勒斯坦地區的伊斯蘭化始於早期伊斯蘭時期(公元640-1099年),但在耶路撒冷王國統治時期(公元1099-1187年)被停止甚至被逆轉了。在1187年開始的穆斯林重新征服以及阿尤布王朝和馬木留克蘇丹國統治部分巴勒斯坦地區之後,伊斯蘭化的進程似乎有所加速。1516年鄂圖曼帝國崛起時,人們普遍認為很可能當時當地的穆斯林人口比例便與19世紀中葉一樣多。 [26]

公元629年,巴勒斯坦地區被阿拉伯人從漢志地區入侵。到公元635年,除耶路撒冷和凱撒利亞外,巴勒斯坦、約旦和敘利亞南部都被穆斯林征服,耶路撒冷於637年投降。拜占庭結束統治巴勒斯坦地區時,當地基督徒占多數,由皈依和各種遷徙造成。

不同於拜占庭時期猶太人和撒瑪利亞人被迫皈依基督教,利維-魯賓(Levy-Rubin)主張在阿拉伯帝國早期(倭馬亞王朝和阿拔斯王朝)當地人很少皈依伊斯蘭教。–「直到現代,穆斯林在撒馬利亞的存在僅是阿拉伯穆斯林移民到該地區的結果。......這些穆斯林人口只有一小部分起源於(本地的)撒馬利亞人口,他們在伊斯蘭教早期皈依主要是由於因異教徒身分而經濟困難,這是我們到目前為止所掌握關於穆斯林早期階段巴勒斯坦(本地)人口集體改宗伊斯蘭的唯一證據。」 . [27]

黎凡特的阿拉伯化有部分原因是因為當地移入使用阿拉伯語並信奉伊斯蘭教的新居民。[28]

「很少有阿拉伯人是土地上的定居生產者,他們鄙視這種活動;少數是大地主,他們利用當地佃農耕種他們的莊園,但總的來說,他們是游牧部落、士兵和官員。他們都靠吉茲亞(或投票稅)和被占領地區人民支付的kharaj(或土地稅),以換取保護他們的生命和財產以及信奉自己宗教的權利。由於吉茲亞和kharaj只能對非穆斯林收取,阿拉伯人對(使大眾)皈依伊斯蘭教幾乎沒有興趣,這也是敘利亞、巴勒斯坦和埃及在未來幾個世紀內仍以基督教占多數的原因。」 [29]

鄂圖曼早期[編輯]

| 年分 | 人口 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 鄂圖曼 | 穆斯林 | 猶太人 | 基督徒 | 總人數 | |

| 1850-1851 | 1267 | 300,000 | 13,000 | 27,000 | 340,000 |

| 1860-1861 | 1277 | 325,000 | 13,000 | 31,000 | 369,000 |

| 1877-1878 | 1295 | 386,320 | 13,942 | 40,588 | 440,850 |

| 1878-1879 | 1296 | 390,597 | 14,197 | 41,331 | 446,125 |

| 1879-1880 | 1297 | 394,935 | 14,460 | 42,089 | 451,484 |

| 1880-1881 | 1298 | 399,334 | 14,731 | 42,864 | 456,929 |

| 1881-1882 | 1299 | 403,795 | 15,011 | 43,659 | 462,465 |

| 1882-1883 | 1300 | 408,318 | 15,300 | 44,471 | 468,089 |

| 1883-1884 | 1301 | 412,906 | 15,599 | 45,302 | 473,807 |

| 1884-1885 | 1302 | 417,560 | 15,908 | 46,152 | 479,620 |

| 1885-1886 | 1303 | 422,280 | 16,228 | 47,022 | 485,530 |

| 1886-1887 | 1304 | 427,068 | 16,556 | 47,912 | 491,536 |

| 1887-1888 | 1305 | 431,925 | 16,897 | 48,823 | 497,645 |

| 1888-1889 | 1306 | 436,854 | 17,249 | 49,756 | 503,859 |

| 1889-1890 | 1307 | 441,267 | 17,614 | 51,065 | 509,946 |

| 1890-1891 | 1308 | 445,728 | 17,991 | 52,412 | 516,131 |

| 1891-1892 | 1309 | 450,239 | 18,380 | 53,792 | 522,411 |

| 1892-1893 | 1310 | 454,799 | 18,782 | 55,212 | 528,793 |

| 1893-1894 | 1311 | 459,410 | 19,198 | 56,670 | 535,278 |

| 1894-1895 | 1312 | 464,550 | 19,649 | 57,815 | 542,014 |

| 1895-1896 | 1313 | 469,750 | 20,117 | 58,987 | 548,854 |

| 1896-1897 | 1314 | 475,261 | 20,780 | 59,903 | 555,944 |

| 1897-1898 | 1315 | 480,843 | 21,466 | 60,834 | 563,143 |

| 1898-1899 | 1316 | 486,850 | 22,173 | 61,810 | 570,833 |

| 1899-1900 | 1317 | 492,940 | 22,905 | 62,801 | 578,646 |

| 1900-1901 | 1318 | 499,110 | 23,662 | 63,809 | 586,581 |

| 1901-1902 | 1319 | 505,364 | 24,446 | 64,832 | 594,642 |

| 1902-1903 | 1320 | 511,702 | 25,257 | 65,872 | 602,831 |

| 1903-1904 | 1321 | 518,126 | 26,096 | 66,928 | 611,150 |

| 1904-1905 | 1322 | 524,637 | 26,965 | 68,002 | 619,604 |

| 1905-1906 | 1323 | 531,236 | 27,862 | 69,092 | 628,190 |

| 1906-1907 | 1324 | 537,925 | 28,791 | 70,201 | 636,917 |

| 1907-1908 | 1325 | 544,704 | 29,753 | 71,327 | 645,784 |

| 1908-1909 | 1326 | 551,576 | 30,749 | 72,471 | 654,796 |

| 1909-1910 | 1327 | 558,541 | 31,778 | 73,633 | 663,952 |

| 1910-1911 | 1328 | 565,601 | 32,843 | 74,815 | 673,259 |

| 1910-1911 | 1329 | 572,758 | 33,946 | 76,015 | 682,719 |

| 1911-1912 | 1330 | 580,012 | 35,087 | 77,235 | 692,334 |

| 1912-1913 | 1331 | 587,366 | 36,267 | 78,474 | 702,107 |

| 1913-1914 | 1332 | 594,820 | 37,489 | 79,734 | 712,043 |

| 1914-1915 | 1333 | 602,377 | 38,754 | 81,012 | 722,143 |

| 數據來自麥卡錫, 1990, p. 10. | |||||

伯納德·劉易斯研究鄂圖曼帝國早期巴勒斯坦地區的登記冊的大量細節,推論在鄂圖曼帝國統治的第一個世紀(即1550年)經濟生活的整體情況: [30]

......可以推論該時期在大約300,000人的總人口中,五分之一到四分之一居住在耶路撒冷、加沙、薩法德、納布盧斯、拉姆勒和希伯倫六個城鎮。其餘的主要是農民,生活在大小不一的村莊並從事農業。他們的主要糧食作物依次是小麥和大麥,輔以豆類、橄欖、水果和蔬菜。在大多數城鎮及其周圍,有相當多的葡萄園、果園和菜園。

鄂圖曼帝國晚期[編輯]

| 鄂圖曼時期各地區人口 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 地區 | 聚落數量 | 家庭數量 | ||||

| 穆斯林 | 基督徒 | 猶太人 | 總人數 | |||

| 1 | 耶路撒冷 | |||||

| 耶路撒冷 | 1 | 1,025 | 738 | 630 | 2,393 | |

| 鄉下 | 116 | 6,118 | 1,202 | 7,320 | ||

| 2 | 希伯倫 | |||||

| 希伯倫 | 1 | 2,800 | 200 | 3,000 | ||

| 鄉下 | 52 | 2,820 | 2,820 | |||

| 3 | 加薩 | |||||

| 加薩 | 1 | 2,690 | 65 | 2,755 | ||

| 鄉下 | 55 | 6,417 | 6,417 | |||

| 3 | 雅法 | |||||

| 雅法 | 3 | 865 | 266 | 1,131 | ||

| 盧德(Ludd) | . | 700 | 207 | 907 | ||

| 拉姆拉 | . | 675 | 250 | 925 | ||

| 鄉下 | 61 | 3,439 | 3,439 | |||

| 4 | 那不勒斯 | |||||

| 那不勒斯 | 1 | 1,356 | 108 | 14 | 1,478 | |

| 鄉下 | 176 | 13,022 | 202 | 13,224 | ||

| 5 | 伊寧(Jinin) | |||||

| 伊寧(Jinin) | 1 | 656 | 16 | 672 | ||

| 鄉下 | 39 | 2,120 | 17 | 2,137 | ||

| 6 | 阿卡(Akka) | |||||

| 阿卡(Akka) | 1 | 547 | 210 | 6 | 763 | |

| 鄉下 | 34 | 1,768 | 1,021 | 2,789 | ||

| 7 | 海法 | |||||

| 海法 | 1 | 224 | 228 | 8 | 460 | |

| 鄉下 | 41 | 2,011 | 161 | 2,171 | ||

| 8 | 拿撒勒 | |||||

| 拿撒勒 | 1 | 275 | 1,073 | 1,348 | ||

| 鄉下 | 38 | 1,606 | 544 | 2,150 | ||

| 9 | 提比里亞 | |||||

| 提比里亞 | 1 | 159 | 66 | 400 | 625 | |

| 鄉下 | 7 | 507 | 507 | |||

| 10 | 薩法德 | |||||

| 薩法德 | 1 | 1,295 | 3 | 1,197 | 2,495 | |

| 鄉下 | 38 | 1,117 | 616 | 1,733 | ||

| Figures from Ben-Arieh, in Scholch 1985, p.388. | ||||||

19世紀後期,在錫安主義興起之前,一般認為猶太人占巴勒斯坦人口的2%到5%,確切的人數尚不清楚。 [31]

1878年的奧斯曼人口普查顯示了最接近以下三個後來成為巴勒斯坦託管地的地區的人口統計數據,即耶路撒冷的桑賈克(Mutasarrifate)、納布盧斯桑賈克(Nablus Sanjak)和阿瑟雷桑賈克(Acre Sanjak) 。 [31]此外,一些學者估計此時約有5,000-10,000名在外國出生的猶太人: [32]

| 社群 | 人口 | 百分比 |

|---|---|---|

| 穆斯林公民 | 403,795 | 86-87% |

| 基督徒公民 | 43,659 | 9% |

| 猶太公民 | 15,011 | 3% |

| 猶太人(外國出生) | 美東時間。 5-10,000 | 1-2% |

| 總人口 | 高達 472,465 | 100.0 |

根據亞歷山大.史高奇(Alexander Scholch )的說法,1850年的巴勒斯坦約有350,000名居民,其中30%居住在13個城鎮;大約85%是穆斯林,11%是基督徒,4%是猶太人。 [33]

根據賈斯汀·麥卡錫(Justin McCarthy)研究的鄂圖曼帝國統計,[34]19世紀初巴勒斯坦人口為35萬,1860年為41.1萬,1900年約為60萬,其中94%是阿拉伯人。1914年,巴勒斯坦有657,000名阿拉伯穆斯林、81,000名基督教阿拉伯人和59,000名猶太人。 [35]麥卡錫估計巴勒斯坦在1882年的非猶太人口有452,789人,1914年有737,389人,1922年有725,507人,1931年有,880,746人和1946年共1,339,763人 [36]

穆塔茲·M·卡菲雪(Mutaz M. Qafisheh)博士說,在1922年英國託管之前擁有鄂圖曼帝國公民身份的人數剛剛超過729,873人,其中7,143人是猶太人。 [37]卡菲雪使用1946年巴勒斯坦的人口調查和移民統計數據以及1922年9月有37,997人獲得臨時巴勒斯坦入籍證書以便在立法選舉中投票這件事計算了這一點, [38]其中有100個猶太人。 [39]

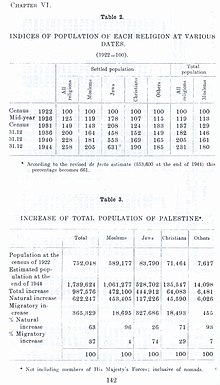

英國託管時代[編輯]

根據1920年英國政府的《關於巴勒斯坦的民政管理》中期報告,巴勒斯坦地區當時的人口不到70萬:

現在整個巴勒斯坦只有不到70萬人,比基督時代僅加利利一省的人口還少得多,其中235,000人住在較大的城鎮,465,000人住在較小的城鎮和村莊。五分之四的總人口是穆斯林,其中一小部分是阿拉伯貝都因人,其餘的人雖然使用阿拉伯語並被稱為阿拉伯人,但主要是混血兒。人口中約有77,000人是基督徒,大多數屬於東正教,講阿拉伯語,少數人是拉丁或聯合希臘禮天主教會(the Uniate Greek Catholic Church)的成員或者新教徒。人口中有76,000名猶太人,在過去40年裡,幾乎所有人都進入了巴勒斯坦。在1850年之前,該國只有少數猶太人,在接下來的30年裡,數百人來到巴勒斯坦,其中大多數人都被宗教動機的激勵,來到聖地祈禱、死去、埋葬在它的土壤中。四十年前在俄羅斯的迫害之後,更大比例的猶太人向巴勒斯坦移動。他們建立了猶太農業殖民地,發展了橘子文化,並重視雅法橘子貿易;他們種植葡萄,生產和出口葡萄酒;他們排乾了沼澤;他們種植桉樹;他們用現代方法實踐了農業的所有過程。目前,這些定居點有64個,大小不一,人口約15,000人。 [40]

到1948年,人口增加到1,900,000人,其中68%是阿拉伯人,32%是猶太人( UNSCOP報告,包括貝都因人)。

巴勒斯坦錫安主義執行委員會於1927年4月出版了關於猶太農業的報告和一般摘要:

人口普查對象: (p 85) 人口統計學:列舉生活在農業和半農業社區的所有猶太居民。

(第 86 頁) 定居點數量:共列舉了130個地點。如果我們將大型定居點和鄰近地區視為一個地理單元,那麼我們可以將這些地點分為101個農業定居點、3個半農業區(Affule、Shekhunath Borukhov和Neve Yaaqov)和12個分散在全國各地的農場。此外,4月份還有少數地方因技術問題沒有列舉。(Peqiin、Meiron、Mizpa和Zikhron David,總共有100人)。

在這些農業定居點中,32個位於猶太,12個位於沙龍平原,32個位於耶斯里爾(Jesreel)平原,16個位於下加利利,9個位於上加利利。它們中的大多數人口都很少——大約有一半的定居點每個居住者不到100人。在42個定居點中,有100至500人,只有5個定居點的人口超過1,000。即:

定居點 人數 Pethah Tiqva 6,631 Rishon le-Ziyon 2,143 Rehovoth 1,689 Hadera 1,378 Zihron Yaaqov 1,260

(p 86) 居民人數:生活在農業和半農業場所的總人口為 30,500。

在巴勒斯坦的居住時間:

男性 女性 1天~10年 3,298 3,188 11年~20年 3,059 2,597 21年~30年 5,743 4,100 31年~40年 1,821 1,411 41年~50年 1,011 0,922 超過50年 1,763 1,587 總人數 16,695 13,805

(p 87&p 98)戰前人口為9,473人,略低於現在人口的三分之一,其餘為戰後移民。 自1924年以來,大約有10,000人定居,因為所謂的中產階級移民。

居住時間(年) 成年 男性

成年 女性

兒童 總人數 1 1504 1118 1746 4368 2 2406 2020 1575 6001 3 1311 913 1133 3357 4 695 556 720 1971 5 682 454 513 1649 6 856 403 390 1649 7 682 277 379 1358 8 139 45 261 445 9 39 10 200 249 10-13 237 218 893 1348 14-20 1882 1630 216 3728 21-29 864 800 - 1664 Over 30 836 930 - 1766 Unspecified 336 281 350 967 Total 12469 9655 8376 30500

晚期阿拉伯和穆斯林移民[編輯]

在19世紀和20世紀,尤其是在19世紀後期錫安主義出現之後,巴勒斯坦阿拉伯人有多少來自19世紀的移民後裔已經成為爭議。巴勒斯坦的阿拉伯人口在英國託管時期翻了一倍,從1922年的670,000人增加到1948年的超過120萬人,其中自然增加和移民的比例各有多少一直存在爭論。估計阿拉伯人在此期間移民到巴勒斯坦的人數的各個研究結果並不相同。

1800–1918 鄂圖曼帝國時期[編輯]

至少可確定在鄂圖曼帝國統治時期,便有來自南部和東部的貝都因部落及埃及的農民(fellahins)移民至巴勒斯坦地區。定居內蓋夫地區的貝都因人從7世紀以來便大幅增加,埃及農民則主要定居於加薩附近地區,並得到貝都因人的保護以換取貨物。貝都因人從為他們工作的蘇丹那裏得到非洲奴隸(abid)。

18世紀末甚至更早,有幾波埃及移民為了逃避飢荒、乾旱、瘟疫、政府壓迫、稅收和徵兵等災害而到來,儘管許多巴勒斯坦阿拉伯人也移居埃及,但從埃及移民到巴勒斯坦的人數更多。19世紀,大量埃及人逃往巴勒斯坦以逃避穆罕默德·阿里帕夏在尼羅河三角洲的徵兵和強迫勞動,在第一次埃及-鄂圖曼戰爭(1831–1833)後,埃及政府佔領了巴勒斯坦,更多的埃及人被帶到巴勒斯坦進行強迫勞動。第二次埃及-鄂圖曼戰爭(1839–1841)結束後,埃及在巴勒斯坦的統治終止,大量埃及士兵在軍隊從巴勒斯坦撤退時逃兵並留下。這些埃及移民主要定居在雅法、沿海平原、撒馬利亞和瓦迪阿拉(Wadi Ara)。南部平原有19個村莊有埃及人口,而雅法大約有500個埃及家庭,人數超過2000人,埃及移民最密集的農村集中在沙龍地區。 [41]據大衛·格羅斯曼(David Grossman)統計,1829年至1841年間埃及移民到巴勒斯坦的人數超過15000人,估計至少有23000人,甚至可能高達30000人。[42]

1860年,大量來自阿爾及利亞的摩爾人和少數庫德人移民到采法特。本尼.夏克爾部落(Beni Sakhr)大約有6,000名阿拉伯人從現在的約旦移民到巴勒斯坦,在提比里亞定居。此外,相當多的土耳其人在巴勒斯坦駐軍並定居在那裡。 [43]

1878年,在奧匈帝國占領波士尼亞與赫塞哥維納之後,許多擔心生活在基督教統治下的波士尼亞穆斯林移民到鄂圖曼帝國仍然控制的地區,很多人去了巴勒斯坦,其中又有很大一部份以布希納克(Bushnak)為姓氏。在接下來的幾十年裡,波士尼亞穆斯林一直持續移民,並在1908年奧匈帝國正式吞併波士尼亞後增加。直到今天,布希納克仍然是波士尼亞裔巴勒斯坦人的常見姓氏。[44]

1900年左右,為了減少摩擦並穩定貝都因部落之間的疆界,鄂圖曼帝國在貝爾謝巴建立了一個行政中心,這是繼納巴泰和拜占庭時代之後內蓋夫的第一個計劃定居點。 [45] 20世紀初,希伯倫的大部分人口是15、16世紀從外約旦遷移到巴勒斯坦的貝都因人後裔。[46]

人口統計學家烏吉爾.史戈穆爾茲(Uziel Schmelz)在分析1905年鄂圖曼帝國登記的耶路撒冷和希伯倫的卡薩人口的數據時發現,居住在這些地區的大多數鄂圖曼公民(約占巴勒斯坦人口的四分之一)都繼續居住在他們的出生地:穆斯林有93.1%出生在他們目前的居住地,5.2%出生在巴勒斯坦其他地方,1.6%出生在巴勒斯坦以外的地區;基督徒有93.4%出生在現居住地,3.0%出生在巴勒斯坦內的其他地方,3.6%出生在巴勒斯坦以外;猶太人(不包括海外猶太人)中,59.0%出生在現居住地,1.9%出生在巴勒斯坦其他地方,39.0%出生在巴勒斯坦以外。 [47]

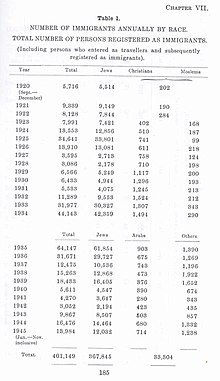

1919–1948 英國託管時期[編輯]

支持自然增長說的研究[編輯]

根據以色列猶太事務局1947年的統計數據,德博拉·伯恩斯坦(Deborah Bernstein)估計,在1914年至1945年期間,巴勒斯坦阿拉伯人口增長的77%是由於自然增長,而23%是由於移民,主要來自黎巴嫩、敘利亞、外約旦和埃及等所有與巴勒斯坦接壤的國家。 [48]

根據賈斯汀麥卡錫(Justin McCarthy)的說法[49],他認為沒有大量阿拉伯移民進入法定的(mandatory)巴勒斯坦:

從對三個巴勒斯坦桑賈克穆斯林人口增長率的分析,可以肯定地說,1870年代以後的穆斯林移民很少。如果有一大群穆斯林移民,他們的人數會導致人口異常增加,這會出現在從一個登記名單到另一個登記名單的計算增長率中。......這種增加很容易被注意到;這樣的狀況並不存在。 [50]......因此,關於移民以某種方式占了巴勒斯坦阿拉伯人的很大一部分的論點在統計上站不住腳。 1947年居住的絕大多數巴勒斯坦阿拉伯人是現代猶太移民開始之前居住在巴勒斯坦的阿拉伯人的子女。沒有理由相信他們不是在巴勒斯坦生活了幾個世紀的阿拉伯人的後裔。 [51]

麥卡錫推論,由於經濟條件好轉,阿拉伯人沒有大量遷移到猶太地區:

巴勒斯坦的一些地區確實經歷了比其他地區更大的人口增長,但對此的解釋很簡單。當時整個地中海盆地都在發生根本性的經濟變革。交通的改善、商業活動的增加和工業的發展增加了城市,尤其是沿海城市的就業機會。......不僅在巴勒斯坦,整個東地中海都發生了人口差異增長。......穆斯林人口的增加與猶太移民幾乎沒有關係。事實上,猶太人口增長最快的省(每年35%)耶路撒冷 桑賈克(Sanjak)是穆斯林人口增長率最低的省(9%)。 [52]

根據羅伯托·巴奇 (Roberto Bachi,1949年以來以色列統計研究所所長) 的說法,在1922年至1945年之間,有40,000至42,000名阿拉伯人移民到巴勒斯坦,不包括在1920年代進行國界調整後納入的9,700人。根據這些數字,包括因邊界變化產生的淨值,約瑟夫·梅爾澤(Joseph Melzer)計算出這20年阿拉伯人口的成長上限為8.5%,並以此解釋巴勒斯坦的阿拉伯社群主要來自自然增長。 [53]幾份當時英國的整體評估報告支持此論點, [54] [55] 包含〈霍普辛普森調查〉(Hope Simpson Enquiry,1930)、 [56] 〈帕斯菲爾德白皮書〉(Passfield white paper,1930)、[57]〈皮爾委員會報告〉(Peel Commission,1937)、[58]和〈巴勒斯坦調查〉(1945)。[59]

可能被低估的移民[編輯]

然而,霍普辛普森調查注意到確實有大量來自周邊阿拉伯國家的非法移民,雖然皮爾委員會報告和巴勒斯坦調查聲稱移民在阿拉伯人口的增長中只發揮了次要作用。1931年的巴勒斯坦人口普查考慮了自1922年上次人口普查以來的非法移民問題[60]。據估計,在此期間未記錄的移民可能達到9,000名猶太人和4,000名阿拉伯人。人口普查還給出了1931年在巴勒斯坦以外地區出生的居民人口比例:穆斯林2%;基督徒20%;猶太人58%。1936年至1939年的阿拉伯移民(包含被捕、被驅逐的秘密移民)與同期的猶太移民的比較數據由亨利·勞倫斯(Henry Laurens) 提出:[61]

1936-1939 巴勒斯坦地區移民 猶太人:69716人; 阿拉伯人:2267人

1937-1938 被驅逐的非法移民 猶太人:125人; 阿拉伯人:1704人 (et al.).

弗來德.M.戈瑟爾(Fred M. Gottheil)質疑麥卡錫對移民的估計。戈瑟爾說麥卡錫沒有適當重視經濟激勵措施的重要性,而且麥卡錫引用羅伯托巴奇(Roberto Bachi)的估計作為結論性數字,而不是基於檢測到的非法移民的下限。[62][63]伊扎克·加爾諾(Itzhak Galnoor)認為,儘管當地阿拉伯社區的大部分增長是自然增長的結果,但還是可以推測(未證明)1922年至1948年間約有10萬阿拉伯人移民到巴勒斯坦。 [64] 在1974年的一項研究中,人口統計學家羅伯托·巴奇(Roberto Bachi)估計,每年發現約900名穆斯林是非法移民,但沒有驅逐出境,[65]無法估計未被發現的非法移民或最終被驅逐的人的比例。 [65]此外,他還注意到穆斯林人口確實在1922年至1931年之間出現了無法解釋的增長,並且建議儘管只是「純粹的猜測」,但未記錄的移民(使用 1931人口普查報告估計)和1922年人口普查中未紀錄的人口確實被低估。 [65]在注意到早期數據的不確定性的同時,巴奇還觀察到,19世紀穆斯林的人口增長以世界標準來看似乎很高:

「[B]在1800年和1914年之間,穆斯林人口的年平均增長率約為千分之六~千分之七。這可以與1800年至1910年間世界低度開發國家(亞洲、非洲和拉丁美洲)的大約千分之四的非常粗略估計相比較。穆斯林人口增長的某些部分可能是由於移民。然而,這種溫和增長的主要決定因素似乎是某種自然人口增長的開始。」 [66]

人口拉力的推論[編輯]

蓋德·G·吉巴爾(Gad Gilbar)推論,在第一次世界大戰前的45-50年間,巴勒斯坦的繁榮是其經濟現代化和成長的結果,因為它與世界經濟,特別是與歐洲經濟的融合。儘管成長的原因對巴勒斯坦來說是外部因素(exogenous),但帶來的人不是猶太移民、外國干預或奧斯曼改革的浪潮,而主要是來自當地的阿拉伯穆斯林和基督徒。[67]根據馬丁吉爾伯特(Martin Gilbert)的著作,1919年至1939年間,有50,000名阿拉伯人從鄰近地區移民到巴勒斯坦託管地,他認為這是因為受到改善的農業條件和不斷增加的就業機會吸引,其中大部分是由猶太人創造的。[68]

爭論[編輯]

約書亞·波拉(Yehoshua Porath)認為「阿拉伯人從鄰國大規模移民」的概念是「猶太復國主義作家提出的神話」:

正如歷史學家法里斯.阿布杜爾.拉希姆(Fares Abdul Rahim)和現代巴勒斯坦地理學家的所有研究表明的那樣,阿拉伯人口在 19 世紀中葉再次開始增長。這種增長源於一個新因素:人口革命。直到1850年代,人口都沒有「自然」增長,但是當奧斯曼當局和外國基督教傳教士引入現代醫療並建立現代醫院時,這種情況開始發生變化。出生人數保持穩定,但嬰兒死亡率下降,這是阿拉伯人口增長的主要原因。......沒有人會懷疑一些移民工人從敘利亞和外約旦來到巴勒斯坦並在那裡留下,但必須補充一點,也有相反方向的遷移。例如,希伯倫一直有到開羅學習和工作的傳統,自15世紀以來,一直有一個永久的希伯倫人社區在開羅生活。外約旦酋長國向巴勒斯坦輸出非熟練臨時工,但在1948年之前,它(對外招收)公務員吸引了許多沒有在巴勒斯坦找到工作的受過教育的巴勒斯坦阿拉伯人。從人口統計學的角度來看,與決定性的自然增長因素相比,這兩種人口流動都無關緊要。 [69]

丹尼爾·派普斯(Daniel Pipes)承認從前過於草率地使用統計數據,忽略了不方便計算的因素。儘管如此,他解釋說:

彼得斯小姐的中心論點是,阿拉伯人在20世紀上半葉大量移民到巴勒斯坦。她用一系列人口統計數據和當代帳戶支持這一論點,其中大部分都沒有受到任何評論家的質疑,包括波拉本人。

波拉回復了一系列人口統計數據以支持他的立場。他還寫道,彼得斯的人口統計數據令人費解:

……在她的正文或方法論附錄(V和VI)中,彼得斯小姐沒有在任何地方費心向她的讀者解釋她是如何將鄂圖曼或庫內特(Cuinet)的人口劃分成比分區更小的單位。據我所知,鄂圖曼巴勒斯坦地區從未公布過小於分區單位的數據,因此我(同樣)無法否定夫人的結論。(然而,)彼得斯的數字充其量只是基於猜測和極端傾向性的猜測。 [70]

現代[編輯]

截至2014年[update],以色列和巴勒斯坦政府在約旦以西地區(包括以色列和巴勒斯坦領土)統計的猶太人和阿拉伯人總數差不多,表明這兩個人口大致相當。巴勒斯坦統計數據估計該地區有610萬巴勒斯坦人,而以色列中央統計局估計有620萬猶太人在以色列政權底下生活。據以色列國防軍(IDF)估計,加沙有170萬、西岸有280萬巴勒斯坦人,而以色列本土有170萬阿拉伯公民。[71]根據以色列中央統計局的數據,截至2006年5月,在以色列700萬人口中,77%是猶太人,18.5%是阿拉伯人,4.3%是其他種族[72]。在猶太人中,68%是"Sabras"(在以色列出生的猶太人),主要是第二代或第三代以色列人,其餘是"olim"(在外國出生的猶太人)–22%來自歐洲和美洲,10%來自亞洲和非洲,包括阿拉伯國家。[73]

根據以色列和巴勒斯坦的估計,以色列和巴勒斯坦領土的人口有610萬到620萬巴勒斯坦人和610萬猶太人[74]。塞爾吉奧·德拉·佩爾戈拉(Sergio DellaPergola)稱,如果減去在以色列工作的外籍勞工和非猶太俄羅斯移民,猶太人在當地已經屬於少數。德拉·佩爾戈拉計算出,截至2014年1月,巴勒斯坦人口為570萬,而「核心猶太人口」(core Jewish population)為610萬。

巴勒斯坦政府的統計數字受到一些以色列右翼智囊團和非人口統計學家的質疑,例如約拉姆·埃廷格(Yoram Ettinger),他們聲稱巴勒斯坦方通過重複計算和計算居住在國外的巴勒斯坦人來高估巴勒斯坦人的人數。阿農·索佛(Arnon Soffer)、伊恩·路斯蒂克(Ian Lustick)和德拉·佩爾戈拉都駁回了重複計算的論點,後者認為埃廷格的統計是「妄想」或因忽略兩個人口之間的出生率差異而被操縱(每個猶太母親3個孩子對比一般巴勒斯坦人為3.4,加薩走廊為 4.1)。德拉·佩爾戈拉同時認為該數據的確有計算在國外的巴勒斯坦人,所以巴勒斯坦的統計數據與實際差異大約有38萬人。 [74]

以色列政權的人口統計[編輯]

以色列中央統計局於2019年進行了最新的以色列人口普查,包括東耶路撒冷和C區,不包括加薩走廊以及約旦河西岸地區的巴勒斯坦領土。它還包括西岸的所有以色列定居點以及被占領的敘利亞領土戈蘭高地。根據本次人口普查,2019年總人口為9,140,473人。 [75]以色列人口由7,221,442名「猶太人與其他種族」和1,919,031名阿拉伯人組成。阿拉伯人幾乎全部是巴勒斯坦人,其中戈蘭分區的26,261人是敘利亞人,主要是德魯茲教徒,還有少數阿拉維派信徒。人口還包括以色列的德魯茲人社群(即不是敘利亞的德魯茲人),他們通常自稱為以色列人,並且是唯一在以色列國防軍中強制服兵役的阿拉伯語社群。

巴勒斯坦政權的人口統計[編輯]

巴勒斯坦中央統計局於2017年進行了最新的巴勒斯坦人口普查[76],涵蓋加薩走廊和西岸,包括東耶路撒冷(包含以色列定居點),不包括西岸的以色列定居點。人口普查不區分任何種族或宗教。然而,可以合理地假設,幾乎所有被計算在內的人都是巴勒斯坦阿拉伯人。根據這次人口普查,巴勒斯坦領土的總人口為4,780,978人。 [77]西岸有2,881,687人,而加薩走廊有1,899,291人。

綜合人口統計[編輯]

2019年,包括被占領的戈蘭高地在內的歷史悠久的巴勒斯坦領土的總人口為14,121,893。這是基於對以色列、西岸和加薩走廊13,868,091人口的估計,假設巴勒斯坦領土的增長率為2.5%(世界銀行估計)。 [78]由於在兩次人口普查中都計算了東耶路撒冷的巴勒斯坦阿拉伯人口,因此選擇了以色列中央統計局提供的更近、更準確的數字 (東耶路撒冷在以色列的管轄範圍內,巴勒斯坦中央統計局無法進入該領土,因此其計數不太可靠。 )

註釋[編輯]

- ^ Excluding environs.

參考資料[編輯]

- ^ An Introduction to Jewish-Christian Relations by Edward Kessler P72

- ^ The Cambridge History of Judaism: Volume 4, The Late Roman-Rabbinic Period By William David Davies, Louis Finkelstein, P:409

- ^ Pergola, Sergio della. Demography in Israel/Palestine: Trends, Prospects, Policy Implications (PDF). Semantic Scholar. 2001 [2021-07-11]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-08-20).

- ^ 編輯部. 引聖經裡的迦南人流落何處. 科學月刊. 2017-09-01 [2021-07-18]. (原始內容存檔於2021-07-17) (中文).

研究團隊在黎巴嫩的賽達(sidon)挖掘出5具約4000年前迦南人的骨骸,幸運的是遺骸上 的DNA沒有受潮熱的氣候影響而變質、消失。在DNA分析後,研究人員發現今日多數黎巴 嫩人身上皆帶有相同的基因,約90%黎巴嫩人的DNA來自於迦南人,另外一小部分DNA 來自歐洲各地移民的祖先,團隊推測是由於2200~3800年前的領土擴張所促成融合的現象。

- ^ Yigal Shiloh, The Population of Iron Age Palestine in the Light of a Sample Analysis of Urban Plans, Areas, and Population Density, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 239, p.33, 1980.

- ^ Pastor, Jack. Land and Economy in Ancient Palestine. Routledge. 2013: 7 [2016-06-14]. ISBN 9781134722648. (原始內容存檔於2021-07-11).

- ^ Katherine ER. Southward, Ethnicity and the Mixed Marriage Crisis in Ezra,9-10:An Anthropological Approach, (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Oxford University Press 2012 pp.103-203, esp. p.193.

- ^ Emilio Gabba (2008). The social, economic and political history of Palestine – 63 BC to AD 70. In: The Cambridge History of Judaism Volume 3. Editors: Horbury, Davies and Sturdy. Map B and p. 113

- ^ Horbury and Davies (2008) Preface. In: The Cambridge History of Judaism, Volume 3, The Early Roman Period. p. xi

- ^ 10.0 10.1 'Jack Pastor, Land and Economy in Ancient Palestine, (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Routledge, 2013 p.6.

- ^ Magen Broshi, The Population of Western Palestine in the Roman-Byzantine Period, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 236, p.7, 1979.

- ^ Magen Broshi, 'The Population of Western Palestine in the Roman-Byzantine Period,' (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 236 (Autumn, 1979), pp.1-10, p.7.

- ^ Antiquities of the Jews, 17.42

- ^ James A. Sanders (2008) The canonical process In: The Cambridge History of Judaism, Volume 4, p. 235

- ^ Hanan Eschel (2008) The Bar Kochba Revolt. In: The Cambridge History of Judaism Volume 4. Editor: S. T. Katz. pp 105 – 127

- ^ Dio's Roman History (trans. Earnest Cary), vol. 8 (books 61–70), Loeb Classical Library: London 1925, pp. 449–451

- ^ Taylor, Joan E. The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea. Oxford University Press. 2012-11-15 [2021-07-11]. ISBN 9780199554485. (原始內容存檔於2021-07-11).

Up until this date the Bar Kokhba documents indicate that towns, villages and ports where Jews lived were busy with industry and activity. Afterwards there is an eerie silence, and the archaeological record testifies to little Jewish presence until the Byzantine era, in En Gedi. This picture coheres with what we have already determined in Part I of this study, that the crucial date for what can only be described as genocide, and the devastation of Jews and Judaism within central Judea, was 135 CE and not, as usually assumed, 70 CE, despite the siege of Jerusalem and the Temple's destruction

ISBN 978-0-19-955448-5 - ^ E. Mary Smallwood (2008)The Diaspora in the Roman period before CE 70. In: The Cambridge History of Judaism, Volume 3. Editors Davis and Finkelstein.

- ^ Robert Goldenberg (2008)The destruction of the Jerusalem Temple: its meaning and its consequences. In: The Cambridge History of Judaism Volume 4. Editor: S. T. Katz. p.162

- ^ Steven T.Katz (2008)Introduction. In: The Cambridge History of Judaism, Volume 4. Editor: Steven T. Katz.

- ^ 21.0 21.1 David Goodblatt. Steven Katz , 編. The political and social history of the Jewish community in the Land of Israel, c. 235–638 IV. 2006: 404–430. ISBN 978-0-521-77248-8.

- ^ Pastor, Jack. Land and Economy in Ancient Palestine. Routledge. 2013: 6 [2016-06-14]. ISBN 9781134722648. (原始內容存檔於2021-07-11).

[...] the scholar is faced with a wide range of approximations arising from greatly varying systems of reckoning.

- ^ Günter Stemberger. Jews and Christians in the Holy Land: Palestine in the Fourth Century. T&T Clark Int'l. 2000: 20 [2021-07-11]. ISBN 978-0-567-08699-0. (原始內容存檔於2021-07-11).

- ^ Lawrence H. Schiffman. Understanding Second Temple and rabbinic Judaism. KTAV Publishing House, Inc. August 2003: 336 [28 June 2011]. ISBN 978-0-88125-813-4. (原始內容存檔於2021-07-11).

- ^ Della Pergola 2001.

- ^ Reuven Atimal and Ronnie Ellenblum. The Demographic Transformation in Palestine in the Post-Crusading Period (1187–1516 C.E.)

- ^ Milka Levy-Rubin (2000) Journal of the Economic and Social History of the Orient Vol. 43, No. 3 (2000), pp. 257–276 –

- ^ The Umayyads - The David Collection. www.davidmus.dk.

- ^ Michael Haag (2012) The Tragedy of the Templars: The Rise and Fall of the Crusader States. Profile Books Ltd. ISBN 978 1 84668 450 0

- ^ Bernard Lewis, Studies in the Ottoman Archives—I, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 16, No. 3, pp. 469–501, 1954

- ^ 31.0 31.1 Mendel, Yonatan. The Creation of Israeli Arabic: Security and Politics in Arabic Studies in Israel. Palgrave Macmillan UK. 5 October 2014: 188 [2021-07-11]. ISBN 978-1-137-33737-5. (原始內容存檔於2021-07-11).

Note 28: The exact percentage of Jews in Palestine prior to the rise of Zionism is unknown. However, it probably ranged from 2 to 5 per cent. According to Ottoman records, a total population of 462,465 resided in 1878 in what is today Israel/Palestine. Of this number, 403,795 (87 per cent) were Muslim, 43,659 (10 per cent) were Christian and 15,011 (3 per cent) were Jewish (quoted in Alan Dowty, Israel/Palestine, Cambridge: Polity, 2008, p. 13). See also Mark Tessler, A History of the Israeli–Palestinian Conflict (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1994), pp. 43 and 124.

引用錯誤:帶有name屬性「Mendel2014」的<ref>標籤用不同內容定義了多次 - ^ Dowty, Alan. Israel / Palestine. Polity. 16 April 2012: 13 [2021-07-11]. ISBN 978-0-7456-5611-3. (原始內容存檔於2021-07-11).

- ^ Scholch, Alexander. The Demographic Development of Palestine, 1850–1882. International Journal of Middle East Studies. November 1985, 17 (4): 485–505. JSTOR 163415. doi:10.1017/s0020743800029445.

- ^ McCarthy 1990,第26頁.

- ^ McCarthy 1990.

- ^ McCarthy 1990,第37–38頁.

- ^ Qafisheh, Mutaz M. The International Law Foundations of Palestinian Nationality: A Legal Examination of Palestinian Nationality Under the British Rule. BRILL. 2008: 94– [2021-07-11]. ISBN 978-90-04-16984-5. (原始內容存檔於2021-07-11)Earlier version of the work available online at [1]

- ^ Report by His Britannic Majesty's Government to the Council of the League of Nations on the Administration of Palestine and Transjordan. 1922: 53 [2021-07-11]. (原始內容存檔於2021-07-11).

19,293 Provisional Certificates of Citizenship were granted in respect of 37,997 persons, wives and minor children being included on certificates issued to heads of families

- ^ The Jewish Telegraphic Agency, and, stated: "Jerusalem, (J. T. A.) it is officially stated" that 19,293 naturalization certificates have been granted to Jews who had applied for Palestine Citizenship. As the naturalization of the husband applies also to the wife, the number of persons actually naturalized is 37,997. Only 100 members of other nationalities applied for naturalization. Very few British or American Jews renounced their citizenship in favor of Palestine, a fact which is causing unfavorable comment among Palestinian Jews"

- ^ Mandate for Palestine - Interim report of the Mandatory to the League of Nations/Balfour Declaration text (30 July 1921). unispal.un.org. [2021-07-11]. (原始內容存檔於2021-05-23).

- ^ Rural Arab Demography and Early Jewish Settlement in Palestine: Distribution By David Grossman, pp. 45-52

- ^ Rural Arab Demography and Early Jewish Settlement in Palestine: Distribution By David Grossman P 60

- ^ Merry, Sidney: How the State Controls Society, p. 220

- ^ Ibrahim al-Marashi. The Arab Bosnians?: The Middle East and the Security of the Balkans (PDF). [2008-11-12]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-05-18).

- ^ International Handbook of Research on Indigenous Entrepreneurship By L. -P. Dana P:117

- ^ Hamidian Palestine: Politics and Society in the District of Jerusalem 1872-1908 By Johann Büssow P.195

- ^ U. Schmelz. G. Gilbar , 編. Ottoman Palestine 1800–1914. Bill Leiden. 1990: 5–67.

- ^ Bernstein, Deborah: Constructing Boundaries: Jewish and Arab Workers in Mandatory Palestine, pp. 20-21

- ^ McCarthy 1990,第16, 33頁.

- ^ McCarthy 1990,第16頁.

- ^ McCarthy 1990,第38頁.

- ^ McCarthy 1990,第16–17頁.

- ^ Jacob Metzer, The Divided Economy of Mandatory Palestine, (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Cambridge University Press, 1998 pp.31ff.

- ^ Paul Blair. Special Report: The Origins of the Arab-Jewish Conflict Over Palestine. Capitalism Magazine. 19 April 2002 [2021-07-11]. (原始內容存檔於2010-01-14).

- ^ Anglo-American Commission report, Section 4.4. "Of this Moslem growth by 472,000, only 19,000 was accounted for by immigration."

- ^ Palestine: Report on Immigration, Land Settlement and Development - UK Government report - Non-UN document (see attached also as PDF file at the end of the doc) (1 October 1930). unispal.un.org. [22 May 2020]. (原始內容存檔於2014-08-10).

- ^ Passfield White Paper, para 17. "the Arab population, while lacking the advantages enjoyed by the Jewish settlers, has, by the excess of births over deaths, increased with great rapidity"

- ^ the Peel Commission report, pp. 125,282. "unlike the Jewish, the rise has been due in only a slight degree to immigration."

- ^ Survey of Palestine, p140. "the expansion of the Moslem and Christian populations is due mainly to natural increase, while that of the Jews is due mainly to immigration."

- ^ Government of Palestine. E. Mills , 編. Census of Palestine 1931. I. Palestine Part I, Report. Alexandria. 1933: 59, 61–65.

- ^ Henry Laurens, La Question de Palestine: Vol.2, 1922-1947, Fayard 2002 p.384.

- ^ Gottheil, Fred M. The Smoking Gun: Arab Immigration into Palestine, 1922-1931. Middle East Quarterly. 2003-01-01 [2021-07-11]. (原始內容存檔於2021-05-17) (美國英語).

- ^ Gottheil, Fred M.; Haim. Kedourie, Elie , 編. Arab Immigration into Pre-State Israel 1922-1931. Routledge. 1982-05-27 [2021-07-11]. ISBN 9781135168148. (原始內容存檔於2021-07-11) (英語).

- ^ Itzhak Galnoor. Partition of Palestine, The: Decision Crossroads in the Zionist Movement. SUNY Press. 1995: 167 [2021-07-11]. ISBN 978-1-4384-0372-4. (原始內容存檔於2021-07-11).

- ^ 65.0 65.1 65.2 Bachi 1974,第133, 390–394頁.

- ^ Bachi 1974,第34–35頁.

- ^ Gilbar, 1986, p. 188.

- ^ Gilbert, Martin. The Routledge atlas of the Arab-Israeli conflict. London: Routledge. 2012: 16 [2021-07-11]. ISBN 978-0-415-69975-4. OCLC 742512523. (原始內容存檔於2020-07-12).

- ^ Porath, Y. (1986). Mrs. Peters's Palestine (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). New York Review of Books. 16 January, 32 (21 & 22).

- ^ Mrs. Peters's Palestine: An Exchange (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), The New York Review of Books, Volume 33, Number 5, March 27, 1986.

- ^ Elhanan Miller,'Right-wing annexation drive fueled by false demographics, experts say,' (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) The Times of Israel 5 January 2015.

- ^ Central Bureau of Statistics, Government of Israel. Population, by religion and population group (PDF). dmy. [2006-04-08]. (原始內容 (PDF)存檔於2006-04-10).

- ^ Central Bureau of Statistics, Government of Israel. Jews and others, by origin, continent of birth and period of immigration (PDF). [2006-04-08]. (原始內容存檔 (PDF)於2006-03-25).

- ^ 74.0 74.1 Elhanan Miller,'Right-wing annexation drive fueled by false demographics, experts say,' (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) The Times of Israel 5 January 2015. 引用錯誤:帶有name屬性「Miller」的

<ref>標籤用不同內容定義了多次 - ^ 75.0 75.1 75.2 Regional Statistics. Israel Central Bureau of Statistics. [2023-02-22].

- ^ 76.0 76.1 Main Indicators by Type of Locality - Population, Housing and Establishments Census 2017 (PDF). Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). [2021-01-19]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-01-28).

- ^ Main Indicators by Type of Locality - Population, Housing and Establishments Census 2017 (PDF). Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). [2021-01-19]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-01-28)."Main Indicators by Type of Locality - Population, Housing and Establishments Census 2017" (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (PDF). Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). Retrieved 19 January 2021.

- ^ 存档副本. [2021-07-11]. (原始內容存檔於2021-07-11).