主題:恆星/特色條目

用法

The layout design for these subpages is at Portal:恆星/特色條目/Layout.

- Add a new Selected article to the next available subpage.

- Update "max=" to new total for its {{Random portal component}} on the main page.

特色條目列表

特色條目 1

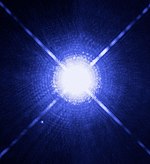

白矮星被認為是中、低質量恆星演化階段的最終產物,在我們所屬的星系內97%的恆星都屬於這一類。中低質量的恆星在渡過生命期的主序星階段,結束以氫融合反應之後,將在核心進行氦融合,將氦燃燒成碳和氧的3氦過程,並膨脹成為一顆紅巨星。如果紅巨星沒有足夠的質量產生能夠讓碳燃燒的更高溫度,碳和氧就會在核心堆積起來。在散發出外面數層的氣體成為行星狀星雲之後,留下來的只有核心的部份,這個殘骸最終將成為白矮星。因此,白矮星通常都由碳和氧組成。但也有可能核心的溫度可以達到燃燒碳卻仍不足以燃燒氖的高溫,這時就能形成核心由氧、氖和鎂組成的白矮星。同樣的,有些由氦 組成的白矮星是由聯星的質量損失造成的。

白矮星的內部不再有物質進行核融合反應,因此不再有能量產生,也不再由核融合的熱來抵抗重力崩潰;它是由極端高密度的物質產生的電子簡併壓力來支撐。物理學上,對一顆沒有自轉的白矮星,電子簡併壓力能夠支撐的最大質量是1.4倍太陽質量,也就是錢德拉塞卡極限。許多碳氧白矮星的質量都接近這個極限的質量,通常經由伴星的質量傳遞,可能經由所知道的碳引爆過程爆炸成為一顆Ia超新星。

白矮星形成時的溫度非常高,目前發現最高溫的白矮星是行星狀星雲NGC 2440中心的HD62166,表面溫度約200000K,但是因為沒有能量的來源,因此將會逐漸釋放它的熱量並解逐漸變冷,這意味著它的輻射會從最初的高色溫隨著時間逐漸減小並且轉變成紅色。經過漫長的時間,白矮星的溫度將冷卻到光度不再能被看見,成為冷的黑矮星。但是,現在的宇宙仍然太年輕 (大約137億歲),即使是最年老的白矮星依然輻射出數千度K的溫度,還不可能有黑矮星的存在。

特色條目 2

恆星大部分的生命期都在以核融合產生能量的狀態。最初,主序星在核心將氫融合成氦來產生能量,然後,氦原子核在核心中占了優勢。像太陽這樣的恆星會從核心開始以一層一層的球殼將氫融合成氦。這個過程會使恆星的大小逐漸增加,通過次巨星的階段,直到達到紅巨星的狀態。質量不少於太陽一半的恆星也可以經由將核心的氫融合成氦來產生能量,質量更重的恆星可以依序以同心圓產生質量更重的元素。像太陽這樣的恆星用盡了核心的燃料之後,其核心會塌縮成為緻密的白矮星,並且外層會被驅離成為行星狀星雲。質量大約是太陽的10倍或更重的恆星,在它缺乏活力的鐵核塌縮成為密度非常高的中子星或黑洞時會爆炸成為超新星。雖然宇宙的年齡還不足以讓質量最低的紅矮星演化到它們生命的尾端,恆星模型認為它們在耗盡核心的氫燃料前會逐漸變亮和變熱,然後成為低質量的白矮星。

恆星的變化非常緩慢,甚至數個世紀之久也檢測不出任何變化,所以單獨觀察一顆恆星無法研究恆星如何演化。因此,天文物理學家藉其他替代方法,例如觀察許多在不同生命階段的恆星,並且使用電腦模擬來推斷恆星結構。

特色條目 3

主序星在可顯示恆星演化過程的赫羅圖上,是分布在由左上角至右下角,被稱為主序帶上的恆星。

主序帶是以顏色相對於光度繪圖成線的一條連續和獨特的恆星帶。這個色-光圖就是後來埃希納·赫茨普龍和亨利·諾利斯·羅素合作發展出來,著名的赫羅圖。在這條帶子上的恆星就是所謂的主序星或"矮星"。

恆星形成之後,它在高熱、高密度的核心進行核聚變反應,將氫原子轉變成氦,並且創造出能量。在這個生命期階段的恆星,座落在在主序帶上的位置主要是依據它的質量,但化學成分和其它的因素也有一些關係。所有的主序星都處於流體靜力平衡狀態,它來自炙熱核心向外膨脹的熱壓力與來自外圍包層向內擠壓的重力壓維持着平衡。在核心溫度和壓力與能量孳生率有着強烈的相關性,並有助於維持平衡。在核心孳生的能量傳遞到表面經由光球輻射出去。能量經由輻射或對流傳遞,而後著在其區域內會產生階梯狀的溫度梯度,更高的透明度,或兩者均有。

基於恆星產生能量的主要過程,主序帶有時會被分成上段和下段。質量大約在1.5太陽質量以內的恆星,將氫聚集融合成氦的一系列主要程序稱為質子-質子鏈反應。超過這個質量在主序帶的上段,核融合主要是使用碳、氮、和氧原子,經由碳氮氧循環的程序,將氫原子轉變成氦。質量超過太陽10倍的主序星在核心區域會產生對流,這樣的活動繪激發新創建的氦外移,並維持發生核融合所需要的燃料比例。當核心的對流不再發生時,發展出的富氦核心的外圍會被氫包圍着。質量較低的恆星,核心的對流區會逐步的縮小,大約在2太陽質量附近,核心的對流區就會消失。在這個質量以下,恆星的核心只有輻射,但是在接近表面會有對流。隨着恆星質量的減少,對流的包層會增加,質量低於0.4太陽質量的主序星,全部的質量都在對流。

通常,質量越大的恆星在主序帶上的生命期越短。當在核心的核燃料已被耗盡之後,恆星的發展會離開赫羅圖上的主序帶。這時恆星的發展取決於它的質量,質量低於0.23太陽質量的恆星直接成為白矮星,而質量未超過10太陽質量的恆星將經歷紅巨星的階段;質量更大的恆星可以爆炸成為超新星,或直接塌縮成為黑洞。

特色條目 4

超新星(英語:Supenova)是某些恆星在演化接近末期時經歷的一種劇烈爆炸。這種爆炸都極其明亮,過程中所突發的電磁輻射經常能夠照亮其所在的整個星系,並可持續幾周至幾個月才會逐漸衰減變為不可見。在這段期間內一顆超新星所輻射的能量可以與太陽在其一生中輻射能量的總和相媲美。恆星透過爆炸會將其大部分甚至幾乎所有物質以可高至十分之一光速的速度向外拋散,並向周圍的星際物質輻射激波。這種激波會導致形成一個膨脹的氣體和塵埃構成的殼狀結構,這被稱作超新星遺蹟。

已知存在的超新星有幾種不同類型,但其形成機制都來自兩種情形之一:通過核聚變產生能量的過程終止或突然啟動。當一個衰老的大質量恆星核無法再通過熱核反應產生能量時,它有可能會通過引力坍縮的過程坍縮為一個中子星或黑洞。引力坍縮所釋放的引力勢能會加熱並驅散恆星的外層物質。另一種形成機制為一顆白矮星可能會從其伴星那裡獲取並積累物質(通常是通過吸積,少數通過合併)從而提升內核的溫度,以至能夠將碳元素點燃並由此導致熱失控下的核聚變,最終將恆星完全摧毀。當質量超過錢德拉塞卡極限(約為1.38倍太陽質量)的恆星內部的核聚變無法提供足夠的能量時,恆星將走向坍縮;而當吸積過程中的白矮星質量達到這一極限時它們將會質量過高而燒毀。需要注意的是,白矮星還會通過碳氮氧循環在其表面形成一種與上述有所不同的並且規模小很多的熱核爆炸,這被稱作新星。一般認為質量小於9倍太陽質量左右的恆星在經歷引力坍縮的過程後是無法形成超新星的。

根據估算,在如銀河系大小的星系中超新星爆發的機率約為50年一次,它們在為星際物質提供豐富的重元素中起到了重要作用。同時,超新星爆發產生的激波也會壓縮附近的星際雲,這是新的恆星誕生的重要啟動機制。

超新星的英文名稱為supernova,nova在拉丁語中是「新」的意思,這表示它在天球上看上去是一顆新出現的亮星(其實原本即已存在,因亮度增加而被認為是新出現的);前綴super-是為了將超新星和一般的新星相區分,也表示了超新星具有更高的亮度,以及更稀少的分布和不同的形成機制。根據韋氏詞典,supernova一詞最早在1926年見於出版物中。

特色條目 5

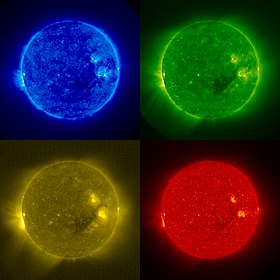

太陽是位於太陽系中心的恆星,它幾乎是熱電漿與磁場交織著的一個理想球體。其直徑大約是1,392,000(1.392×106)公里,相當於地球直徑的109倍;質量大約是2×1030千克(地球的330,000倍),約佔太陽系總質量的99.86%。從化學組成來看,太陽質量的大約四分之三是氫,剩下的幾乎都是氦,包括氧、碳、氖、鐵和其他的重元素質量少於2%。

太陽的恆星光譜分類為G型主序星(G2V)。雖然它是白色的,但因為在可見光的頻譜中以黃綠色的部分最為強烈,從地球表面觀看時,大氣層的散射使天空成為藍色,所以它呈現黃色,因而被非正式的稱為「黃矮星」。

光譜分類標示中的G2表示其表面溫度大約是5778K(5505°C),V則表示太陽像其他大多數的恆星一樣,是一顆主序星,它的能量來自於氫融合成氦的核融合反應。太陽的核心每秒鐘燃燒6.2億噸的氫。太陽一度被天文學家認為是一顆微小平凡的恆星,但因為銀河系內大部分的恆星都是紅矮星,現在認為太陽比85%的恆星都要明亮。太陽高溫的日冕持續的向太空中拓展,創造的太陽風延伸到100天文單位遠的日球層頂。這個太陽風形成的「氣泡」稱為太陽圈,是太陽系中最大的連續結構。

太陽目前正在穿越銀河系內部邊緣獵戶臂的本地泡區中的本星際雲。在距離地球17光年的距離內有50顆最鄰近的恆星系(最接近的一顆是紅矮星,被稱為比鄰星,距太陽大約4.2光年),太陽的質量在這些恆星中排在第四。

特色條目 6

蒭藁增二(ο Cet / 鯨魚座ο)是一顆紅巨星,位於鯨魚座,距離地球約418光年,英文名Mira,直譯為"米拉"。

蒭藁增二是一對聯星,主星蒭藁增二A是紅巨星,伴星蒭藁增二B是白矮星。蒭藁增二A本身是一顆振盪的變星,可能是除了大陵五之外,第一顆被發現的非超新星變星。而除了怪異的船底座η之外,蒭藁增二是天空中最明亮的週期變星,但在週期內部分的時間會成為肉眼看不見的10等星。他的距離並不是很正確的,在希巴谷衛星探測之前被認為是約220光年,(1)之後的資料認為是417光年,但是誤差可能高達14%。

蒭藁增二是長周期的米拉變星的樣本恆星,它和其他已知道的6,000多顆都是紅巨星,這類以表面的振盪造成光度增加與減少的變星,週期範圍從80天至超過1,000天。在蒭藁增二個別的情況中,平均光度為可以被注意到的3.5等星。在每一個週期的變化中,當光度增加時可以亮達2.0等,降低時則降至4.9等,光度變化的範圍達到15倍,而在歷史上的紀錄則是這個數值的三倍甚至還要更高。歷史上曾記錄到的最低光度在8.6到10.1等之間,在星等上差了四等級,整個擺動範圍的絕對最大和絕對最小值的差距達到1,700倍。有趣的是,雖然蒭藁增二輻射出的能量多數都在紅外線,但在這個波段的光度變化只有兩個星等,(2)光度曲線的變化大約是以100天的時間增加,然後以兩倍長的時間下降,在BAV([1])可以看見最近的光度曲線。

候選

- Adding articles

- Feel free to add any featured or good articles to the list above. You can also nominate other articles relating to PlayStation here.

- If you are unsure or do not know how to add an entry, please ask for help at the Portal talk:Sony PlayStation talk page.