使用者:Fausion/Russian Enlightenment

俄羅斯啟蒙時代是從18世紀開始,政府積極鼓勵藝術和科學發展的時期,這對俄羅斯文化產生了深遠的影響。在此期間,建立了俄羅斯的第一所大學、圖書館、劇院、公共博物館以及相對獨立的出版社。像其他開明專制的君主一樣,凱瑟琳大帝在促進藝術、科學和教育方面發揮了關鍵作用。俄羅斯帝國的民族啟蒙運動促使較彼得一世時期更近一步的現代化進入俄國人生活中的各個方面,並關注俄羅斯的農奴制度的存廢。儘管女皇經由普加喬夫起義和法國大革命後態度的轉變粉碎了溫和、快速地變革政治體制的幻想,但俄羅斯的知識氛圍卻發生了不可逆轉的變化。 馮維辛 、 米哈伊洛·謝爾巴拉托夫 、 安德烈·博洛托夫 、 亞歷山大·拉季舍夫等 就俄羅斯在世界上的地位進行了辯論,這些討論反應了改造俄羅斯社會上思想的衝突。

早期發展[編輯]

俄國啟蒙運動的思想脫胎於彼得大帝對西歐各國的學習。此時費歐凡·普克波維奇的布道、 安齊奧赫·康傑米爾的諷刺作品和瓦西里·塔季舍夫的史學對社會產生較大影響。 [1]

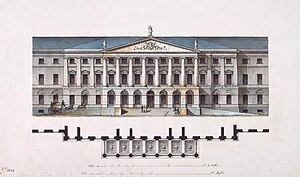

在彼得的女兒伊麗莎白統治期間,開明專制主義的思想進入了俄羅斯。 伊麗莎白最喜歡的伊萬·伊萬諾維奇·舒瓦洛夫臣子是一位理想的開明朝臣:他在莫斯科大學和帝國藝術學院這兩所將開啟 18 世紀最後 25 年活躍的大多數知識分子的職業生涯的學院的建立中發揮了重要作用。[2]舒瓦洛夫還是俄羅斯最偉大的博學家米哈伊爾·羅蒙諾索夫的贊助人。

凱瑟琳大帝[編輯]

凱瑟琳大帝認為自己是一個開明的君主。她閱讀了當時最傑出的哲學家,包括孟德斯鳩和伏爾泰,並試圖堅持啟蒙思想。 [3]她希望使俄羅斯不僅在軍事意義上,而且在政治、文化和知性上都與鄰國相提並論。

凱瑟琳的許多同時代人質疑她對啟蒙理想的堅持,並認為她是一個利己主義者,只是利用啟蒙時代的概念來促進自己的私利。 [4]性別在這些批評中發揮了主要作用。同時代人將她的個性解釋為結合了男性的力量和女性的虛榮心。 [4]

「西化」在不同國家、不同時期具有不同的含義。但就 18 世紀的俄羅斯而言,該術語意味着經濟、政治和文化的變革。它還需要俄羅斯紳士遵守既定標準並模仿西方價值觀。 [5]俄羅斯的西化包括機器的現代化、更有效的官僚機構的完善以及對西歐食物的接受。 [5]

在凱瑟琳統治期間,俄羅斯生產了更多的商品,並徵募了數千名士兵。即使她獲得了包括克里米亞和波蘭在內的新土地,革新了軍隊,並支持了新興的製造業,但她實際上想通過改革俄羅斯使得俄羅斯向西方靠攏,使俄羅斯在知性上與歐洲其他國家處於同等水平。

對外政策[編輯]

幾乎每一位俄羅斯統治者都試圖征服溫暖水域的港口。如彼得一世與奧斯曼帝國爭奪克里米亞。進入克里米亞將使俄羅斯勢力進入黑海和達達尼爾海峽。當俄羅斯占領波蘭時,法國意識到奧斯曼帝國是唯一能夠推翻凱瑟琳統治的國家。在法國的支持下,土耳其人要求俄羅斯離開波蘭。俄羅斯隨後立即向蘇丹宣戰。 [6]在取得包括摧毀土耳其海軍艦隊在內的數次成功勝利後,凱瑟琳給許多歐洲大國留下了深刻印象。 「凱瑟琳起初在政治上被視為外行,但現在在所有西方大法官看來,她是一個邪惡的天才。」 [6]

凱瑟琳於 1776 年 11 月返回克里米亞,並因那裡的騷亂而強行推行新的法令以重新占領半島。 [7]克里米亞人於 1778 年起義,在此之後俄羅斯人於同年前往,並鎮壓起義。 [7]

因為她在 1770 年代初期獲得了在外交上的顯著話語權,所以凱瑟琳考慮了所謂的「希臘計劃」。 [4]這不僅包括將土耳其人趕出歐洲,也帶來了另一個更烏托邦式的方面:將君士坦丁堡從穆斯林統治變為東正教統治。 1787-1792 年的第二次土耳其戰爭以俄羅斯獲得奧恰科夫要塞和黑海沿岸德涅斯特河以及奧斯曼帝國承認俄羅斯吞併克里米亞而告終。 [4]

奪回君士坦丁堡並建立一個以那裡為中心的基督教帝國似乎不是一個非常明智的計劃。然而,凱瑟琳認為掠奪土地是宣示俄羅斯意圖的一種簡單方式。通過宣布君士坦丁堡有一天會屬於基督徒的方式,她也安撫了在 18 世紀仍具有重要影響力的教會。她希望向西歐表明,她的國家將成為歐洲政治事務中的強大存在。凱瑟琳瓜分波蘭便是一個更加明顯的例子。俄羅斯分別於 1772 年、1793 年和 1795 年三個不同的時間發起入侵,並與奧地利和普魯士將曾經重要的歐洲國家波蘭的領土進行分割。 [4] 1791 年投票的波蘭立陶宛聯邦5 月 3 日憲法被凱瑟琳視為來自雅各賓派威脅 ,對俄羅斯的君主制及其在波蘭的影響力不利 最終導致了一場軍事遠征,導致波蘭立陶宛聯邦遭到破壞。

凱瑟琳的土地收購顯示了她對俄羅斯帝國所做的量變。但她使用的現代化類型較彼得大帝使用的更加深遠。法律制度和自由西歐思想的輸入成為擴大國家的手段。

政治[編輯]

在她博學的通信員的建議下,凱瑟琳介紹了一些從修道院財產的大規模世俗化到為俄羅斯城鎮設計更合理的國內改革規劃。

凱瑟琳將啟蒙運動的政治思想用於改革彼得大帝建立的龐大的官僚機構。 [8]她在全國範圍內建立了五十個省,每個省分為十個區。在理想情況下,這樣一個按行政、立法和司法職能劃分的行政網絡可以有效管理每個省。凱瑟琳還希望鄉紳能在當地政治事務中發揮作用。 [4]

凱瑟琳的政治改革不僅僅是完善俄國的官僚體制,她還通過議會立法指令表達了她的政治理想。[9] 值得一提的是,她的幾位顧問曾建議設立一個委員會來規範立法,但這一建議立即遭到了拒絕。[8] 這意味着一旦凱瑟琳開始失去權力,她便會回到了過去的專制統治方式。 她通過指派成員的方式,將一個20或30人的行政參議院控制在自己手裡,[9][9] 以掌握通過法律的權利。

有人認為凱瑟琳是利用啟蒙運動,將"她的統治置于堅定的哲學基礎上,並將其包裝為歐洲的道德領袖。"[3] 其他人則認為她制定那些法律純粹是出於實際原因。 她在1774年1月制定了民法法典,在1770年代後半期制定了刑法典,但從未完成統一法典。[10]

俄國不乏那些對女皇改革的批評。亞當·斯密的追隨者謝苗·德尼茨基教授建議葉卡捷琳娜每五年進行一次參議院代表選舉和權力分立。 [8]米哈伊爾·赫拉什科夫用小說和詩歌闡述獨裁者的職責是從開明的絕對君主過渡到立憲君主或有限君主。 [8]

葉卡捷琳娜的統治,與彼得大帝奠定的基礎密不可分。彼得提出了「改革沙皇」的想法。他打破了莫斯科人將俄羅斯主權擴張視為唯一評判「好沙皇」的舊觀念。 [8]自他統治以來,所有沙皇的評價標準都是:實現經濟、社會、政治和文化生活的現代化,在海外獲得影響力,並使用西歐世俗思想領導俄羅斯。 [8]領導人不再以家長式作風保護俄羅斯的領土。

由於彼得的改革,俄羅斯成為歐洲主要強國。彼得的統治為後來的領導人樹立了先例。在接下來的150年裡,俄羅斯統治者遵循「改革保守主義」,其中包括維持國家權力,抵制根本性變革,但也採取漸進式變革,使專制制度具有自由主義特徵,而實際上是保守主義。 [8]葉卡捷琳娜也不例外。

文化[編輯]

葉卡捷琳娜被認為是「在伊凡四世和列寧之間統治俄羅斯的唯一一位善於表達的思想家」,她不僅希望與西歐國家在軍事和政治上平等,而且還努力模仿他們的開明統治,將西方思想和實踐取代到俄羅斯士紳身上。 [3]

與彼得一世通過公共儀式和立法來規範俄羅斯社會不同,葉卡捷琳娜提倡「行為規範的內部機制」。 [11]她通過教育來實現這一目標。學校首先強調兩個原則:要愛國,要接受創新。 [11]

凱瑟琳稱貴族為「榮譽稱號」,把所有佩戴這種稱號的人與其他地位低下的人區分開來1785年,她在《出身好的俄羅斯貴族的權利、自由和特權宣言》中將服務獎勵的概念與繼承地位的概念融合在一起: 「德沃里亞寧(紳士)之名的權利來自於那些在古代帶頭並通過特殊服務使自己出類拔萃的人的品質和美德。」她通過命令地方中心的紳士集會來保存家譜記錄,將這一點編纂成法典。[11][11][11] 凱瑟琳的改革允許那些擁有歷史上強大家族的人保持他們在社會中的地位,而其他人則因為服務而上升。[11] 一個貴族不再通過對宮廷的奴役來顯示他的文雅,而是通過他所擁有的東西和他所擁有的夥伴來顯示他的文雅。[11]

後果[編輯]

參考[編輯]

[[Category:启蒙运动]] [[Category:俄罗斯文化史]]

- ^ Gonchar, L. F. Philosophy. Part 1. Moscow: Moscow State Industrial University. 2008: 300. ISBN 9785276014753.

- ^ ФИЛОСОФСКИЙ ВЕК ИВАН ИВАНОВИЧ ШУВАЛОВ (1727–1797) ПРОСВЕЩЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (PDF). Saint Petersburg: Russian Academy of Sciences. 1998.

- ^ 3.0 3.1 3.2 Billington, James H. The Icon and the Axe: An Interpretive History of Russian Culture. Toronto: Alfred A. Knopf, Inc., 1966. pp. 217–26. Print.

- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Riasanovsky, Nicholas V., and Mark D. Steinberg. A History of Russia. 8th ed. Vol. 1. New York: Oxford University Press, 2011. n.p. Print.

- ^ 5.0 5.1 Kahan, Aracadius. "The Costs of "Westernization" in Russia: The Gentry and the Economy in the Eighteenth Century." Slavic Review 25.1 (1966): 40–66.

- ^ 6.0 6.1 Troyat, Henri. Catherine the Great. New York: Penguin Books, 1980. n.p. Print.

- ^ 7.0 7.1 de Madariaga, Isabel. Catherine the Great: A Short History. Vol. 1. n.p.: Yale University, 1990. N. pag. 1 vols. Print.

- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 Whittaker, Cynthia H. "The Reforming Tsar: The Redefinition of Autocratic Duty in Eighteenth-Century Russia." Slavic Review 51.1 (1992): 77–98. Print.

- ^ 9.0 9.1 9.2 de Madariaga, Isabela. Politics and Culture in Eighteenth-century Russia. New York: Addison Wesley Longman Inc., 1998.

- ^ Dixon, Simon. The Modernisation of Russia 1676–1825. New York: Cambridge University Press, 1999.

- ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 Kelly, Catriona. Refining Russia: Advice Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine to Yeltsin. New York: Oxford University Press, 2001.